«Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить - [2]

— Товарищи! Началась война с Германией!

Пораженные сообщением, студенты окружили меня и с интересом стали расспрашивать, откуда узнал. Я не успел ничего сказать, как из толпы кто-то с силой потянул меня за рукав. Оглядываюсь и вижу парторга факультета.

— Это что за провокация?! Что вы сочиняете?! — заорал он, крепко удерживая меня за руку. — Да вы знаете, что вам будет за клевету?! А ну пошли в партком!

Тут в другом конце коридора раздалось:

— Ребята! Война! Война!

Парторг бросился на этот крик.

Мы вошли в аудиторию, где шел экзамен по методике математики за третий курс. Пожилой, высокий и худощавый, очень строгий доцент Крогиус никак не отреагировал на наше сообщение о войне.

— Берите билеты, — спокойно и буднично сказал он.

Я подумал: не немец ли он, этот Крогиус, может, и о войне давно знает?

Экзамены мы, все трое, сдали на «отлично». Мне бы только радоваться: это пятая пятерка, теперь мне наконец, одному из немногих, положена стипендия. Уже два семестра я не получал стипендии. Прошлой весной из пяти экзаменов у меня было три пятерки и только две четверки. По немецкому языку преподавательница заранее предупредила: из-за воронежского произношения никогда мне пятерку не поставит. А последний экзамен, по теории функций, сдал на «отлично», но профессор предложил для порядка ответить на дополнительный вопрос. У меня был приступ малярии и температура под сорок. Я попросил отпустить меня с любой оценкой. И он поставил четверку. Меня это не огорчило, потому что общий баланс оценок у меня и без того тянул на красный диплом. Но как я пожалел об этой пятерке в октябре, когда ограничили стипендии, давали только тем, у кого одна треть четверок. Две четверки из шести давали право на стипендию, а из пяти — нет. У меня не хватало одной пятнадцатой балла. Совсем случайно не получил я стипендию и после зимней сессии. Снова пять экзаменов, опять четверка по немецкому. Но у меня была полнейшая уверенность сдать последний экзамен, по философии, на пять. Я единственный в группе одолел «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, профессор только с одним мною вел дискуссии по этой работе на семинарах и обещал пятерку на экзаменах. Но случилось непредвиденное: прибыла комиссия из ЦК партии по борьбе с либерализмом профессоров при выставлении оценок на экзаменах. Профессор испугался и решил подстраховаться: за отличный ответ поставил четверку. В результате я не получил стипендию и во втором семестре.

Как было трудно! Бедные родители могли прислать мне за год только четыреста рублей для уплаты за учебу. Многие студенты тогда бросили институт. Мне посчастливилось с репетиторством. Я стал заниматься с сыном шеф-повара ресторана и дочерью профессоров Медицинской академии. У первого я бесплатно обедал, вторые платили десять рублей за занятие. Тридцатилетняя жена повара стала уделять мне чрезмерное внимание, провожать до трамвая. Я никак не мог отвязаться от нее. Мужу не понравилось увлечение супруги, и он рассчитал меня. Вскоре я вынужден был оставить и занятия у профессоров. Родители девушки стали убеждать меня бросить пединститут, перейти учиться к ним в академию: профессорства не гарантировали, но сделать доцентом после окончания учебы обещали уверенно. Но я понял, что «в нагрузку» придется стать членом этой семьи, их флегматичная дочка мне не нравилась, и я перестал посещать их дом.

Пришлось по воскресеньям грузить в порту ящики с мороженой рыбой, а они по сто пятнадцать килограммов, и вдвоем не взяться — на лестнице не развернешься. К тому же конкурирующие бомжи постоянно подгадывали «упустить» сверху ящичек нам на головы. Другой работы в городе найти было невозможно, голодные студенты давно позанимали все должности сторожей и истопников. Но опять мне повезло: я устроился на полставки воспитателем в детский сад. Дальняя езда, зато за время трехчасовой работы можно четыре раза поесть: обед, полдник, ужин и, в компании с поварихой тетей Шурой, доесть остатки пищи «на свободе», как она говорила, когда детей уводили родители.

И вот война. Долгожданная стипендия теперь уже не потребуется, пошли насмарку все мои академические труды. Вышли с экзамена во двор института, а там все бурлит. Толпы студентов, разговоры, споры, шум. Наконец появился парторг института, народ смолк. Парторг кратко повторил заявление Молотова, призвал к бдительности и велел ждать дальнейших распоряжений. Послышались крики:

— Отправляйте нас на фронт!

Мы, студенты физмата, решили идти в Куйбышевский райвоенкомат. Но тут появился работник военкомата, который объявил, чтобы все студенты института собрались завтра в восемь часов во дворе в пиджаках, с ложками, кружками и туалетными принадлежностями. Будут отправлять на фронт. Мы обрадовались.

Утром нас повели строем на Финляндский вокзал, посадили в поезд и повезли к Выборгу. Разместили нас в сосновом лесу, в уже готовых шалашах. Покормили из полевой кухни. Показали вырытую траншею и сказали: каждому парню в течение дня свалить, очистить от веток и порезать на части двадцать сосен; из этих бревен солдаты будут делать эскарпы по бокам траншеи, чтобы не осыпался песок. Девушек поставили на рытье противотанкового рва.

Два бестселлера одним томом! Лучший памятник советским противо-танкистам! В данном издании книга Артема Драбкина «Я дрался с Панцерваффе» впервые дополнена мемуарами П. А. Михина, прошедшего с боями от Ржева до Праги и Порт-Артура.«Ствол длинный, жизнь короткая», «Двойной оклад — тройная смерть», «Прощай, Родина!» — все это фронтовые прозвища артиллеристов орудий калибра 45,57 и 76 мм, которые ставили на прямую наводку сразу позади, а то и впереди порядков пехоты. Именно на них возлагалась смертельно опасная задача — выбивать немецкие танки.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Время неумолимо, и все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, принявших на свои плечи все ее тяготы и невзгоды. Тем бесценнее их живые свидетельства о тех страшных и героических годах. Автор этой книги, которая впервые издается без сокращений и купюр, — герой Советского Союза Антон Дмитриевич Якименко, один из немногих летчиков, кому довелось пройти всю войну «от звонка до звонка» и даже больше: получив боевое крещение еще в 1939 году на Халхин-Голе, он встретил Победу в Австрии.

Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, широко известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Придя в авиацию в конце тридцатых годов, он прошел сквозь горнило войны, а после ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века: от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Воспоминания Степана Микояна не просто яркий исторический очерк о советской истребительной авиации, но и искренний рассказ о жизни семьи, детей руководства сталинской эпохи накануне, во время войны и в послевоенные годы.Эта книга с сайта «Военная литература», также известного как Милитера.

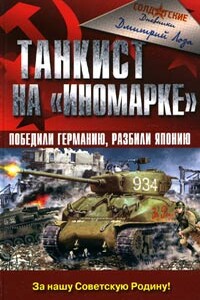

Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза в составе 46-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса прошел тысячи километров но дорогам войны. Начав воевать летом 1943 года под Смоленском на танках «Матильда», уже осенью он пересел на танк «Шерман» и на нем дошел до Вены. Четыре танка, на которых он воевал, сгорели, и два были серьезно повреждены, но он остался жив и участвовал со своим корпусом в войне против Японии, где прошел через пески Гоби, горы Хингана и равнины Маньчжурии.В этой книге читатель найдет талантливые описания боевых эпизодов, быта танкистов-«иномарочников», преимуществ и недостатков американских танков и многое другое.