Аркадий Аверченко - [8]

Фотографий Тимофея Петровича, к сожалению, не сохранилось. Его портрет мы можем восстановить достаточно условно по нескольким деталям, которые сообщает сам писатель: «щетинистые усы», «большой высокий человек», «большой умный человек», «значительнее и умнее всех казался мне отец». Игорь Константинович Гаврилов вспоминает, что, по рассказам матери, Тимофей Петрович был очень добрым, доверчивым, отзывчивым и, безусловно, умным человеком. Отличался он, как всякий настоящий малоросс, и упрямством, которое довело его до могилы. Проходя через калитку, Тимофей Петрович оцарапал ногу и занес инфекцию. Дело оказалось настолько серьезным, что доктора предложили отрезать ногу. Отец Аверченко отказался и вскоре умер. Когда это случилось, установить не удалось. Игорь Константинович Гаврилов уверен, что к моменту его рождения в 1914 году деда в живых уже не было. В начале 1910 года Аверченко писал автобиографию для историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова, в которой говорил об отце в прошедшем времени: «Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом» (Аверченко А. Т. Автобиография // Ежегодник ОР ИРЛИ на 1973 год. Л., 1976). Судя по рассказу «Отец» (1910), который заканчивается фразой: «Теперь он умер, мой отец», Тимофей Петрович скончался либо до 1910 года, либо в 1910 году. Впрочем, можно ли считать этот рассказ автобиографическим? Как установил исследователь Станислав Никоненко, в образе главного героя запечатлен отец друга Аверченко Радакова. Гаврилов подтвердил, что темой рассказа скорее всего стал «отец» в обобщенном понимании этого слова…

Около 1890 года купец 2-й гильдии Тимофей Аверченко разорился. Много лет спустя его сын, оказавшись в Венеции и плывя по каналу в гондоле, размышлял: «Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный беспокойный коммерсант?» И тут же я мысленно ответил сам себе: «Торговлю лошадиной упряжью открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жилка потянула бы его на другое предприятие — торговлю велосипедами. О, боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами» («Ресторан „Венецианский карнавал“»).

В связи с фактом разорения Тимофея Петровича биографы Аверченко обычно сообщают, что именно по этой причине Аркадий не получил никакого образования. Сам писатель этого никогда не подтверждал и объяснял отсутствие образования исключительно состоянием здоровья:

«Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм… Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: „…хорошего в ученьи“.

Так я и не занимался науками» («Автобиография»),

В самом деле, трудно себе представить, чтобы Тимофей Петрович не понимал, что единственному сыну и наследнику необходимо дать образование! Он сделал все, что от него зависело. В одной из автобиографий, написанной для библиографа и поэта Петра Васильевича Быкова, Аверченко указывал: «…девяти лет отец пытался отдать меня в реальное училище, но оказалось, что я был настолько в то время слаб глазами и вообще болезнен, что поступить в училище не мог». В 1880-е годы в Севастополе было только одно реальное училище — Константиновское (ныне улица Советская, 57), выпускники которого имели право поступления в технические университеты. Особое внимание в этом заведении уделялось точным наукам, много учебного времени отводилось урокам рисования и черчения. Ребенку с очень слабым зрением это, разумеется, было не показано.

По состоянию здоровья Аркадий поступить не смог (в училище был конкурс в среднем два человека на место). Ничего другого не оставалось — он учился дома: «…я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы» («Автобиография»), Тимофей Петрович, в свою очередь, обучал сына азам бухгалтерии, что ему очень пригодилось в жизни.

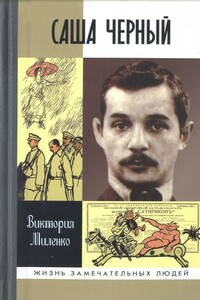

Саша Черный (1880–1932), знаменитый сатирический поэт, по одним оценкам — «безнадежный пессимист», по другим — «детская душа». Каким был этот человек, создавший язвительную картину своей эпохи и вдруг развернувшийся к противоположным жанрам? Что заставляло его бросаться от сатиры — к лирике, от революционных манифестов — к религиозному миссионерству, от ядовитых политических памфлетов — к стихам для детей? По каким причинам он ушел из процветающего журнала «Сатирикон»? Отчего сторонился людей, хотя в круг его общения входили Куприн, Аверченко, Горький, Чуковский, Маршак? Почему всю жизнь искал «вершину голую»? Как вышло, что он прошел всю Первую мировую войну, а в решающие дни 1917-го оказался в Пскове, эпицентре переломных для державы событий?.

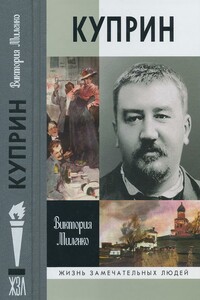

Жизнь писателя Александра Куприна (1870–1938) похожа на остросюжетный роман. От раннего сиротского детства во Вдовьем доме — до головокружительной карьеры, от «разгрома» армии в «Поединке» — до покаяния в «Юнкерах», от романтического «Гранатового браслета» — до порнографической «Ямы», от участия в Белом движении, бегства из России и эмиграции — до возвращения на Родину под приветственный гром советских маршей. Поражает и повседневная жизнь Куприна: от славы ресторанного завсегдатая, застольных драк, дружб с циркачами, силачами, рыбаками, авиаторами, авантюристами — до приема у Ленина в Кремле..

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.