Аргонавты - [2]

Он считал, что на дне жизни всегда отстаивается темная муть, подобная илу в золотоносной реке. Думая об этой мути, он презрительно усмехался, но, не колеблясь, брал ее в руки, чтобы посмотреть, нет ли в ней крупицы золота. Своих темных помощников Дарвид называл гончими, потому что они травили зверя в чаще, не доступной охотнику. Невзрачные, почти невидимые, они умели даже лучше, чем сам он, сжиматься, перескакивать и пролезать. Несколько дней назад он спустил такую гончую за желанной аудиенцией, но до сих пор не получал никаких вестей. Это беспокоило его и выводило из себя. Он жаждал ринуться на новое поприще, как лев за добычей — на арену.

Спускались сумерки, погружая в полумрак анфиладу больших и малых гостиных. Алойзы Дарвид сидел в ярко освещенном кабинете, убранном богато, но просто, почти строго; он принимал посетителей, являвшихся по разным делам: с докладами, счетами, предложениями и просьбами.

Все в этом кабинете было выдержано в темных тонах, массивное, громоздкое, очень дорогое, но не бросавшееся в глаза. Ничего яркого или причудливого, во всем благородная простота и комфорт. Книги в великолепных застекленных шкафах, две большие картины на стенах, письменный стол, заваленный бумагами, посредине комнаты круглый стол, на нем карты, брошюры, толстые фолианты; вокруг стола массивные кресла, низкие и глубокие. Кабинет был просторный, с высоким потолком, с которого спускалась великолепная, люстра, заливавшая круглый стол ослепительным светом.

Далекий предок Дарвида, Язон Аргонавт, наверное, выглядел совсем иначе, когда плыл в Колхиду за золотым руном. Время, меняя способы борьбы, соответственно ваяет черты героев. Язон рассчитывал на силу своей руки и меча, Дарвид — только на мозг и нервы. Оттого и нервы его и мозг развились за счет мускулов, претворившись в особую силу, которую лишь знаток мог разгадать в невысокой худощавой фигуре Дарвида и в его узком, обтянутом сухой кожей лице, бледном и настолько подвижном, что, казалось, оно вздрагивало при каждом дуновении ветра, уносившего корабль к обетованным берегам.

Медью горели на этом лице две узкие полоски рыжих бакенов, прикрывавших шелковистыми кончиками туго накрахмаленный воротничок сорочки; короткие рыжеватые усы оттеняли бледные тонкие губы, на которых мелькала необычайно изменчивая и выразительная улыбка: она то ободряла, то отпугивала, привлекала или держала в отдалении, поощряла, выказывала недоверие, становилась заискивающей или насмешливой — чаше всего насмешливой. Однако главным средоточием силы казались его серые, как сталь, глаза, холодные, колючие, очень глубокие и проницательные, долго и пристально останавливавшиеся на каждом предмете; они глядели из-под насупленных рыжих бровей, подчеркивавших высокий, удлиненный небольшой лысиной лоб, гладкий и поблескивавший, как слоновая кость, на котором залегли между бровей крупные морщины, словно облако напряженной мысли и тревоги. То было холодное, умное и энергичное лицо с печатью мысли на лбу и выражением иронии в очертаниях губ.

Юрист, один из известнейших в городе правоведов, держа в руке свод законов, читал вслух одну статью за другой. Дарвид, стоя, внимательно слушал, но улыбка его становилась все более иронической, а когда правовед умолк, он тихо заговорил. Этот сдержанный, словно из осторожности приглушенный голос был его особенностью.

— Прошу извинить, но все, что вы прочитали, неприменимо к интересующему нас случаю.

Он взял из руки юриста книгу, с минуту полистал ее и в свою очередь начал читать. Принимаясь за чтение, он надел очки в роговой оправе, которая еще сильней оттеняла желтоватую бледность его сухощавого лица. Знаменитый юрист был удивлен и сконфужен.

— Вы правы. Я ошибся. Вы превосходно знаете законы.

Как же он мог их не знать, если они служили ему и оружием и предохранительным клапаном!

Юрист молча уселся в глубокое низкое кресло, и тогда архитектор разложил на столе проект общественного здания, постройку которого должны были начать весной и кончить к зиме. Снова Дарвид вдумчиво слушал, молча разглядывая чертежи, а в стальных глазах его искрами вспыхивали зарождавшиеся в мозгу мысли, которые он стал излагать опытному специалисту. Говорил он тихо, плавно, очень сжато и ясно. Архитектор отвечал почтительно и, как перед тем юрист, с некоторым удивлением. Боже правый! Этот человек все знал и во всем разбирался: в дебрях юриспруденции, математики, архитектуры он чувствовал себя так свободно, словно расхаживал по собственной комнате! Дарвид заметил удивление собеседников, и губы его дрогнули иронией. Неужели эти люди воображают, что он взялся за такие предприятия, как слепец, вздумавший различать цвета? Иные так поступают, и они гибнут! Он понимал, что сейчас можно воздвигнуть пирамиду богатства только на фундаменте колоссальных знаний, но лишь ему была памятна длинная вереница бессонных ночей, когда он добывал эти знания.

Теперь у стола стоял стройный, худощавый юноша в поношенной одежде, с резкими, почти грубыми движениями и горящими темными глазами, которые говорили о гениальности. Это был совсем еще молодой, но уже знаменитый скульптор; начинающаяся чахотка, заливавшая лицо его слишком ярким румянцем, выдавала себя и неестественным блеском глаз и сотрясающим грудь жестким, отрывистым кашлем. Он говорил об орнаментальных работах, которые должен был выполнить для зданий, сооружаемых Дарвидом, показывал рисунки, развивал планы, горячился, говорил все громче и все чаще кашлял. Дарвид поднял голову, по нервному лицу его пробежала судорога, и бережно, кончиками тонких белых пальцев он коснулся руки скульптора.

«Над Неманом» — наиболее крупное произведение Э. Ожешко — был написан в 1886–1887 годах, в пору расцвета таланта писательницы. В романе создана широкая и многоплановая картина польской жизни того временя.Роман «Над Неманом» — великолепный гимн труду. Он весь пронизан мыслью, что самые лучшие человеческие чувства — любовь, дружба, умение понимать и любить природу — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благодетельное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев произведения.

В очередной том серии «Каприз» включены лучшие любовные романы известной польской писательницы Элизы Ожешко (1842–1910) «Последняя любовь» и «В провинции». В них автором талантливо и увлекательно воссоздаются жизненные испытания героев, главным стремлением которых выступает жажда настоящего любовного чувства.

Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как была разрушена Иудея, древнейшее царство Востока, пал Иерусалим, величайший из городов древнего мира. Этим драматическим событиям, которые отразились на судьбе мировой истории, посвящены романы, вошедшие в сборник.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

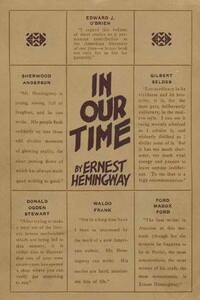

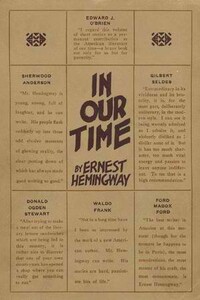

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

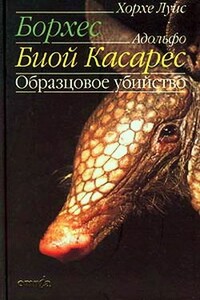

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

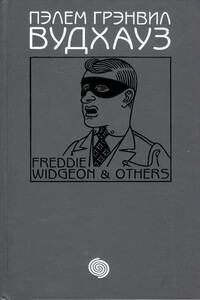

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.