Ангельские хроники - [39]

Он миновал атмосферу и стратосферу, рассек Млечный Путь, оставил позади несколько туманностей, пересек несколько галактик, достиг неба, где не было уже никаких звезд, и прибыл в места, где безграничность пространства сливается с безграничностью вечности.

Он был близок к отчаянию, ангельскому отчаянию, чернее которого нет на свете.

Стрекотали пулеметы. Ростов уже дважды переходил из рук в руки. Сегодня красные пытались взять его снова, белые оборонялись что было сил. Мура резко встала и прошла через гостиную с высоким потолком, выбитыми стеклами, изодранными гардинами и стенами, испещренными следами от пуль. В углу красная лампадка теплилась перед невредимой статуэткой Сварога – Небесного Путника, Триглава – отца остальных богов.

Когда красные захватили Ростов в первый раз, они расстреляли Муриного отца, адвоката-либерала, который всегда защищал их перед великокняжеским судом. Во второй раз они изнасиловали его вдову, скорее смеха ради, чем для удовольствия: она была грузной и некрасивой, и им было весело поиздеваться над немолодой женщиной. Детей они не тронули, а Мура пряталась в шкафу. У них не было времени, чтобы грабить, потому что белые уже шли им на смену; в отместку они только разбили сапогами клавиатуру старинного рояля. С этого дня Мура стала главой семьи: она ходила на базар, продавала столовое серебро, чтобы накормить шестерых братьев и сестер, готовила им, как умела, пищу. Все остальное время она молилась Сварогу.

Мура пошла и постучала в дверь белогвардейца.

Он не сразу ответил, но потом спрыгнул с кровати и поспешно открыл ей дверь:

– Простите, Мура. Я заснул. Вы стучали, а мне казалось, что это «максим» строчит.

Белогвардеец был почти ребенком. На нем была белая русская рубаха из небеленого холста с черными погонами, украшенными золотыми инициалами Великого Князя, и черные шаровары. Смятая постель стояла у стены, на которой рядами расположились фотографии Муриных родственников в разнообразных рамках – серебряных, черепаховых, карельской березы, круглых, прямоугольных, овальных, простых, двойных, тройных. Рединготы, фраки, турнюры и кринолины красовались то среди цветочных горшков и желобчатых колонок в мастерской фотографа, то среди самоваров на какой-нибудь веранде, за городом, со слугами на заднем плане. Калейдоскоп глаз, носов, ртов, усов, пенсне, вееров, букетов, галстуков, фиалок, бантов, лорнетов, бородок, ожерелий, моноклей, серег наводил на мысль об очереди на Страшный Суд.

Мура взглянула на всех этих теть, дядей, кузин, кузенов, крестных и двоюродных дедушек. Она не была в кровном родстве со всеми, но не было среди них ни одного, кого бы она не знала по имени. Кроме того, в это роковое время она ощущала себя в некотором роде в ответе за каждого из них, как отвечала она за своих братьев и сестер. Такую же ответственность чувствовала Мура и по отношению к белогвардейцу Грише. Однажды она встретила его на улице – истощенного, изголодавшегося, с полными неистребимого ужаса глазами – и привела к себе. Она не желала знать ни откуда он родом, ни как его фамилия, ей вполне было достаточно его погон, которые говорили, что он – не красный.

– Гриша, – сказала она ему, – они получили подкрепление. Сегодня вечером будет решающий штурм.

Он посмотрел на нее без всякого выражения, как смотрят, когда узнают о ком-то что-то такое, чего лучше было бы не знать; только в глубине глаз все еще прятался страх. Они оба знали: она – что отправляет его на войну, он – что должен туда вернуться.

– Но сначала пойдемте прогуляемся.

Он согласился. В этом мире, где люди убивали друг друга, еще было место для приятных прогулок.

Выходя, они столкнулись на лестнице со стайкой возвращавшихся из школы ребят: дети все еще ходили в школу, несмотря на то что вскоре им, возможно, предстояло погибнуть. Это были Мурины братья и сестры. С тех пор как их мать потеряла рассудок и заперлась в чулане, пугая их своими безумными, как у затравленного зверя, глазами и невыносимым запахом, они стали считать своей мамой Муру. Они окружили ее: одни зарылись носом ей в юбку, другие повисли на руках, а самые большие, встав на цыпочки, поцеловали в щеку. Она тоже важно и степенно перецеловала всех этих Мишуток и Сашуток, скрепляя поцелуями, как печатью, свою готовность жить и умереть ради них.

– Я недолго, – сказала она им. – На ужин будет каша.

Они вышли на улицу. Юноша шел рядом с ней, как в забытьи, прикованный к каким-то внутренним видениям. Она же, наоборот, была внимательна к людям и местам, которыми они проходили, здороваясь со знакомыми и вспоминая, какими были эти улицы, когда стены их не были искрошены пулями, когда на них не валялись кучи мусора, когда мостовая была цела, а в окнах не торчали мешки с песком. Вдали все так же стучали пулеметы. Время от времени слышалось глухое «бум!» разорвавшегося снаряда, однако штурм еще не начинался.

Мура и Гриша оставили позади каменный и кирпично-штукатурный центр города и подошли к лесистым холмам, усеянным рядами изящных деревянных домиков с резными и расписными наличниками на окнах – один лучше другого, – вырезанными и раскрашенными самими селянами. На самом высоком месте возвышался храм, посвященный Перуну, богу-громовержцу, в которого больше никто не верил. Однако там приятно было посидеть, поглядеть на город и полюбоваться закатом.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

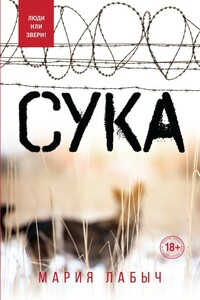

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».