1863 - [4]

Норвид рассказывал о Красиньском[11], который сидел за несколько месяцев до смерти за тем же самым столом, где сейчас сидит Мордхе, и читал «Quidam». Он рассказывал о Шопене, Словацком, Мицкевиче. Это звучало как Легенда, хотя еще вчера эти люди поднимались по таким же ступеням, сидели в маленьких комнатках, как у Норвида, спасали от забвения сказания, создавали предания о польском народе и его истреблении.

В комнате стало темнее. Мордхе закрыл глаза и прислушался к речи Норвида. Его слова стали превращаться в отдельные звуки и краски. Мордхе увидел голову той красоты, которой афинские аристократы возносили молитвы. Он увидел изящное тело Юлиуша[12]. На темном потрепанном диване вырисовывалось его белое исхудавшее лицо с черными горящими глазами и орлиным носом. Юлиуш был воплощением измученной, настрадавшейся Польши. Вокруг цветочных горшков на подоконниках прыгали и щебетали воробьи. Мордхе увидел, как пан Адам сидит в своей натопленной комнатке в старой одежде, держит в руке сучковатую палку и разгребает угли в печи. Вокруг сидят его ученики, и он заучивает с ними отрывки из Товяньского[13]. А за ними виднелся бледный Норвидский Бар-Кохба[14] — маленький, худенький, он родился и вырос в Риме, а когда уехал поднимать восстание, оставил на родине своего двойника, чтобы враг не заметил его отсутствия.

Поздно вечером Кагане и Мордхе попрощались с Норвидом. Они молча шли по почти пустынным улицам. Мордхе было горько, что Словацкий умер в изгнании где-то на чердаке. Мицкевичу пришлось провести свои лучшие годы в библиотеке Парижского арсенала, с трудом сводя концы с концами. А Норвид? Норвид скитается по свету и голодает. Народ никогда не признает своего настоящего пророка при жизни… А мы, евреи? Разве мы не смеемся над Моше Гессом[15]? Разве не поносим последними словами Сальвадора[16]?

Подул свежий ветерок. С той стороны, где башни Нотр-Дама возвышались над домами, донесся колокольный звон. Звуки колыхали воздух, отдавались один в другом.

Кагане считал удары часов. Когда бой часов прекратился, но в тихом ночном воздухе еще стоял гул, он сказал:

— Десять часов.

Они посмотрели в сторону Нотр-Дама, вспомнили о «Quidam» Норвида, о его большой любви к Бар-Кохбе, и холодное безмолвие церкви поглотило отзвук колокольного звона. Кагане и Мордхе переглянулись и пожали друг другу руки. Кагане спросил:

— Ты сейчас домой?

— Нет, пойду в винный погребок, поем что-нибудь.

— Я тоже, может, позже зайду. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Глава вторая

В винном погребке

Мордхе прошел несколько улиц, не глядя по сторонам, пока зазывалы не остановили его. Голодный, он вошел в винный погребок, уселся за первый свободный столик, заказал бифштекс и огляделся. Липкий пар, смешанный с табачным дымом, словно туман, скрывал лица людей, сквозь него пробивались только доносившиеся со всех столов звуки польского, немецкого и французского языков. Папиросы зажигались и гасли, и в погребке было не продохнуть.

Высокий близорукий мужчина с черными стрижеными усами подсел к Мордхе за столик, положил рядом пакет с книгами, вгляделся в его лицо и поприветствовал по-немецки:

— Как поживаете, господин Алтер?

— А вы, пане Рабинович?

— Работаем потихоньку.

— По-прежнему над переводом?

— Видите ли, медицина отнимает у меня полдня. Потом словарь. На перевод остается мало времени…

— Вы переводите «Писания»?

Рабинович кивнул, вынул из пакета с книгами толстую исписанную тетрадь и протянул ее Мордхе. На его озабоченном лице было что-то от приличного мальчика, который хочет отличиться и хвастается своей работой.

— Здесь я делаю пометки, я собираюсь написать книгу о Христе.

— И это у вас называется «работать потихоньку»? — улыбнулся Мордхе, разглядывая мелкий почерк.

Подошел официант с бифштексом и спросил Рабиновича:

— Как всегда, месье Рабинович?

Лицо Рабиновича осталось неподвижным, и только глубокая морщина на переносице на мгновение стала четче.

Мордхе налил два бокала красного вина и пододвинул один Рабиновичу:

— Выпейте!

— Спасибо, я не пью!

Глаза привыкли к табачному дыму в погребке, и Мордхе разглядел разгоряченные лица в фуражках, разглядел немцев в мягких рубашках с отложными воротниками. Дамы сидели нога на ногу и аккуратно курили, словно боясь обжечься. Юные брюнетки с высокими прическами прогуливались между столиками, пересаживались с одних коленей на другие, и их щебетание ласкало, завораживало и раззадоривало публику.

Официант принес Рабиновичу тарелку колбасных обрезков и нарезанный хлеб.

Мордхе смотрел на бывшего главу ешивы[17], который знает наизусть Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, окончил медицинский факультет, работает над словарем на пяти языках и переводом «Писаний» и собирается писать о Христе. Он удивлялся, что этот аскет, который каждый день довольствуется тарелкой колбасных обрезков и черствым хлебом, которому, кажется, ничего не нужно, этот человек ни о ком хорошего слова не скажет и ни с кем не общается.

— Вы все же считаете, пане Рабинович, — Мордхе разрезал бифштекс, — что нужно перевести Талмуд на французский?

— Если бы я так не считал, я бы этим не занимался! Вам, господин Алтер, не стоило задавать мне этот вопрос! Я бы ожидал его, скорее, услышать, от Шнеира Закса или от Гольдберга! — сердито ответил он, запивая колбасу водой и подбирая слова, чтобы выразить свою мысль. — Они, маскилы

«Последний в семье» — заключительная часть трилогии Иосифа Опатошу «В польских лесах». Действие романа начинается через десять лет после польского восстания 1863 года. Главный герой трилогии Мордхе Алтер, вернувшись с войны, поселился в имении своих родителей под Плоцком. Он сторонится людей и старается не рассказывать о своем прошлом даже дочери Сорке. Дочь взрослеет, и ей становится все труднее жить в одиночестве в лесу. Она выходит замуж, подчиняясь воле отца, но семейная жизнь ей скучна. Сорка увлекается паном Кроненбергом, молодым человеком с революционными взглядами и сомнительным прошлым, и покидает отчий дом.

События, описываемые в романе «В польских лесах», разворачиваются в первой половине и в середине XIX века, накануне Польского восстания 1863 года. В нем нашли свое отражение противоречивые и даже разнонаправленные тенденции развития еврейской идеологии этого периода, во многом определившего будущий облик еврейского народа, — хасидизм, просветительство и ассимиляторство. Дилогия «В польских лесах» и «1863» считается одной из вершин творчества Иосифа Опатошу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

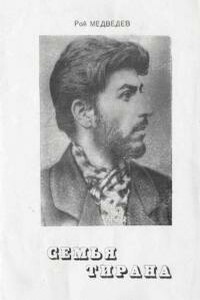

Я хотел бы в этом очерке рассказать не о крупных событиях и не о роли сталинизма, а о некоторых совсем, казалось бы, мелких событиях, протекающих поначалу в небольшом грузинском городе Гори еще в конце прошлого века. Речь пойдет о детстве и отрочестве Сталина и о его родителях, в первую очередь о матери Иосифа - Екатерине Джугашвили. Мы знаем, что именно события раннего детства и отношения с родителями определяют во многом становление личности каждого человека.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.

Роман нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) «Поместье» печатался на идише в нью-йоркской газете «Форвертс» с 1953 по 1955 год. Действие романа происходит в Польше и охватывает несколько десятков лет второй половины XIX века. Польское восстание 1863 года жестоко подавлено, но страна переживает подъем, развивается промышленность, строятся новые заводы, прокладываются железные дороги. Обитатели еврейских местечек на распутье: кто-то пытается угнаться за стремительно меняющимся миром, другие стараются сохранить привычный жизненный уклад, остаться верными традициям и вере.