I

Конец недели. Собираюсь домой: кроссворд — в стол, детектив — в портфель, тянусь к вешалке за пальто. Звучит в селекторе красивый грудной голос секретарши Верочки:

— Срочно к шефу!

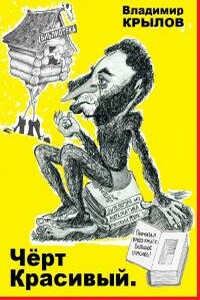

Сразу скисаю. Это очень нехорошая примета, если требует начальник в конце рабочего дня, да еще в конце рабочей недели. Чертыхаюсь, проклинаю судьбу, но иду.

Приятно стоять у шефа на пушистом ковре, ворс ласкает ноги, будто сибирский кот, но на ковер, увы, обычно вызывают для головомоек. Уж так устроена жизнь — приятное всегда связано с какой-нибудь неприятностью: после банкета — изжога, после любви — женитьба.

Однако шеф смотрит миролюбиво и даже раздает улыбки, как премиальные. Угощает сигаретой с фильтром. Беру, хоть и не курю. Предлагает боржоми. Пью, хотя и нету жажды. Закончив подготовительную часть, он переходит к делу:

— Голубчик, есть у меня к тебе поручение.

— Какое?

— Большое.

— А конкретно?

— Больше, чем в прошлый раз, но меньше, чем в следующий. Исполнишь?

— А почему я?

— Есть мнение… Покажи свою руку.

Я кладу руку на стол, будто заявление на отпуск.

— Да, именно такая рука нам и нужна. Чистая, ухоженная. Для нашего дела нужны чистые руки. И по размеру подходит: крупная, сильная, будет издалека видна. Мне нравится ее форма: не женственная, но и не огрубевшая от физической работы. Эта рука способна творить чудеса. Ты знаешь, что у нас собрание на носу?

— Слыхал.

— Будем голосовать.

— А! Догадался! Боитесь, что проголосую против? Не волнуйтесь, не подведу. Как всегда, буду за.

Шеф поднимается, одергивает пиджак, как-то особенно торжественно поправляет галстук.

— Все наоборот, голубчик. На этом собрании ты должен проголосовать против.

— Я против?! Но зачем?

— Так надо.

— Странно. Раньше этого не требовалось.

— Времена меняются. Над нами уже стали посмеиваться: дескать, какое-то подозрительное единомыслие, ни у кого нет собственного мнения.

— Есть! — гордо заявляю я.

— У кого?

— У меня. Но я с ним не согласен.

— Тебе выпал трудный, но почетный жребий: впервые за всю историю нашей конторы ты поднимешь руку против.

Я шепчу: «Воды!» — и падаю в обморок. Отлежав, сколько положено, прихожу в себя и твердо заявляю:

— Никогда!

— Почему?

— Это не для меня.

— Чего ты боишься, черт возьми?! Вспомни Геракла. Вон какие подвиги совершил! Или возьмем Давида. Хилый юноша, от горшка два вершка, а ведь вышел против исполина Голиафа с одной рогаткой в руке. Или еще тебе пример — Жана д’Арк! Слабый пол, девственница, а поди ты — целую армию вдохновила! И нашей конторе потребовались герои. На повестке дня: героизм!

— Ладно, подниму руку против, но так, чтобы этого никто не увидел.

— Только гласно! С открытым забралом! Пусть твоя рука вспыхнет как факел и осветит нам путь. Образно говоря, конечно. Итак, я приказываю тебе быть смелым.

— Прикажите своей тете! — бросил я с вызовом.

— Что-о-о?! Как ты со мной разговариваешь?

— А кто вам дал право мне такое приказывать? Да я… я жаловаться буду!

— Кому?

— Вам!

Произошло чудо: я перестаю его бояться. Сверлю его насквозь взглядом, отмечаю рыжие брови, блеклые волосы, на лбу веснушки, хотя весной еще и не пахнет, оттопыренные смешные уши подчеркивают несоответствие между заурядной внешностью и незаурядной зарплатой. Вот уж никогда не подозревал, что я выше его ростом. Да, трудной и долгой тропой, виляя и околачиваясь в пути, перекуривая на каждом пеньке, брела ко мне смелость, и вот она наконец пришла. Я бью себя в грудь и заявляю на весь мир:

— Делайте со мной что угодно, но никогда, вы слышите? Никогда я не подниму на вас руку!

— Выговор вкачу!

— Не боюсь!

— Уволю! За отсутствие гражданской смелости!

— Нету такой статьи.

— К сожалению.

Выхожу, хлопнув дверью. Понимаю, что стал наконец героем.

II

Жена догадывается сразу. С первого взгляда. Ахает:

— Что? Приказали голосовать против?

— А как ты узнала?

— По твоему лицу. Его на тебе нет.

— Да, приказали.

— И что ты на это ответил?

— Отказался.

— Категорически?

— Конечно.

— Молодец! Ишь, чего захотели! При такой зарплате, да еще быть против! Ага, ага! Пусть других дураков поищут. Слава богу, в нашей семье еще никто никогда не был против: ни папа, ни мама, ни дедушка, ни бабушка. Мы можем гордиться: наша семья всегда была за!

— Он неприятностями грозит.

— Еще и грозит?! Пусть! Пусть!

— Уволит.

— За это и пострадать не грех. Святое дело.

— Но мы мебель хотели сменить.

— Старой обойдемся.

— Цветной телевизор нужен.

— Перебьемся.

— Детишек надо на ноги ставить.

— Твоя стойкость будет им лучшей подпоркой. Кем они вырастут, если их отец будет голосовать против? Кем? Отщепенцами? Изгоями?

В горле у меня щекочет от слез, я обнимаю жену, глажу по теплой, широкой спине.

— Я в тебя всегда верил. Всегда! Значит, ты со мной? До конца? Рука об руку?

— Всегда! Всюду! Хоть в Сибирь!

III

В воскресенье у меня свидание с Верочкой, той самой обладательницей прекрасного грудного сопрано, секретарем нашего шефа. Если учесть, что Верочка моложе меня на двадцать семь лет, и то обстоятельство, что о нашей связи никто не знает, легко представить удовольствие, с коим я пью кофе в ее крошечной однокомнатной квартирке, где так уютно, что все житейские бури кажутся нереальными. Верочка смотрит на меня своими необъятно синими, вобравшими всю синь небес, очами и спрашивает: