© Бычкова М. Е., наследники, 2015

© Хоруженко О. И., Казаков Р. Б., составление, 2015

© Издательство «Квадрига», 2015

* * *

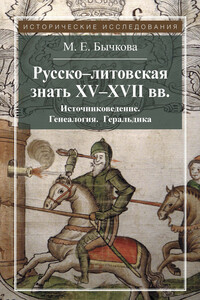

В сборник включены работы доктора исторических наук Маргариты Евгеньевны Бычковой, опубликованные в 1970–2000-е гг. Рассеянные порой в малотиражных и труднодоступных для читателях изданиях, ныне они собраны вместе и демонстрируют исследовательский путь, который М. Е. Бычкова прошла к году своего юбилея.

М. Е. Бычкова известна в кругах профессиональных историков в первую очередь как виднейший специалист по изучению источников, относящихся к генеалогии русского и литовского дворянства. Ее кандидатская диссертация, выполненная под научным руководством А. А. Зимина, в 1975 г. вышла в свет в качестве монографии[1]. Это исследование продолжило традицию изучения родословных книг, иных источников по дворянской генеалогии, заложенную в трудах Н. П. Лихачева, С. Б. Веселовского, А. А. Зимина и других ученых. Однако впервые в историографии на основе тщательного изучения подавляющего большинства списков родословных книг XVI–XIX вв. была дана доказательная картина их соотношения, предложены понятия редакции и извода родословных книг, сформулированы и опробованы приемы их текстологического изучения. В дальнейшем Маргарита Евгеньевна не оставляла вниманием эту проблему, что реализовалось в ее работах, посвященных исследованию генеалогических источников XVI–XVII вв. в комплексе с литературными произведениями и в обширном историко-географическом контексте: Россия, Литва и Польша XIV–XVIII вв. Эти работы представлены в разделе «Источниковедение».

Труд М. Е. Бычковой по источниковедению родословных книг с момента выхода и до сего дня, оставаясь единственным исследованием такого рода, неизменно используется как надежная база в работах историков по широкому спектру проблем средневековой истории России[2].

Скрупулезное источниковедческое изучение этих источников позволило М. Е. Бычковой, во-первых, с критических позиций осмыслить опыт предшествующих исследований истории дворянского сословия Литвы и России. Отсюда ее интерес к историографическим вопросам: она проанализировала исследования в области генеалогии Н. П. Лихачева и С. Б. Веселовского и в целом – в советской исторической науке. В раздел «Историография» вошли также биографический этюд о Ю. Вольфе и работа об учителе – А. А. Зимине, в которой исследовались приемы его работы с источниками.

Во-вторых, опыт источниковедческого подхода к источникам литовско-русской генеалогии позволил автору по-новому подойти к проблемам, уже имевшим до нее историографические традиции – состав правящего класса[3], развитие государственных институтов, в том числе и в сравнительно-историческом аспекте[4] (статьи раздела «Социально-политическая история»). Важная проблема, постоянно привлекающая внимание автора, – способы презентации власти в социуме[5]. Исследования родословных легенд и соответствующих им социальных практик, в том числе династических браков, а также практик герботворчества XVI–XVII вв., представлены в разделах «Генеалогия» и «Геральдика».

Неизменно удачливой в архивных поисках М. Е. Бычковой удалось ввести в научный оборот важные исторические источники, публикация которых, как правило, сопровождалась ценным источниковедческим исследованием[6] («Родословие князей Глинских из Румянцевского музея», «Родословие князей Глинских», «Первый русский дворянский герб» и др.). Как археограф М. Е. Бычкова реализовалась в значительных и востребованных отечественной и зарубежной наукой издательских проектах[7].

Сборник был подготовлен[8] к юбилею Маргариты Евгеньевны Бычковой и был с вниманием встречен читалями. Новое издание выходит после ее безвременной кончины в 2014 г. и является нашим посильным вкладом в увековечение ее светлой памяти.

Генеалогия в советской исторической литературе[9]

В последние годы в советской историографии все чаще отмечается, что вспомогательные исторические дисциплины, выходя за рамки узкого профессионализма, приобретают большое значение при решении конкретных проблем исторического исследования[10]. Изучение актового формуляра (дипломатика) дает материал для выводов по истории земельной политики; систематизация булл (сфрагистика) приводит к изучению зарождения и формирования древнейших форм государственного аппарата; палеография и кодикология помогают проникнуть в недра идейно-политической борьбы.

Генеалогия также все чаще становится необходимой составной частью исторического исследования, но ее значение как вспомогательной исторической дисциплины, круг задач и источников до сих пор полностью не определены.

Поэтому прежде чем перейти к обзору современных видов генеалогического исследования, которое встречается в исторической литературе, и развития генеалогии в наше время, будет интересно проследить, как менялось само определение понятия «генеалогия» в трудах историков.

Небольшой, но яркий очерк состояния и задач генеалогии помещен в книге А. М. Большакова[11]. Принципиально новым в его определении задач генеалогии было то, что, исходя из понятия генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины, он видел в ней составную часть исторического исследования. «Задача науки генеалогии состоит, с одной стороны, в выявлении происхождения индивидов в преемственной их последовательности одного от другого и объединении их в семью, поколение и единый род; с другой стороны – в установлении влияния этого рода и его звеньев на общий ход исторического процесса народа или на отдельные моменты его исторической жизни»

![Дерини. Трилогия [Возрождение Дерини. Шахматы Дерини. Властитель Дерини]](/storage/book-covers/fe/fed88f14daa3933ce88019f75ff0ac221f424d89.jpg)