Читатель!

Вполне вероятно, что даже в нынешнее, смутное в отношении к исторической правде время, ты наверняка знаешь неофициальное название этого оружия — «Катюша».

Про «Выходила, песню заводила…» можно и не спрашивать. Практически все взрослое население бывшего Советского Союза знает наизусть эту песню. И это неудивительно. Во-первых, песня душевная, запоминается и поется легко. Хоть в строю, хоть на застолье. А во-вторых, все знали, о какой Катюше идет речь.

И, наверняка, песня эта у всех ассоциировалась в памяти не с девушкой, а с оружием.

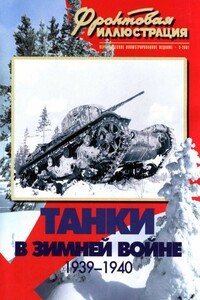

«Катюша» — она же установка М-13 и М-8 — она же боевая машина БМ-13 и БМ-8 — она же гвардейский миномет — она же «сталинский орган» и прочее, прочее, прочее… Таким количеством названий и обозначений не отмечалось, по-видимому, ни одно оружие второй мировой войны. «Фронтовая иллюстрация» продолжает знакомить вас с образцами вооружения и техники, с которыми наши деды и прадеды победили супостата.

Про создание и боевое применение этого грозного рода артиллерии было написано немало. Авторы сочли необходимым в год 60-летия Победы дополнить уже известные материалы о забытых в отечественной военной истории военачальниках и Гвардейских минометных частях новыми, ранее недоступными для изучения документами из государственных архивов, бывших секретных изданий, воспоминаний ветеранов. Данное повествование обходит стороной вопросы довоенной разработки этого оружия. Кто был первым, а кто вторым — сейчас, на наш взгляд, неактуально. Важней всего то, что трудом конструкторов, инженеров и рабочих, военнослужащих было создано замечательное оружие, положившее начало реактивному направлению в истории отечественной артиллерии. Наш рассказ о военном времени, о Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграла в победе реактивная артиллерия Красной Армии.

Вся работа написана в хронологическом порядке, по датам событий и документов. Все наименования установок, снарядов к ним, соединений, частей и подразделений, заводов, различные данные выдерживаются в строгом соответствии с упоминанием в исторических документах.

По всем замеченным ошибкам, опечаткам, дополнениям, а также со своими предложениями просьба обращаться к авторам по адресу: 121096, Москва, а/я 373, Коломийцу Максиму Викторовичу или на e-mail — [email protected], Макарову Михаилу Львовичу.

За помощь, оказанную в написании данной работы, авторы выражают особую признательность сотрудникам Музея РВСН: начальнику музея подполковнику Долженкову Николаю Васильевичу, старшему научному сотруднику Содель Людмиле Александровне, старшему хранителю фондов Первушкиной Любови Петровне, экскурсоводу Кравцовой Оксане Игоревне.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ ЧАСТЕЙ

Первыми частями, которые должны были вооружаться новой техникой — установками М-13, стали пять отдельных артиллерийских дивизионов №№ 42, 76, 122, 140, 152. К формированию их приступил Московский военный округ (МВО) на основании директивы Генерального Штаба Красной Армии (ГШ КА) № Орг/2/524131 от 15.06.1941 г. Новые части формировались в Гороховецком лагере (ст. Ильино) и к началу Великой Отечественной войны сформированы не были, так как под них не было ни нужного количества установок, ни обученного личного состава. Всего до начала войны успели изготовить:

— установок М-13-8 шт. (6 — произведенных Научно-исследовательским институтом № 3 Наркомата боеприпасов СССР (г. Москва, далее по тексту — НИИ-3 НКБ) для различного рода испытаний, 2 — производства Завода имени Коминтерна Наркомата общего машиностроения СССР (г. Воронеж) пробной серии);

— снарядов М-13 до 1 мая 1941 года -11788 шт. (1000 — в 1940 году, 10788 — до 1 мая 1941 года, из числа последних было принято военной приемкой 8106 шт.).

Причем одна установка М-13 из этого количества, сделанная НИИ-3 НКБ по заказу Артиллерийского управления Наркомата Военно-Морского Флота СССР, к 22 июня 1941 года находилась в Севастополе на испытаниях в системе береговой обороны флота. Совершенно ясно, что с таким количеством нового вооружения можно было сформировать только небольшое подразделение. Что и получилось.

Директивой командующего войсками Московского военного округа (МВО) № 10864 от 28 июня 1941 года началось формирование первой экспериментальной батареи реактивных установок PC-132. Местом формирования определялось 1-е Московское Краснознаменное артиллерийское училище имени Л.Б. Красина (1 МКАУ, Хорошевское шоссе, д. З, так называемые «Октябрьские казармы»). Срок формирования батареи был поставлен чрезвычайно жесткий — с 28 июня по 1 июля. Батарея имела следующий состав — взвод управления, три огневых взвода, взвод боевого питания, пристрелочный взвод, отделения: хозяйственное, подвоза ГСМ, санитарная часть.

По штатному расчету батарея должна была иметь: 7 установок М-13 — пять установок производства НИИ-3 НКБ и две установки выпуска Воронежского завода (в 1-м огневом взводе — 3, во 2-м и 3-м — по 2), 122-мм гаубицу обр. 1910/30 г. (для пристрелки), 44 грузовых автомашины для перевозки 600 снарядов PC-132, 100 выстрелов 122-мм снарядов, три заправок ГСМ, семь сутодач продовольствия. Командный состав батареи был укомплектован в основном слушателями Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского, окончившими 1-й курс командного факультета. Командные должности в батареи заняли кадровые командиры Красной Армии: командиром батареи был назначен капитан Флеров Иван Андреевич (участник советско-финской войны и как тогда писали — орденоносец), заместителем командира батареи — лейтенант К.К. Сериков, командиром взвода управления — лейтенант М.И. Науменко, командирами огневых взводов — лейтенанты И.Ф. Костюков, Н.А. Малышкин, М.А. Подгорнов, командиром пристрелочного взвода — лейтенант П.К. Ветряк. «Запасниками» были укомплектованы следующие должности: военный комиссар — политрук И.Ф. Журавлев, помощник командира батареи по технической части — воентехник 2 ранга И.Н. Бобров, командир паркового взвода — лейтенант А.В. Кузьмин, автотехник — воентехник 2 ранга И.Е. Скигин, электротехник — воентехник 2 ранга А.К. Поляков, начальник санитарной части — военфельдшер Ю.В. Автономова. Из артиллерийских частей отобрали младший начальствующий состав на должности командиров боевых расчетов установок — сержантов В.И. Овсова, И.Е. Гаврилова, Есенова, И.Н. Коннова, А. Курганова, Рушева, Неяглова. Для оказания помощи в освоении нового оружия в батарею были командированы: представитель ГАУ КА подполковник А.И. Кривощапов, конструкторы НИИ-3 НКБ — А.С. Попов (один из участников разработки установки М-13), Д.А. Шитов (участник создания снаряда М-13).