Почему я пишу лагерные книги?

Чистый националист — человек пылкой страсти, причем страсти несправедливой. Он напоминает влюбленного, которому немилый муж "предмета" сразу воображается вместилищем всех пороков. А зачем ему узнавать подлинные достоинства ее супруга? Какая объективность у нормального человека, если он преисполнен любовью к некоему объекту, которым, увы, обладает другой!

…Мы ходим по лагерному кругу с Борисом Пэнсоном, художником-сионистом из "группы угонщиков самолета" 1970 года. Мой Боря отрицает в ненавистной ему России абсолютно все — даже ее несомненные для мира достоинства. Даже литературу.

Это вообще не настоящая литература, в ней одна проблема — "человек и общество". А истинная проблема искусства — "человек и человек".

Что ж, верно, "литература в России подготовляла политику и заменяла ее", — писал некогда нелюбимый мною политик Лев Троцкий. Вот только неясно, сумеет ли Борис доказать мне, что проблема "человек и человек" есть единственная, что истинно достойна всякого литератора…

Доминанта русской литературы — в ее прямом общественном служении. И потому Пэнсон прав: она многое теряет в изяществе форм, в разнообразии методов обработки материала. Зато этот же фундамент прямого общественного служения делал русскую литературу "ЭТОЙ", как выразился бы старик Гегель — способной выразить специфику национальной души в потоке национальной истории. И именно поэтому интересной остальному человечеству.

Органы, созданные Творцом для постижения диалектики души и ритмов эпох, — Гоголь и Толстой, Маяковский и Пастернак — либо губили себя, либо отрекались от литературы, если из-за артистичности своей природы не могли стать Учителями. Народа ли, человечества — вот это едино… Литература служила инструментом пересоздания мира, а не одним лишь орудием самовыражения личности. Даже великой личности.

Как ни парадоксально, но русскую литературу мир отметил и запомнил прежде всего именно поэтому…

В камере № 204 следизолятора ЛенУКГБ я прочел "Анну Каренину". Я почти физически ощутил муку Льва Толстого от бремени, избытка его художественного таланта. Он описать мог ВСЕ — но зачем, ради какой цели писать? Ибо только поняв эту конечную цель, можешь решить, наконец неизбежную профессиональную задачу: что именно отобрать в текст из фонтанов возникающих в твоем воображении сюжетов?

Но! Если автором выбрана цель внелитературная, общественная — перед ним неизбежно возникнет иная проблема: а зачем облекать эту систему идей в художественные образы? Зачем нужен театр из придуманных автором ролей? И — возникает ощущение, что лжешь и фиглярничаешь, что некоей ужимкой вымысла играешь, чтобы привлечь читателя к правде — по сути-то немудрой и не имеющей отношения к этой игре художеств. С напряженной резью наблюдал я в камере, как вваливаются в "Анну Каренину" новые персонажи — ненужные для главной мысли художника, размазывающие тугую пружину задуманной композиции… После такого романа, понимал я, Толстой неизбежно и должен был попытаться уйти из литературы. Он должен бы ощутить глубокое неудовлетворение художественным качеством того, что рождалось на бумаге.

А рождался, вопреки разочарованиям — великий роман.

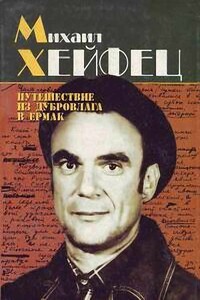

Так вот, возвратясь к заглавному вопросу — "Почему я пишу лагерные книги?" — то, вопреки скромным размерам дарования (это — отнюдь не самоуничижение, возможно, напротив — излишняя самоуверенность в иных собственных достоинствах) я являюсь русским по типу творчества писателем. Так сложилась судьба: "на Гоголе замешали, на Толстом испекли, на Солженицыне подрумянили"…

И раз возникло в душе ощущение, что "про мой лагерь" надо написать во имя некоей сегодняшней общественной пользы — я такой опус все равно сработаю. Независимо, люблю я сам про лагеря читать (определенно скажу — не люблю!), хочу ли про это писать (надоело! Ну, сколько можно!). "Надо, Федя, надо…"

Не для успеха у рыжих девушек, не для славы (какая уж слава, замечу в скобках, я ведь пишу этот текст в ссылке, где он обещает лишь новые годы заключения) и тем более не для заработка. Какой заработок, Боже мой!

Просто — неизбежно надо. В 18 веке старина Кант называл это чувство категорическим императивом. Кстати, он был современником Радищева подарившего мне заглавие моего сочинения…

Знаете, здорово хорошо работается, когда чувствуешь, что повинуешься категорическому императиву…

ЧАСТЬ 1. Мордовия — Россия

Глава 1. 18 апреля 1978 года. Лагерь ЖХ 385-19

Партия игры с капитаном Зиненко. Гамбит Хейфеца

Сегодня на заводе получен полный расчет: я больше не сверлильщик. Значит, завтра, за три дня до окончания лагерного четырехлетнего срока, меня отправят на этап- на ссылку.

Вызвали в штаб лагеря к низенькому широкозадому майору с лицом ушибленного дебила — начальнику спецчасти (лагерной канцелярии). Расписываюсь в "Деле". Дело приличное — пальца в четыре толщиной: выговоры, лишение закупки в ларьке, лишение посылок, лишение свиданий с родными и — карцера, карцера, карцера (83 суток карцера)… Обложка не была рассчитана на такое пухлое "Дело", сползла с края, и мне — несказанно повезло: успел искоса прочитать на полях секретного "Направления" адрес будущего получателя: "Павлодарское областное управление МВД".