В 1813 году русские войска, разбив Наполеона в России, совершали свой победный марш в Париж. Одно из воинских соединений проходило через немецкий город Мюльхайм, стоящий на реке Рур. Неожиданно для горожан несколько русских офицеров попросили показать им места, связанные с именем Герхарда Терстегена – вот уже как сорок четыре года назад скончавшегося знаменитого подвижника, душепопечителя и поэта, почти всю свою жизнь проведшего в Мюльхайме. С благоговением осмотрев его дом и комнату, где он жил и где остались некоторые его книги и вещи, наши соотечественники пожелали посетить могилу Терстегена, и услышали в ответ, что никто не знает, где она. «Как?», – воскликнули русские офицеры. – «Здесь, где Терстеген жил, вы даже не знаете, где его могила – а мы, далеко отсюда, на севере, столь высоко его чтим!» Горожане устыдились такого обличения – и вскоре в Мюльхайме был создан комитет, поставивший своей целью собрать деньги на поиск могилы Терстегена и сооружение надгробия. Дело пошло, и 6 апреля 1838 года во дворе городской церкви св. Петра, приблизительно там, где он был погребён (точное место найти так и не удалось), был открыт скромный памятник Терстегену, стоящий и до сего дня[1].

В 1846 году великому русскому поэту В. А. Жуковскому (1783–1852), который не только был глубоко верующим христианином, но искренне стремился к внутренней духовной жизни и с этой целью изучал мистико-аскетические[2] сочинения как православных, так и западных духовных писателей, попал в руки немецкий перевод книги Жана де Берньера-Лувиньи[3] «Сокровенная жизнь со Христом в Боге». Василий Андреевич так увлёкся этой книгой, что стал переводить её на русский язык (сохранился достаточно большой фрагмент). Впоследствии его замысел изменился, и Жуковский, руководствуясь Лувиньи, написал собственное сочинение под заглавием «О внутренней христианской жизни»[4]. А мы здесь отметим, что немецкий перевод произведений Берньера-Лувиньи был сделан Герхардом Терстегеном в 1727 году и приобрёл такую популярность, что оказался доступен не только В. А. Жуковскому, но и дошел до современных читателей – книга переиздаётся и доныне[5].

Всем любителям отечественной истории, несомненно, известно торжественное песнопение «Коль славен наш Господь в Сионе». До появления «Боже, царя храни» оно исполнялось в соответствующих случаях как государственный гимн Российской империи. Автором музыки является знаменитый композитор Дмитрий Бортнянский (1751–1825); автор текста (восходящего к 47-му Псалму) – Михаил Херасков (1733–1807). Но в немецких литургических песенниках с этой мелодией (с указанием имени композитора) печатается духовный гимн Герхарда Терстегена «Я поклоняюсь силе любви» («Ich bete an die Macht der Liebe») – одно из его лучших поэтических произведений; и неизвестно, какой именно текст Бортнянский положил на музыку раньше (во всяком случае, вокальная декламация удачнее именно в немецкоязычном варианте). Поэтическое влияние Терстегена можно проследить и в творчестве украинского философа и богослова Григория Сковороды (1722–1794); одно из произведений последнего – «Сад божественных песен» – и по названию, и по содержанию весьма близко главному стихотворному сборнику немецкого мистика «Духовный цветник стремящихся к Богу душ»[6].

Итак, перед нами – духовный учитель и писатель, переводчик, поэт, оказывавший в XVIII – первой половине XIX веков известное влияние на русское образованное общество, но затем пришедший в полное забвение, так что писавшие о западной мистике и критиковавшие её святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник ничего о нём и о его сочинениях не знали (иначе им, возможно, пришлось бы пересмотреть своё отношение к критикуемому ими предмету). Кто же он такой, и почему нужно сейчас, в наше время, переводить и издавать его книгу?

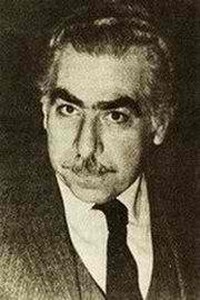

Герхард Терстеген (Gerhard Tersteegen) родился 25 ноября 1697 года в г. Мёрсе[7]. Сегодня это достаточно большой город в Северной Рейн-Вестфалии, непосредственно примыкающий к Дуйсбургу; в год рождения Терстегена Мёрс принадлежал Голландии, а с 1702 года перешёл под власть прусского короля. Семья Терстегена – голландского происхождения, что видно и по фамилии (её написание было разным: Ter Stegen, Ter Steegen, Terstegen; сам Герхард чаще всего пользовался написанием Tersteegen). Отец – Генрих Терстеген, небогатый купец, пользовавшийся уважением сограждан; так, с 1694 по 1697 год он занимал должность городского казначея; мать – Конера Мария, урождённая Триболер. 1 декабря 1697 года Герхард был крещён в Реформатской Церкви. В семье Терстегенов было восемь детей (из которых Герхард был предпоследним): две сестры и шестеро братьев. Генрих Терстеген умер в сентябре 1703 года в возрасте 45 лет; из оставшихся после него бумаг видно, что он вёл обширную духовную переписку и был очень благочестивым человеком. Мать Терстегена, судя по всему, была женщиной весьма практического склада, желавшей продолжать купеческие традиции своей семьи. Из шести её сыновей, помимо Герхарда, один стал пастором, четверо – купцами. Для купеческой карьеры она готовила и Герхарда. Духовное её влияние на сына, скорее всего, было минимальным; во всяком случае, не сохранилось ни переписки между ними, ни какого бы то ни было упоминания о матери в письмах Терстегена.