Святослав Логинов

Какой ужас!

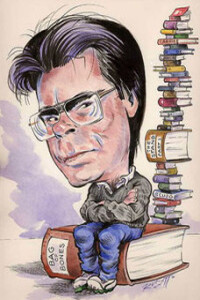

Как ни прискорбно об этом говорить, но следует признать, что отечественное литературоведение безусловно и полностью обошло своим вниманием феномен литературы ужасов. Сама литература существует, имея в арсенале произведения, которые смело можно назвать гениальными, но литературоведение, и официозное, и андеграунд, и даже самопальная критика не предпринимают абсолютно ничего, чтобы хоть как-то теоретически осмыслить данное явление. Поэтому мне придется взвалить на свои плечи нелегкий труд первопроходца.

Не мудрствуя лукаво, сразу перечислю некоторые основные моменты, которые характеризуют литературу ужасов, и, хотя не являются общепринятыми нормами «хорора», тем не менее совершенно необходимы для создания по-настоящему страшного произведения.

Прежде всего читатель должен ассоциировать себя с героем произведения. Каких бы страхов ни наворочал автор, читатель не будет испуган, если не представляет себя на месте героя. При этом герой может ничуть не напоминать читателя и даже вовсе не быть человеком. Достаточно вспомнить шефнеровское:

В том зале средь дымящихся ветвей,

Среди горящих листиков осенних

Метался одинокий муравей

И от огня искал себе спасенья.

И вот уже продирает жутью при виде случайной и бессмысленной гибели — кого? — муравья!

Второй, еще более важный фактор: обыденность происходящего. Ужасы, происходящие в экзотической обстановке, являются как бы частью этой обстановки и уже не пугают. Довольно тяжело ассоциировать себя с отважным путешественником, продирающимся через амазонскую сельву. И когда встречная анаконда начинает этим героем питаться, читатель воспринимает это всего лишь как очередное приключение, а вовсе не как событие страшное, вызывающее дрожь. Иное дело, если эта же самая анаконда появляется в вашей квартире, грубо нарушая мирное течение жизни.

Замечательно пользовался приемом вторжения жути в обыденное Николай Васильевич Гоголь. Вспомним, как начинается повесть «Страшная месть». Казаки плывут по Днепру, а на берегу, на кладбище, встают из гробов покойники, рвут неимоверно отросшими ногтями грудь, стонут: «Душно мне, душно!» А казаки, почитай, что и не обращают внимания на происходящее. Каждый занимается своим делом — одни плывут, другие стонут. И вот в этой обыденности и заключен самый ужас, душа читателя наполняется леденящим предчувствием событий столь ужасных, что по сравнению с ними встающие из гробов покойники оказываются событием ординарным, ничем не выдающимся.

Собственно говоря, требование обыденности, неосознанно понимаемое авторами, превращает большинство романов, написанных в стиле «хорор», в скучноватые бытовые романы, сдобренные небольшим количеством «ужасных» событий. Происходит это оттого, что читателя невозможно слишком долго держать в напряжении, и, значит, автору требуются ни к чему не обязывающие отступления. По большому счету, идеальным произведением в стиле «хорор» оказывается короткий рассказ. Краткая преамбула, очерчивающая привычный бытовой фон и знакомых людей в этом интерьере, затем туда вторгается нечто, напускает читателю холода в штаны, после чего рассказ благополучно заканчивается. Однако или из-за неумения кратко познакомить читателя с героем, по отношению к которому требуется чувство сопереживания, либо просто из меркантильных соображений, абсолютное большинство авторов такого рода литературы растягивают свои рассказы до нескольких сот страниц.

Следующим почти необходимым условием оказывается «виновность» героя. Это вовсе не означает, что герой получает по заслугам, однако, первотолчком к началу событий обязательно должны служить какие-то действия главного персонажа. У того же Гоголя в повести «Вий» Хома Брут, сначала слишком удачно припомнивший молитву, а затем сумевший подобрать полено, своим ударом положил начало цепи событий, приведших к его собственной гибели. Общая мораль всех подобных произведений: «А нечего было искать приключений на собственную голову». Покатался на ведьме — и хватит, а до смерти-то зачем загонять? Отчасти подобный подход оправдан, ибо смертельная опасность, вызванная собственным неосторожным поступком, пугает куда сильнее, нежели изначально заданная фатальная обреченность. Вдвойне обидно умирать из-за единого неаккуратного движения, инстинкт самосохранения бушует в данном случае сугубо, и читателю становится особенно неуютно от такого рода текста. Даже в тех случаях, когда фатальный исход задан изначально, читателю кажется, что пострадавший все же вызвал беду каким-то неосторожным поступком. Достаточно вспомнить первые страницы «Мастера и Маргариты» — и уже не избавиться от ощущения, что не заговори Берлиоз со странным незнакомцем, то не было бы и трагических событий третьей главы. Впрочем, начало «Мастера и Маргариты» лишь внешне кажется написанным в жанре «хорор», на самом деле Булгаков вовсе не ставил своей целью напугать читателя и потому со спокойной совестью мог исповедовать религиозный фатализм.

«Виновность» персонажа приводит разом к двум следствиям:

а) неотвратимость приближения того страшного, что было вызвано исходным поступком;

![Посланник князя тьмы [Повести. Русские хроники в одном лице]](/storage/book-covers/b0/b01dc6ef90ff9d8918a109313dc9e24f3bab1e83.jpg)