Литературная критика по ряду исторических, социальных и других причин утратила те функции, что имела во времена Белинского и, хоть и несколько иначе, Фуко в дни Парижской весны 1968-го, то есть не может уже «пасти народы», формировать идеологию или как-либо заметно влиять на общественные настроения. Особых причин для переживаний, на мой взгляд, тут нет, потому что это может позволить критике вернуться с полей идеологических битв (куда некоторые публицисты ее до сих пор активно вербуют) к своему «прямому» назначению, а именно — к работе непосредственно с книгой. Такая практика очевидным образом «…является не только эзотерической составной частью экспертной культуры, еще одно ее назначение — выполнять роль посредника между экспертной культурой и повседневным миром. <…> С эзотерической точки зрения критика осуществляет своего рода работу по переводу. Она переводит содержание произведения искусства с языка переживаний на нормальный язык; только таким путем может быть высвобожден новаторский потенциал искусства и литературы в отношении жизненных форм и жизненных историй, воспроизводящихся в повседневных коммуникативных действиях»[1].

Кажется, и эту мысль Ю. Хабермаса, в свою очередь, можно «перевести» на более современный язык. Известный термин недавних лет Web 2.0 предполагал принципиально новый формат Интернета. Если до этого «контент» сайтов был, можно сказать, линейным, предполагал лишь простое восприятие его, то предложенный Тимом О’Рейли в 2004 году подход к содержанию Всемирной паутины — прежде всего интерактивность. Рядовой пользователь получает возможность выкладывать в Сеть музыку и видео, в тех же «социальных сетях» создавать группы по интересам, менять дизайн традиционных страниц поисковых систем, участвовать в масштабных проектах (та же «Википедия» — продукт Web 2.0), писать блоги.

Критика и видится мне своего рода Web 2.0, поскольку производит своеобразную интеракцию с разбираемым произведением. Пишущий о книге не только высказывает о ней какую-то точку зрения и оценку, разбирает ее устройство и вписывает в существующий контекст, но и работает с ее смыслами, выделяя существующие и, вполне возможно, наделяя несуществующими, но предполагаемыми, чаемыми, витающими где-то между компьютером автора, обложкой книги и взглядом читателя. Последнее, кстати, может оказаться самым интересным для всех троих — как читателя и критика, так и автора…

С этой точки зрения интересна трактовка произведений не только экспериментальных, нащупывающих новые эстетические пути, и произведений, маркирующих определенную художественную или социальную тенденцию, но и классических, традиционных книг, существование которых в наши дни предполагает подчас далеко не классическое восприятие.

Поэтому при подготовке текстов для этого сборника, в который вошли мои критические тексты, публиковавшиеся в последние годы в основном в периодических изданиях, я отказался от принципа полного upgrade’a — в статьях устраняются технические погрешности и дописываются некоторые соображения, даются ссылки на какие-то тексты, не замеченные автором на момент написания или же появившиеся после публикации статей, но переписывать сейчас статью означало бы создавать новую, отказываясь от той картины литературной и даже социальной действительности, что проступала из разбираемых произведений три, например, года назад.

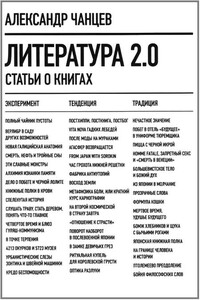

Отнесение различных авторов к какому-либо разделу — «Эксперимент», «Тенденция» и «Традиция» — носит субъективный и иногда даже произвольный характер (хотя бы в силу того, что некоторые тексты претендуют на наличие в двух разделах сразу). Если в первой части меня интересовали чаще всего некоторые стилистические инновации, а во второй — не столько даже эстетические, сколько социальные тенденции, то в третьей, скорее, преломление в книгах последних и не совсем лет идеологических, религиозных и т. п. архетипов.

И самое важное. Мне хотелось бы поблагодарить моих редакторов, без которых эти статьи никогда не были бы опубликованы или бы вышли в свет в гораздо более несовершенном во всех отношениях виде — Илью Владимировича Кукулина, Ирину Бенционовну Роднянскую, Марию Семеновну Галину и Владимира Алексеевича Губайловского.