Посвящается Уильяму Гэссу[1]

Ich bin von Gott und will wieder zu Gott[2].

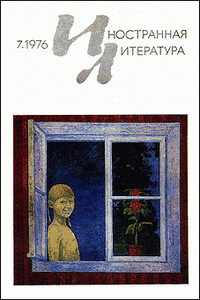

Расположившись у окна в последнем ряду секции для некурящих салона первого класса, Бенджамин Нимрам пристроил под сиденьем перед собой свой большой «дипломат», удобно застегнул пристяжные ремни, снял темные очки, засунул их во внутренний карман пиджака и, повернувшись к окну, стал смотреть, как падает дождь на мокрый блестящий бетон взлетного поля. Носить темные очки ему посоветовала жена, и он принял ее совет, как принимал почти все, что она ему предлагала, — с нежностью и едва заметной морщинкой в углу рта, означавшей, хотя жена этого и не знала — или так ему казалось, — скрытую усмешку с легким оттенком меланхолической обреченности, которую всякий, кто был наблюдателен, мог бы заметить во всем, что бы Нимрам ни делал. И не то чтобы он был человеком мрачным. Во всяком случае, во время выступлений, если он сбрасывал свою знаменитую «бетховенскую хмурость», — шутка, бытовавшая вначале только у них дома, теперь же — достояние публики, как и количество миль, пройденных его «роллсом», потому что жена в интервью проговорилась о том и о другом, — то обнаруживал, что младенческая улыбка, когда он стремительно, фалды фрака вразлет, шагал к залитому светом пульту, приходила к нему так же естественно, как дыхание или уж, во всяком случае, как второе дыхание к гобоисту. Однажды он сказал жене — это вырвалось невзначай, — что ему неприятно, когда люди его узнают повсюду, где бы он ни появлялся.

— Мой бедненький, — воскликнула жена, глаза ее слегка расширились, и он улыбнулся про себя, поняв, что теперь-то от него не отстанут. — Мы купим тебе затемненные очки, те самые, «Полароид», — пообещала она.

— Отличная мысль, — согласился он и тут же представил себе, как будет в них выглядеть: тяжелое смуглое лицо, густые брови, крупный нос, вызывающе дорогой костюм… «Не хватает, пожалуй, только кобуры под мышкой», — подумал он, стараясь не показать своего отношения, разве что морщинка легла в углу рта.

— Что-то не так? — тут же спросила жена, стоя на пороге с садовым совком в руке. Бумажную сумку с какими-то химикатами она держала под мышкой. Он окликнул ее, когда она выходила в сад. Ослепительно улыбаясь, она обернулась к нему, наклонив голову и подавшись вперед. Иногда она бывала такой вот на теннисном корте — подчеркнуто вежливой и напористой.

— Ну что ты, что ты, — развел он руками. — Сегодня же куплю эти очки.

— Это может сделать и Джерри, — ответила она. — Я ему позвоню.

Молодой полуяпонец с вечной ухмылкой, Джерри числился у них на службе. Что он делал кроме того, что стоял сложивши руки или ездил на огромной зеленой косилке, Нимраму никогда не было ясно.

— Ладно, — согласился Нимрам.

Послав ему воздушный поцелуй, Арлин выбежала из комнаты.

Бедная, подумал он и покачал головой, чуть усмехнувшись. «Я верю, что мой брак — веление судьбы», — заявила она в одном интервью. И хотя порою потом плакала, читая свои интервью в газетах и журналах, все же отказаться от них не могла, так как считала своим долгом, долгом жены, заботиться, чтобы имя его гремело повсюду. Она старалась быть осторожной, так как знала, что «кое-что» может прозвучать в печати и что репортеры, если они, как она говорила, «определенного сорта», могут перевернуть все с ног на голову — превратить пустяк в трагедию, опустив шутки, и даже вдруг ополчиться против нее без всякого повода (однажды ее назвали «профаном в музыке»). И тем не менее она, забывая свои неудачи, продолжала давать интервью. Само собой разумеется, что Нимрам хвалил ее, какие бы заявления она ни делала. Впрочем, все, что она говорила, было вполне безобидно. И даже если Арлин пыталась хитрить, пользуясь его именем, или хотела провести Управление внутригосударственных доходов Министерства финансов, она и тут была естественна и открыта, как мичиганские поля вокруг ее отчего «загородного домика»— так отец Арлин называл виллу, которую когда-то, в незапамятные времена изредка посещал Генри Форд-старший.

Арлин не так уж много могла дать ему в жизни, или, во всяком случае, он не приложил усилий, чтобы она могла понять, что же ему надо и что ему дорого, — кроме, конечно, того, что была элегантной спутницей в свете, когда, например, они принимали участие в благотворительных вечерах. Она была «хорошей мичиганской девушкой», как говорила сама о себе; республиканка, член (в прошлом) организации «Дочери американской революции». Незаметно — или нет, не незаметно, а открыто, громко заявляя об этом, — ее с рождения готовили к выполнению священного долга — быть Добродетельной Женой. Она хватала все на лету — блестящая ученица, мог бы сказать Нимрам, утратив над собой контроль, если бы он был на это способен, — она схватывала мгновенно все атрибуты своего положения жены известного дирижера, как уличная собака хватает кусок мяса. Арлин не очень любила читать (книги — одна из страстей Нимрама), да и музыка не была в ее жизни главным, кроме, конечно, тех случаев, когда дирижировал Нимрам; но она умела вести дом не хуже венских аристократов старых времен; умела представить мужа в выгодном свете, безошибочно выбирая рестораны, вина, сферы благотворительной деятельности, покупая ему не только именно ту, которую было нужно, с ее точки зрения, одежду (насколько он понимал, вкус ее был безупречен, хотя порою у него глаза лезли на лоб от того, что она выбирала), но и очень точно выбрала дом, вернее, особняк в Брентвуде