Аналитический подход современной антропологии

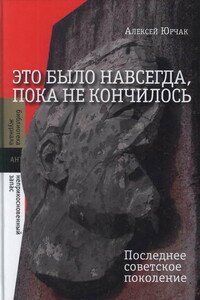

С момента публикации английского варианта книги Алексея Юрчака Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation (Princeton University Press, 2006) она приобрела значительный авторитет в международных академических кругах. В 2007 году книга удостоилась премии лучшей книги года, присуждаемой одним из ведущих научных сообществ Северной Америки — Американской ассоциацией евразийских, восточноевропейских и славянских исследований (ASEEES). Книга повлияла на многочисленные исследования антропологов, историков, социологов и славистов и сегодня продолжает оставаться в центре дискуссий на конференциях, семинарах и страницах научных журналов.

Автор этой книги представляет дисциплину социально-культурной антропологии, точнее, подраздел исторической антропологии, но книга выходит за дисциплинарные рамки традиционных антропологических и исторических исследований. В ней предлагается новый, оригинальный и крайне важный подход для исследования того, как в целом развиваются, изменяются и переживают кризис политические системы. Хотя тематически эта книга является исследованием советской системы «позднего социализма», исследовательский подход, который в ней предлагается, актуален для анализа многих других исторических и культурных контекстов, включая либеральные общества Запада, государства постколониального мира и государства постсоветского пространства. А в более широком философском и методологическом смысле книга представляет собой попытку критически переосмыслить многие эпистемологические парадигмы, которые сегодня доминируют в социальных науках. Поэтому она является хорошей иллюстрацией уникального вклада, который социально-культурная антропология способна внести в социальные, политические и культурологические исследования, — а именно возможность критически переосмысливать общепринятые аналитические модели, понятия и категории.

Вспомним известное высказывание Клиффорда Гирца о том, что «не стоит совершать кругосветное путешествие, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре»>{1}, То есть не имеет смысла заниматься исследованием нового, неисследованного контекста (условного Занзибара) ради того, чтобы загонять явления, с которыми сталкиваешься в этом контексте, в рамки заранее известных понятий и явлений (кошек), или ради того, чтобы интерпретировать эти явления в рамках знакомых моделей (заниматься подсчетом этих кошек). Исследованием нового материала имеет смысл заниматься только тогда, когда можно поставить под вопрос знакомые понятия и аналитические модели. В антропологическом подходе новый эмпирический контекст рассматривается не только как исследование заранее известных явлений и объектов, но и как онтологически незнакомое поле — то есть поле, в рамках которого выявляются новые, незнакомые явления и объекты, заставляющие исследователя критически переосмысливать известные теории и модели.

Несмотря на то что большинство исследователей, видимо, согласится с этим высказыванием Гирца, на практике многие продолжают действовать иначе. Это особенно заметно в исследованиях советской системы. Например, анализируя те или иные социальные группы или тех или иных субъектов советского общества, исследователи подчас некритически пользуются аналитическими понятиями, сформированными при анализе совсем иных политических и социальных контекстов. В результате, например, при описании деятельности «комсомольских работников» автоматически используются такие понятия, как «приспособленчество» и «конформизм», а при описании деятельности неформальных «рок-музыкантов», напротив, используются такие понятия, как «нонконформизм» и «сопротивление». Некритичное использование подобных нормативных понятий, привнесенных в исследуемое поле извне, часто упрощает или искажает реальную картину сложного советского общества.

В отличие от этих подходов автор данной книги не сводит изучение позднего социализма к «подсчету кошек» и повторению общих мест и не стремится загнать реальные социально-исторические явления в заведомо известные аналитические рамки. Вместо этого он описывает новую, ранее не описанную историю — например, о том, как в позднесоветский период в идеологическом языке партии протекали процессы «гипернормализации» и «перформативного сдвига» (главы 1 и 2), или о том, как в советском обществе сформировались особые социальные пространства — сообщества и «публики своих» (глава 3), как в нем возникло необычное явление «воображаемого Запада» (глава 5) и появился особый вид взаимоотношения субъекта и государства — «политика вненаходимости» (главы 4, 6, 7) и так далее. Эти явления и объекты не вписываются в традиционные понятия, которые доминируют в социально-политических исследованиях социализма. Например, «политика вненаходимости» не вписывается в понимание политического действия как действия, построенного по бинарному принципу подавление — сопротивление или конформизм--нонконформизм, «сообщества своих» не вписываются в разделение общественного пространства на