Если говорит честно, я не собирался идти на факультетское отчетно-выборное комсомольское собрание. Зачем сидеть и терять драгоценное время, выслушивать нудный отчет секретаря комсомольского бюро о проделанной в течение прошлого года работе, которая, по сути дела, велась только на бумаге, и об их планах на текущий год, о которых все забудут сразу же после их единогласного принятия? Куда лучше заняться чем-нибудь более важным — например, начать готовиться к очередному семинару по русской литературе, до которого осталось всего два дня, или завалиться на диване с интересной книгой, не обязательно по программе…

Однако перед началом первой лекции к нам в 25-ю аудиторию забежала секретарь комсомольского бюро факультета, стройная черноволосая и черноглазая девушка, студентка третьего курса. Ее имени я не знал, хотя не раз сталкивался с ней в коридорах филфака.

— Это второй курс? — поинтересовалась девушка.

Получив утвердительный ответ, она поднялась на подиум и громким зычным голосом — и откуда только силы взялись? — прокричала:

— Товарищи! Внимание, товарищи!

Гул, висевший до этого момента в стенах 25-й аудитории, наполовину заглох, но не стих окончательно.

— Внимание, товарищи! Сегодня в пятнадцать часов состоится отчетно-выборное комсомольское собрание!

Что тут началось! Гул мгновенно увеличился в несколько раз, словно в аудиторию залетел рассерженный пчелиный рой.

— Да тише вы! Как маленькие… Повторяю, — девушка пыталась перекричать разноголосый гул, — сегодня в пятнадцать часов. В «предбаннике» уже вывесили объявление… Попрошу комсоргов групп обеспечить явку. Прошлое собрание было сорвано именно по причине неявки… Сегодня в пятнадцать часов, — повторила она. И, не дожидаясь, когда на ее голову обрушат громы и молнии расстроенные второкурсники, по-птичьи выпорхнула из аудитории.

Но едва она покинула нас, как в дверном проеме возник высокий мужской силуэт, и в аудиторию вошел Вальдемар Ярополкович Кузькин, преподаватель с кафедры русского языка. ВЯК — так его за глаза прозвали студенты. Кузькин вел занятия по словообразованию и морфологии в двух учебных группах второго курса, в том числе и в той, где числился я. Можно считать, что нашей группе повезло — Кузькин прекрасно знал свой предмет и того же требовал от нас. Некомпетентность в сфере любой профессиональной деятельности он считал величайшей бедой нашего времени. «Я сделаю из вас специалистов», — заявил он нам на первом занятии. И начались хождения по мукам… Семинары по современному русскому языку превратились для многих из нас в изматывающий марафон, после которого минимум полчаса нужно было «зализывать раны». В особенности тем из нас, кто приходил на занятия неподготовленным, намереваясь отсидеться, послушать, что будут говорить другие. К таким горе-студентам Кузькин был беспощаден. «Вы пришли в университет за знаниями, — громогласно говорил он, — так что извольте учиться…»

Но главная наша беда заключалась в том, что ВЯК был секретарем партбюро факультета. Быть может, именно по этой причине все его лекции и семинары начинались с политической информации. Разговор начинался о событиях, происходящих как на факультете, так и по всей стране. Говорил, как правило, один Кузькин. Он обладал громким, выразительным голосом, излагал свои мысли грамотно и последовательно, и слушать его речи было просто приятно. Ну а девушки вообще млели, почти поголовно влюбленные в этого статного мужчину с благородной сединой… Несмотря на то, что, высказываясь о «текущем политическом моменте», Кузькин нес порой такую ахинею, что казалось, что на календаре не ноябрь 1988 года, а середине семидесятых, и на дворе не перестройка, а «расцвет» застоя. В политическом плане Кузькин был жутким ретроградом, хотя в его речах постоянно мелькали упоминания о перестройке, гласности и демократизации.

Кузькин не любил, когда студенты с ним спорили. В таких случаях он мог грубо одернуть спорщика — дескать, нечего тебе соваться со своим свиным рылом в наш калашный ряд, молод еще… И грозил вызвать на партбюро, для разбирательства.

Поэтому когда Кузькин выдавал перлы политического красноречия, студенты предпочитали молчать и кивать головами в знак согласия. Я же — наивная душа — не мог спокойно слушать его высокоидейные речи и всегда ввязывался в спор. Одним словом, лез на рожон… Кузькин тоже не оставался в долгу, и на семинарах постоянно «гонял» меня по проблемам русского словообразования и морфологии. И когда я начинал в буквальном смысле «тонуть», ВЯК не спешил бросить мне спасательный круг.

Быть может, это покажется странным, однако пререкания с Кузькиным сходили мне с рук. Очевидно, он не считал меня серьезным оппонентом, хотя порой и обвинял в излишнем экстремизме… Кстати, прозвище Экстремист я заслужил еще на первом курсе, с легкой руки Андреенко Тамары Григорьевны, преподавателя кафедры советской литературы 80-х годов. О том, что я экстремист, знал весь факультет. И странно, почему принципиальный коммунист Кузькин не предпринимал никаких мер, чтобы «вылечить» меня от этой болезни. Видимо, он считал ниже своего профессорского достоинства на равных обсуждать с 19-летним студентом-второкурсником серьезные идеологические проблемы, предпочитая вести себя как пастырь на церковном амвоне, которого должны почитать бессловесные прихожане. Однако когда вопрос заходил о лингвистической науке, то здесь Кузькин был не против споров со студентами. Наоборот, тщательно стимулировал наше воображение, подбрасывая нерешенные до сих пор проблемы. А нерешенных проблем, оказывается, в лингвистике оставалось очень и очень много. Гораздо больше, чем решенных…

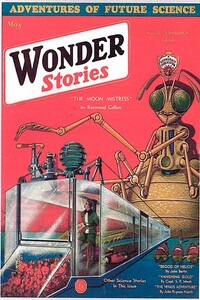

![Ах, прица-тройка, перестройка! [фрагмент ненаписанного романа]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)