— Скорей бы отсюда! — с тоской говорила Ляся. — У меня здесь сердце болит.

— Еще бы не болело, когда того и жди… — ворчал Кубышка.

— Не только поэтому, папка… Тут столько всяких воспоминаний…

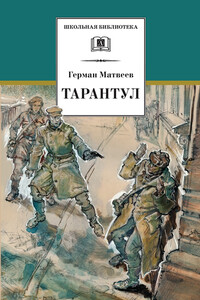

…Возвращаясь с завода, Иван Евлампиевич, хозяин домика, сумрачно рассказывал:

— Совсем очумели, проклятые! Хватают кого попало. Им там, на фронте, по зубам дают, так они тут отыгрываются. Ну да не отыграются! Скоро уж, скоро…

Однажды он задержался так, что Марья Гавриловна, его жена, даже забеспокоилась. Пришел, когда уже стемнело, и на плече принес мешок с чем-то.

— Вот, — положил он мешок на топчан, — приданое вам. Сказано так: хоть и грязища кругом, а завтра с куклами выйдите в город обязательно. Покажите для отвода глаз чего-нибудь — и домой. А вечером переоденетесь и пойдете огородами в Блюковский переулок. Там вас на извозчике один студент будет ждать. Он вас и доставит до причала.

— Какой студент? — подозрительно спросил Кубышка.

— А рыженький. Да вы его, сказал Герасим, знаете. Это ему вроде первого партийного поручения. У него и документы ваши. И вот еще что: не говорите покуда Ваське нашему, а то тут реву не оберешься. Еще за вами увяжется.

В мешке были сапоги, стеганки, вязаные фуфайки. Кубышка и Ляся тотчас же принялись все это примерять. Конечно, не все было впору, а сапоги так даже совсем не держались на Лясиных ногах, и ноги пришлось обмотать полотенцами.

Кубышка повеселел. Он помнил совет Герасима ничего «такого» в представления не вводить, но его так и подмывало ввернуть напоследок парочку доходчивых пословиц, и он мысленно перебирал все, что могло подойти к случаю. Отправляясь на другой день в город, он сунул в свой сундучок и Благоразумного.

В сырой, дождливый день народу было на рынке не густо, но все так же тянули слепцы свое «Мимо царства прохожу», и все так же одноногий всех оповещал, что завтра он уедет в Ростов и ляжет там на операцию.

Кубышка расставил ширму, вяло провел обычное представление и, подавив в себе соблазн выпустить Благоразумного, «свернул» свой театр.

Кукольники медленно шли по городу, в последний раз оглядывая его добротные особняки, скверы, церкви, Кубышка — с надменным презрением, Ляся — со скрытой болью.

Вот двухэтажное белое здание с длинной вывеской наверху. На синем поле вывески — выпуклые золоченые буквы: «Гимназия». Вот растянувшийся на целый квартал и уже весь облетевший сквер. В светло-серых шинелях и синих фуражках с серебряными гербами по скверу снуют туда и сюда юркие гимназисты. А вот и чугунные ворота; там, в глубине двора, барский дом-вилла, а в нем засело второе отделение контрразведки, прославившееся своей особенной жестокостью. Кубышку обжигает дерзкая мысль:

— Давай-ка, доченька, «попрощаемся» с этими выродками!

Посредине сквера, прямо против чугунных ворот, он быстро расставил свою ширму и начал представление.

Тотчас же кукольников окружили гимназисты. Старшие слушают с деланной снисходительностью, малыши не мигая смотрят на кукол блестящими глазами и вспугивают галок взрывами рассыпчатого смеха. Подходят и взрослые и тоже слушают ухмыляясь. Но вот на ширме появляется Благоразумный. Петрушка отворачивается и хочет уйти.

— Куда же ты, Петр Иванович? — спрашивает Ляся.

— А ну его! — отвечает Петрушка. — Тошно смотреть, не то что разговаривать.

— А ты все-таки поговори: может, ума наберешься.

— От него-то? Как бы не так! С собакой ляжешь — с блохами встанешь. Ну уж ладно, поговорю… Изволите прогуливаться, барин? Наше вам почтенье в то воскресенье!

— Ты опять тут, балагур? — отвечает ворчливо Благоразумный. — Все в рассужденья пускаешься? Ты богу угоди, а сам думать погоди.

— Значит, нам жить в кротости, а нас палкой по кости? — язвительно спрашивает Петрушка.

— А хоть бы и так. Не твоего ума дело — рассуждать. Всяк сверчок знай свой шесток. Да работай поусердней — вот и сыт будешь.

— Мы и так стараемся, ваша милость, живем — не тужим, бар не хуже: они на охоту, мы — на работу; они — спать, а мы — опять; они выспятся да за чай, а мы — цепами качай…

— А ты потише, потише! Тише едешь — дальше будешь. Сильную руку богу судить.

— Вона! Собором и чёрта поборем!.. — задорно смеется Петрушка.

— Ну, ты это брось. Делай мирно: недоволен — подай в суд, там разберут.

— Уж это верно! Суд — что паутина; шмель проскочит, а муха увязнет.

— Что? Что? — грозно кричит Благоразумный. — Ну-ка, повтори!

— Могу и повторить, — охотно отвечает Петрушка и вытаскивает палку.

Среди малышей веселое оживление:

— Этого тоже побьет!

— Вот сейчас треснет!

И в контраст с их звонким щебетанием до Ляси доносится чей-то угрюмый голос:

— Та-ак!.. Еще одного ведут.

Взрослые, забыв о Петрушке, повернулись к мостовой. И только гимназисты, привыкшие к тому, что здесь целыми днями водят арестантов — то из тюрьмы в контрразведку, то из контрразведки в тюрьму, — с любопытством продолжали смотреть на ширму.

Как удручающе действовали всегда на Лясю эти картины! Бедные люди! За что их мучают? Вот и сейчас: два стражника, а посредине совсем молодой парнишка На дворе так холодно, так мокро, а он босой, без шапки, в одной ситцевой рубашке, да и та в прорехах, сквозь которые видно голое тело.