Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения - [2]

По сути, глина – древнейший и наиболее удобный пластический материал. Его можно найти буквально под ногами. Он не имеет собственной природной формы, как камень или дерево, и не всегда требует готовой искусственной формы, как расплавленный металл. В работе с ним не нужны дробильные и режущие инструменты – из глины, соединённой с водой, человеческие пальцы способны вылепить что угодно. В качестве вспомогательных приспособлений при изготовлении фигур среднего и большого размера скульпторы используют изогнутые деревянные лопаточки (стеки) и укреплённые на рукоятке дужки различной толщины и диаметра (кольца).

После высыхания глина затвердевает, но, впитывая воду, вновь становится мягкой. Вода содержится изначально в химической структуре глины. Еще в эпоху неолита глину научились обжигать, чтобы сохранить созданную форму и придать ей твердость. Во время обычной сушки испаряется добавленная вода, а прокаливаясь на огне при температуре 500–600 градусов Цельсия, глина меняет химический состав, теряя «внутреннюю» воду, становится твёрдой, как камень, и навсегда утрачивает способность подвергаться воздействию влаги.

Гончарные изделия и скульптуры из глины обжигаются в специальных печах при высокой температуре: «терракота» – по-итальянски – «обожженная земля»[1]. Необходимая для качественного обжига температура колеблется от 600 до 1790 градусов Цельсия. В среднем для обжига мягких пористых сортов глины необходима температура до 1100 градусов Цельсия, твердые сорта требуют нагрева до 1250–1350 градусов. Такой нагрев должен достигаться поэтапно и очень медленно: сначала до 120–200 градусов, при которых происходит выпаривание влаги, затем далее вплоть до необходимой температуры, при которой происходит обретение плотности и механической прочности.

Издревле для придания текстуре дополнительной твердости в глину добавляли песок (содержащееся в нем железо придавало терракоте характерный «ржавый» цвет), кремний, измельченную уже обожженную глину, полевой шпат. Для усиления пластических свойств её вымораживали и выветривали, выдерживали в сыром виде в ямах, использовали различные добавки, например растительное масло или отвар соломы. Существовал также и описанный Дж. Вазари способ, при котором глину смешивали с мелко нарезанным хлопковым волокном. Это волокно во время лепки удерживало в ней влагу, а по высыхании – прочно армировало изделие.

Самым древним мастерам уже были знакомы особенности глины. Они знали: при лепке надо учитывать, что глина в огне сжимается; стенки предмета, предназначенного для обжига, должны быть очень тонкими, так как влага, содержащаяся в глине, при обжиге испаряется и вызывает растрескивание.

Особую сложность представляло изготовление под обжиг фигур больших размеров. Пользоваться арматурой было нельзя, так как в этом случае скульптура потрескалась бы при обжиге, – значит, нельзя было лепить фигуру целиком. По подготовительному рисунку её разбивали на части; для каждой части изготавливали отдельную гипсовую форму; затем наполняли формы глиной, соединяли их, высушивали, формы аккуратно удаляли, а фигуру обжигали. Для выхода воздуха при обжиге в отформованных частях оставлялись отверстия.

Важнейшей особенностью терракоты является её поистине органическая потребность в раскраске. Естественные цвета глины – от светло-серого до чёрного либо от жёлтого до красного и от красного до бурого. Извлеченная из печи терракота приобретает характерные шероховатую на ощупь фактуру и коричневый, красный или тёмно-жёлтый оттенок окраски (иногда он бывает светло-кремовым или, напротив, чёрным). Сам по себе цвет материала невыразителен и эстетически непривлекателен. Кроме того, раскраска с предварительной грунтовкой придаёт терракоте безглазурного обжига дополнительную прочность, скрывает соединительные швы. Краски хорошо ложатся на пористую поверхность, выравнивая и сглаживая её. При раскраске терракотовой скульптуры всегда использовалось небольшое количество цветов – жёлтый, зелёный, синий, пурпурный, оранжевый.

Недостаток терракоты – её водопроницаемость с давнего времени стремились преодолеть с помощью глазурей, содержащих окиси металлов – свинца или олова.

Глазурованная техника – совершенно особенный вид обработки глины, расцвет которого в Италии XV столетия исторически совпал с широким обращением скульпторов к глине как скульптурному материалу вообще.

Родиной глазури был Древний Египет. Оттуда искусство глазирования проникло в Ассирию и Вавилон, затем – в Персию. Глазурь знали греки и римляне, однако предпочитали терракоту безглазурного обжига. Поэтому секрет глазирования был забыт и лишь в начале VIII века вновь был привнесен в Европу с Востока – мавританская художественная традиция естественным образом прижилась в Испании. На морском пути экспорта глазурованных изделий в Италию лежал остров Майорка, который великий Данте упомянул в XXVIII песне своего «Ада» как «Майолику» («Maiolica»), по-итальянски смягчив произношение названия. Словом «майолика» в XV веке в Италии стали обозначать фаянсы, привозимые из Испании.

Итальянцы изобрели технологию росписи изделий красками по сырой непрозрачной белой («оловянной») глазури. После формования глиняный предмет подвергался легкому обжигу с целью выпаривания жидкости и придания ему необходимой твердости. Глазурный порошок разводился водой, покуда не получалась белая, напоминающая по цвету молоко жидкость. Остывший предмет опускали в глазурный раствор. Сухая глина впитывала воду, а глазурная масса в виде белого порошкообразного слоя оседала на поверхности предмета. На этот «грунт» наносился рисунок водяными красками. По окончании росписи предмет подвергался повторному обжигу при значительно более высокой температуре. Чтобы предохранить окрашенную поверхность от непосредственного соприкосновения с огнем, предмет помещали в некое подобие глиняного футляра. Во время этого вторичного обжига глазурь расплавлялась и, смешиваясь с красками, придавала им своеобразный глянцевый блеск. Поверхность предмета становилась гладкой и водоотталкивающей.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«Фотография – это ложь. Подумайте сами: фотографы создают двухмерные, зачастую напрочь лишенные цвета изображения и надеются, что все поверят, будто всё так и было на самом деле. Удивительнее всего то, что люди клюют на это с необычайной легкостью, словно желая быть обманутыми. Более того, они упорно верят, что сфотографировать можно только то, что на самом деле находится перед глазами. Зритель – ленивый эгоцентрист, не желающий тратить ни одной лишней секунды на то, что ему кажется неинтересным и недостаточно простым для понимания.

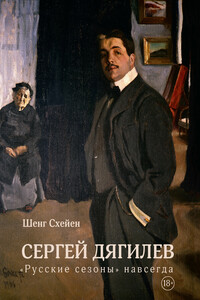

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

![Русская живопись второй половины XIX века. Критический реализм и академизм [статья]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)