Жребий Пушкина - [6]

Надо считаться с тем, как умело таит себя Пушкин, и как был правдив и подлинен он в своей поэзии, при суждении об этих сравнительно немногих высказываниях, чтобы оценить во всем значении эти вехи сокровенного его пути к Богу. И эти вехи приводят нас к тому, что является не только вершиной пушкинской поэзии, но и всей его жизни, ее величайшим событием. Мы разумеем Пророка. В зависимости от того, как мы уразумеваем Пророка, мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать. Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним самим было, т. е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества? Сначала здесь говорится о томлении духовной жажды, которое его гонит в пустыню: уже не Аполлон зовет к своей жертве «ничтожнейшего из детей мира», но пророчественный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновению, но к встрече с шестикрылым серафимом, в страшном образе которого ныне предстает ему Муза. И вот

За этим следует мистическая смерть и высшее посвящение:

И после этого поэт призывается Богом к пророческому служению: «Исполнись волею Моей». В чем же эта воля? «Глаголом жги сердца людей»!

Если бы мы не имели всех других сочинений Пушкина, но перед нами сверкала бы вечными снегами лишь эта одна вершина, мы совершенно ясно могли бы увидеть не только величие его поэтического дара, но и всю высоту его призвания. Таких строк нельзя сочинить, или взять в качестве литературной темы, переложения, да это и не есть переложение. Для пушкинского Пророка нет прямого оригинала в Библии. Только образ угля, которым коснулся уст Пророка серафим, мы имеем в 6-й главе кн. Исаии. Но основное ее содержание, с описанием богоявления в храме, существенно отличается от содержания пушкинского Пророка: у Исаии описывается явление Бога в храме, в Пророке явленная софийность природы. Это совсем разные темы и разные откровения. Однако, и здесь мы имеем некое обрезание сердца, Божие призвание к пророческому служению. Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими призван был к пророческому служению. Совершился ли в Пушкине этот перелом, вступил ли он на новый путь, им самим осознанный? Мы не смеем судить здесь, дерзновенно беря на себя суд Божий. Но лишь в свете этого призвания и посвящения можем мы уразумевать дальнейшие судьбы Пушкина. Не подлежит сомнению, что поэтический дар его, вместе с его чудесной прозорливостью, возрастал, насколько он мог еще возрастать, до самого конца его дней. Какого-либо ослабления или упадка в Пушкине как писателе нельзя усмотреть. Однако, остается открытым вопрос, можно ли видеть в нем то духовное возрастание, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, после 20-х годов, на протяжении 30-х годов его жизни? Не преобладает ли здесь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчественностью? Не чувствуется ли здесь скорее некоторое духовное изнеможение, в котором находящийся во цвете сил поэт желал бы скрыться в заоблачную келью, хотя и «в соседство Бога», а сердце, которое умело хотеть «жить, чтобы мыслить и страдать», просит «покоя и воли», – «давно, усталый раб, замыслил я побег»[10]? Эту тонкую, почти неуловимую перемену в Пушкине мы хотим понять, чтобы и в этом также от него научиться.

Можно без конца надрываться в обличениях среды, в которой вращался Пушкин. И тем не менее, всего этого недостаточно, чтобы объяснить то духовное его изнеможение, которое явственно обозначается у него с 30-х годов. Что же именно произошло с ним самим, в его свободе, в его духе, от всего внешнего отвлекаясь, хотя бы его и учитывая? Неужели же та самая Россия, которая могла породить и вскормить Пушкина, с известного времени оказалась способна его только удушать и, наконец, погубить?[11]

5

В «полдень» жизни Пушкин, после распущенности бурной юности, испытывает потребность семейного уюта: «мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок да сам большой». Однако, выполнить эту «фламандскую» программу жизни для вовсе не фламандского поэта было не так просто, чтобы не сказать невозможно, как невозможно было бы это для его «Бедного Рыцаря», опаленного видением нездешней красоты. Именно трагедия красоты, являемой в образах женской прелести, как раз подстерегала Пушкина на его фламандских путях. Земная красота трагична, и страсть к ней в земных воплощениях таит трагедию и смерть. Афродита и Гадес – одно: это знали еще древние. И само откровение о любви также свидетельствует: «крепка как смерть любовь, и как преисподняя ревность» (Песнь Песней). И Пушкину суждено было сгореть на этом огне. Однако, первоначально узел трагедии завязывается в идиллии: Пушкин пытается свить себе семейное гнездо. Отныне судьба его определилась встречей с красавицей Гончаровой. Он пережил эту встречу (после других «видений чистой красоты») еще раз, как явление «святыни красоты»

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».

«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».

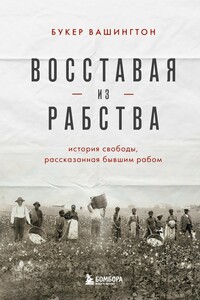

С чего началась борьба темнокожих рабов в Америке за право быть свободными и называть себя людьми? Как она превратилась в BLM-движение? Через что пришлось пройти на пути из трюмов невольничьих кораблей на трибуны Парламента? Американский классик, писатель, политик, просветитель и бывший раб Букер Т. Вашингтон рассказывает на страницах книги историю первых дней борьбы темнокожих за свои права. О том, как погибали невольники в трюмах кораблей, о жестоких пытках, невероятных побегах и создании системы «Подземная железная дорога», благодаря которой сотни рабов сумели сбежать от своих хозяев. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.