Жребий Пушкина - [5]

Было бы наивно и «прелестно» думать, что падшему человеку, хотя бы и великому поэту, доступна в чистоте небесная красота, светлое ее пламя, купина неопалимая. Небесные лучи проницают в поднебесную, разлагаясь и преломляясь в сердце человеческом, из которого исходят все помышления его, добрые и злые: Искусство не автоматично и не медиумично в своих вдохновениях, в нем совершается личное творчество, откровение личности поэта, возносимого на крыльях красоты. Уже Платон знал, что есть не одна, но две красоты, две Афродиты: небесная и простонародная, ангельская и бесовская. Знал и Достоевский, что «красота страшная вещь, здесь Бог с диаволом борется, а поле битвы сердца людей». Знал это, по-своему, конечно, и Пушкин, который являлся одновременно служителем красоты, как и ее пленником. Человеческому сердцу дано растлевать красоту и растлеваться ею, и властью этой обладает и искусство. В низинах его пресмыкается блуд, живет «великая блудница, тайна, вавилон великий», на вершинах горит заря бессмертия, открывается «Бог в святых мечтах земли». Чем же было поэтическое творчество для Пушкина? Пушкин говорит о святости поэзии, о святом ее очаровании, о святыне красоты. Святость есть вообще у него самая высшая категория. Будучи менее всего философом по складу своего ума, Пушкин является подлинным мудрецом относительно поэзии, как служения красоты. И самый важный вопрос, который здесь возникает о Пушкине, таков: каково в нем было отношение между поэтом и человеком в поэзии и жизни? Кто его муза: «Афродита небесная» или же «простонародная»? Нельзя отрицать, что Пушкин нередко допускал до себя и последнюю, поэтизировал низшие, «несублимированные» и непреображенные страсти, тем совершая грех против искусства, его профанируя. Но все же и при этой профанации, за которую он сам же себя бичевал впоследствии, Пушкин твердо знал, что поэзия приходит с высоты, и вдохновение – «признак Бога», дар божественный. Пушкин никогда не был атеистом в поэзии, даже в те времена, когда он принижал свою лиру до недостойных кощунств и пародий[8]. Здесь нельзя не остановиться на постоянных и настойчивых свидетельствах Пушкина об его музе, которая «любила его с младенчества» и в разных образах являлась ему на его жизненном пути[9].

Что это? Литературный образ? Но слишком конкретен и массивен этот образ у Пушкина, чтобы не думать, что за ним скрывается подлинный личный опыт какого-то наития, как бы духовного одержания. Не есть ли пушкинская муза самосвидетельство софийности его поэзии, воспринимаемое им «яко зерцалом в гадании»? Это наитие описывается им как некое пифийство, в котором испытывается блаженство вдохновения.

Но при этой как будто непроизвольности поэзия самоотверженна. Она есть труд и служение: «веленью Божию, о муза, будь послушна». Насколько же это послушание распространяется от музы и на самого поэта? Да, оно не совместимо с низостью и преступлением. Бонаротти не мог быть убийцей, ибо «гений и злодейство две вещи несовместимые». Но требует ли святыня красоты святости от своего служителя? Если она свята, свят ли служитель? Пушкин в «Поэте» дает на этот вопрос столь же правдивый, сколько и страшный ответ:

Стало быть, в поэте может быть совмещено величайшее ничтожество с пифийным наитием «божественного глагола», «два плана» жизни без всякой связи между ними. Выразил ли здесь Пушкин то, что сам он считал нормальным соотношением между творцом и творчеством? или же это есть стон души плененной, которая сама ужасается своей плененности и подвергает ее беспощадному суду? Дается ли здесь поэту, так сказать, право на личное ничтожество? И совместимо ли это последнее с самодовлеющим величием «царя» в его одиночестве и свободе, в жертвенности его служения? Не обращается ли здесь поэт со словом укора и раскаяния, ему столь свойственных, к самому себе, к своему духу?

Вторая половина 20-х годов есть наиболее важная эпоха в творческой жизни Пушкина, когда в нем совершается духовное пробуждение, и окончательно преодолевается легкомыслие юношеского атеизма и эпикурейства: в муках кризиса Пушкин как будто рождается духовно. Он в это время переживает ужас духовной пустоты: «дар мгновенный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Он судит теперь свою юность высшим, нелицеприятным судом: «и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».

«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

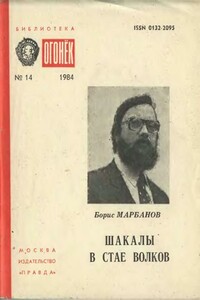

Борис Владимирович Марбанов — ученый-историк, автор многих научных и публицистических работ, в которых исследуется и разоблачается антисоветская деятельность ЦРУ США и других шпионско-диверсионных служб империалистических государств. В этой книге разоблачаются операции психологической войны и идеологические диверсии, которые осуществляют в Афганистане шпионские службы Соединенных Штатов Америки и находящаяся у них на содержании антисоветская эмигрантская организация — Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС).