Живописные истории - [5]

А потом охотники увидели недалеко от статуи Будды темный проход, ведущий в глубь горы. Пораженные англичане, забыв о тиграх, вошли в пещеру и замерли от удивления — ее стены украшали поразительные росписи…

Прошли годы, и эти картины, найденные в тот апрельский день британскими офицерами в индийских джунглях, были признаны одним из самых ярких шедевров древнего искусства…

Всего в Аджанте 29 пещер, расположившихся по отлогам U-образного ущелья. Раньше здесь жили буддийские монахи, были храмы и монастыри. Пещеры украшали великолепные скульптуры, но основное сокровище Аджанты — не они, а бесценные фрески, покрывающие стены и своды грандиозного святилища.

Колониальные чиновники тут же донесли до своего начальства информацию о находке офицеров, но Британская империя не сразу поняла, обладателем какого сокровища она оказалась. В течение последовавших после той исторической охоты на тигров 25 лет на Аджанту обратили внимание лишь несколько ученых и небольшие группы путешественников, любителей индийской старины. В 1843 году в Аджанте побывал выдающийся английский историк Джеймс Фергюссон. Он был потрясен красотой фресок, ничего подобного он никогда раньше не видел! Вернувшись в Англию, Фергюссон делает большой доклад на заседании Восточно-Индийской компании. С присущим ему пафосом и страстью он говорит о том, что необходимо срочно предпринимать меры по сохранению пещер, причем их следует охранять как от природных воздействий, так и от людей, праздных любителей сувениров. Сэр Джеймс негодует — в пещеры могут зайти все, кому не лень, и после таких визитов состояние фресок резко ухудшается! В результате принято решение — компания посылает в Аджанту капитана Роберта Гилла, который тогда служил в Мадрасе. Он — художник, и ему приказано сделать копии как можно большего количества фресок.

Гилл приехал в Аджанту в 1844 году. Найдя жилье в деревне, он тут же отправляется в пещеры. Как и Фергюссон, он восхищен творением древних мастеров. С увлечением начинает Гилл изучать и перерисовывать фрески. Делал он это так — копировал сначала росписи на прозрачную ткань, а потом прорисовывал и раскрашивал полученные рисунки. Гилл просто заболевает Аджантой. Он почти не появляется в своем бунгало, проводя дни и ночи в пещерах. Он не может ни на минуту оставить этих пышногрудых красавиц и гордых героев, эти роскошные цветы и деревья, этот мир, полный красоты и гармонии.

Молодой Гилл — полностью под властью искусства индийских художников. Жизнь их персонажей влияет на его собственную, он даже влюбляется в прекрасную индианку и женится на ней — ведь она словно сошла с фресок древних мастеров! Жена готовит ему еду, стирает одежду, а еще по вечерам в свете костра танцует для него танцы своей родины, и в чувственных движениях ее пышного и изящного тела, в пленительных движении рук, поворотах головы он вновь и вновь видит образы Аджанты…

У местных жителей было свое отношение к пещерам. Как-то они поведали Гиллу легенду об Аджанте. Однажды Индра, царь богов, позволил своему другу, тоже, конечно же, богу, организовать пирушку на Земле. Но с одним условием — вернуться на небеса компания должна была до рассвета. Однако боги и богини, их подружки, так славно веселились, что забыли обо всем и не услышали крика петуха, возвещавшего о наступлении утра. В качестве наказания суровый Индра оставил их всех навечно на Земле — на стенах Аджанты. Вот и замерли они там навсегда — неподвижные, но сохранившие божественную сущность, готовые на месть всем тем, кто осмелится осквернить или перерисовать их изображения.

Похоже, тень проклятия богов пала и на Роберта Гилла.

Сначала он тяжело заболел дизентерией, нередкой в этих жарких и малознакомых с санитарией краях. Потом сломал ногу и долго не мог прийти в себя. Вокруг шла жизнь, менялись правители и губернаторы, поднимались восстания, которые усмиряла жестокая колониальная власть, а Гилл продолжал самое важное дело своей жизни — перерисовывал фрески и отправлял рисунки в Лондон через Бомбей. Эта титаническая работа длилась почти 20 лет. Наконец в 1866 году, когда все основные фрески были скопированы, рисунки Гилла подготовили в Лондоне для выставки. Тут-то и случилось несчастье — дом, в котором хранились картины, сгорел почти полностью, уцелели лишь три полотна.

Известие о пожаре просто убило художника. Все, ради чего он жил, его бессонные ночи, его радость и мука — все погибло! Но он, человек мужественный и стойкий, находит в себе силы — и начинает все заново. В последующие пять лет Гилл вновь и вновь приходит в пещеры, копирует фрески, но — силы уже не те. В 1871 году Роберт Гилл умер. Художника похоронили рядом с его любимыми пещерами, которым он посвятил свою жизнь.

А в начале 1870-х годов в Аджанту снова приехали художники — из Бомбейской школы искусств. Они провели здесь четыре года, делая новые копии фресок, причем некоторые копии были довольно большие — до 1,5 метра высотой и 2 метров шириной. Картины опять посылают в Лондон. Там они хранятся в пристройке музея Виктории и Альберта. И снова индийские боги напоминают о себе — вновь пожар, и в огне из всех ценностей, хранившихся в здании, сгорают только копии фресок Аджанты!

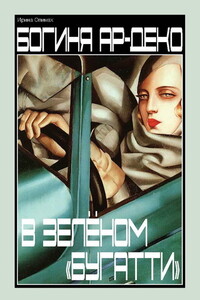

«Я всегда одеваюсь, как автомобиль, а автомобиль — как я», — говорила Тамара Лемпицки… Она умела жить: ставила перед собой цели, порой весьма амбициозные, и твердо шла к ним. Хотела стать известной художницей, и стала ею, пожелала оказаться героиней светской хроники — и это у нее получилось. Хотела любить и быть любимой — и это тоже ей удалось…

Наталью Нордман даже в юные годы трудно было назвать красавицей. Казалось бы, ничто в ее облике не могло привлечь тонкого ценителя женских прелестей. «Уж подлинно, ни рожи, ни кожи», — писал о ней Владимир Стасов. Но на картинах своего мужа, великого русского художника Ильи Репина, она становилась прекрасной — сексуальной, тонкой, влекущей…

Весной 1880 года все в Петербурге только и говорили о новой картине Архипа Куинджи. Любители живописи его уже хорошо знали, но ходили слухи, что это его полотно — действительно нечто необыкновенное. Друзья, да и просто знакомые художника изо всех сил старались попасть в его мастерскую и хотя бы одним глазком взглянуть на новое творение мастера. Среди них были И. Тургенев, Я. Полонский, Д. Менделеев, И. Крамской и даже сам великий князь Константин Константинович, который пришел от картины в такой восторг, что тут же купил ее — за весьма немалые деньги! А ведь это был тонкий, умный человек, прекрасно знавший и чувствовавший искусство.

Клода Моне, одного из вождей импрессионизма, называли «Рафаэлем воды», «первооткрывателем цвета». Сегодня он — признанный гений, его картины украшают лучшие музеи мира, они стоят баснословных денег на аукционах. Но сам он всегда был к себе невероятно требователен, и однажды, будучи уже признанным мэтром, уничтожил более тридцати своих полотен…

Марокканский цикл — одна из самых ярких страниц в творчестве замечательной русской художницы Зинаиды Серебряковой. Буйство красок, радость бытия, пряные запахи, растворенные в жарком африканском воздухе. И героини этой восточной сказки — прекрасные, полные неги и покоя «ню»…

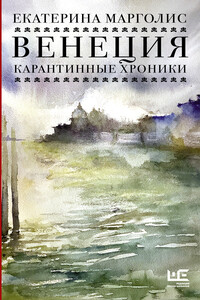

Екатерина Марголис – художник, писатель, преподаватель живописи, участник персональных и коллективных выставок в Европе, США и России. Родилась в 1973 году в Москве. Живет и работает в Венеции. В основу этой книги легли заметки и акварели автора, появившиеся во время необычной весны-2020 – эпохальной для всего мира и в особенности для Италии.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«Фотография – это ложь. Подумайте сами: фотографы создают двухмерные, зачастую напрочь лишенные цвета изображения и надеются, что все поверят, будто всё так и было на самом деле. Удивительнее всего то, что люди клюют на это с необычайной легкостью, словно желая быть обманутыми. Более того, они упорно верят, что сфотографировать можно только то, что на самом деле находится перед глазами. Зритель – ленивый эгоцентрист, не желающий тратить ни одной лишней секунды на то, что ему кажется неинтересным и недостаточно простым для понимания.

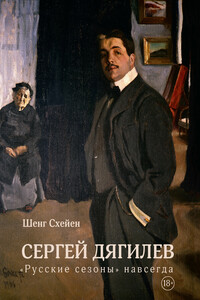

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.