Живописные истории - [2]

Но триумф Саутуолы был недолог — всего несколько месяцев. А потом в Лиссабоне открылся съезд археологов, и почтенные мужи, заслуженные профессора и члены европейских академий сочли своим долгом осмеять Саутуолу, этого никому ранее не известного любителя археологических изысканий. Да что он там мог найти, этот неуч? — вопрошали светила науки. Во главе с французом Мортилье ученое сообщество набросилось на несчастного дона Марселино, обвинив его в шарлатанстве. Ну скажите, как можно было поверить, что эти совершенные изображения животных — дело рук первобытного дикаря! Один за другим выступали самые известные авторитеты в истории и археологии того времени — немец Вирхов, француз Картальяк, англичанин Леббок, швед Мантелиус. Все они утверждали, что живописи Альтамиры не более двадцати лет. А тут еще кто-то проведал, что в усадьбе Саутуолы гостил талантливый, но чудаковатый художник, этакий непризнанный гений. Ну конечно же, все ясно — он и нарисовал альтамирских быков и лошадей, и вся эта история — всего лишь шутка скучающего, не обремененного заботами провинциального богача.

Итак, Саутуолу публично обвинили в фальсификации. И даже поверивший ему поначалу Вилланова отступился от него. При этом ни одному из приехавших в Лиссабон ученых даже не пришло в голову поехать в Испанию, в провинцию Сантандр, и своими глазами посмотреть на «фальшивки». А потом и вообще стали говорить, что Саутуола безумен.

Гордый идальго был оскорблен до глубины души. Археология давно стала главным делом его жизни, более того, он, пожалуй, уже знал о первобытном человеке не меньше, чем его уважаемые оппоненты. И прекрасно осознавал, сколь важное открытие посчастливилось ему сделать. Но как убедить в этом других?

Он написал книгу, и иллюстрировали его текст рисунки первобытных художников. Он верил, что наступит день, и истина победит, ему поверят… Однако дожить до этого ему не удалось. Марселино де Саутуола умер в 1888 году, забытый учеными и сохранивший уважение лишь своих близких.

Еще при жизни Саутуолы во Франции стали находить памятники палеонтологического искусства, и среди них — пещерные росписи. Правда, во весь голос об этих находках историки пока говорить не решались — еще была памятна история с Саутуолой. Но вот однажды к профессору Тулузского университета Эмилю Картальяку, одному из самых ярых противников Саутуолы, зашел молодой археолог Анри Брейль. Он пригласил профессора посмотреть только что обнаруженные пещеры Фон де Гом и Комбарель. Было совершенно очевидно, что в пещеры эти никто не заходил на протяжении многих тысячелетий — вход в них был прочно завален известковыми валунами, образовавшимися после разрушения горных пород. Но когда ученые все-таки проникли в глубь пещер, они с восторгом обнаружили наскальную живопись, очень похожую на ту, о которой когда-то рассказывал Саутуола. Потрясенный Картальяк вместе со своим молодым коллегой тут же отправились в Альтамиру.

Там их встретила дочь Саутуолы Мария, та самая Мария, которая, по сути, и открыла росписи Альтамиры. Она всегда верила, что ученые когда-нибудь поймут, как незаслуженно оскорбили ее отца, справедливость восторжествует, и доброе имя Марселино де Саутуолы будет восстановлено. И этот день настал. Вход в пещеру закрывала прочная дверь. И вот Мария повела гостей туда, куда она так часто ходила — сначала с отцом, а потом, когда его не стало, одна. Наконец Картальяк увидел быков Альтамиры. И тогда со словами «Не он, а я был безумцем» профессор склонился перед Марией Саутуола и поцеловал ей руку. Вскоре вышла его статья, которая называлась «Меа culpa» («Покаяние»). Но случилось это лишь в 1902 году, спустя почти пятнадцать лет после смерти Саутуолы.

С тех пор только в Европе было обнаружено более трехсот подобных пещер. Их находили во Франции, Италии, Германии, Алжире, в Сибири, на горном плато Тассили в Сахаре. В 1991 году Анри Шове обнаружил под водой затопленную пещеру, где в свободном от воды пространстве обнаружил уникальные рисунки первобытного художника. В 1994 году Жан-Мари Шове открыл памятник первобытного творчества на юго-востоке Франции (эта пещера получила его имя — Шове), а в 2003 году палеолитические изображения были обнаружены в Англии. И наверняка еще много удивительного ждет археологов. Но росписи Альтамиры были первыми, да еще какими! Недаром пещеру называют первобытной Сикстинской капеллой.

Длина пещеры вместе с залами составляет около 280 метров. Росписи выполнены черной и желтой краской, есть тут и прочерченные заостренной иглой изображения. Пещеру условно делят на три чести: первая, со знаменитым так называемым Большим плафоном, располагается в 25 метрах слева от входа. Центральная часть состоит из длинной галереи с несколькими боковыми ответвлениями. Тут стены украшают целые стада бизонов и лошадей. Третья часть — коридор длиной около 50 метров. По его стенам также скачут олени, лошади и бизоны. Есть тут и несколько фигур, напоминающих человеческие силуэты.

Но самые значительные изображения в Альтамире — на Большом плафоне, на потолке в первой части пещеры. Древний художник пользовался лишь углем и охрой, но благодаря своему мастерству добился потрясающего эффекта — кажется, что у него в руках была богатая палитра. В центре потолка — изображения 15 бизонов в разных позах, а позади самого крупного стоят лошади и козлы. Есть тут и кабан. Точно, выпукло, живо передает художник пластику животных, напряжение мышц. И кажется, вот-вот эти сильные, красивые, полные жизни животные покинут стены пещеры и поскачут по полям, сметая все на своем пути. Мастерству древнего художника может позавидовать и современный анималист! Вот знаменитый альтамирский бизон, ставший символом древнего искусства, — мощная фигура, красивая, поистине совершенная в своих пропорциях, тяжелый взгляд — кажется, он вот-вот бросится на врага, посмевшего потревожить его покой.

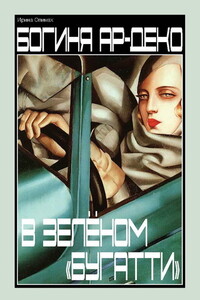

«Я всегда одеваюсь, как автомобиль, а автомобиль — как я», — говорила Тамара Лемпицки… Она умела жить: ставила перед собой цели, порой весьма амбициозные, и твердо шла к ним. Хотела стать известной художницей, и стала ею, пожелала оказаться героиней светской хроники — и это у нее получилось. Хотела любить и быть любимой — и это тоже ей удалось…

Наталью Нордман даже в юные годы трудно было назвать красавицей. Казалось бы, ничто в ее облике не могло привлечь тонкого ценителя женских прелестей. «Уж подлинно, ни рожи, ни кожи», — писал о ней Владимир Стасов. Но на картинах своего мужа, великого русского художника Ильи Репина, она становилась прекрасной — сексуальной, тонкой, влекущей…

Весной 1880 года все в Петербурге только и говорили о новой картине Архипа Куинджи. Любители живописи его уже хорошо знали, но ходили слухи, что это его полотно — действительно нечто необыкновенное. Друзья, да и просто знакомые художника изо всех сил старались попасть в его мастерскую и хотя бы одним глазком взглянуть на новое творение мастера. Среди них были И. Тургенев, Я. Полонский, Д. Менделеев, И. Крамской и даже сам великий князь Константин Константинович, который пришел от картины в такой восторг, что тут же купил ее — за весьма немалые деньги! А ведь это был тонкий, умный человек, прекрасно знавший и чувствовавший искусство.

Клода Моне, одного из вождей импрессионизма, называли «Рафаэлем воды», «первооткрывателем цвета». Сегодня он — признанный гений, его картины украшают лучшие музеи мира, они стоят баснословных денег на аукционах. Но сам он всегда был к себе невероятно требователен, и однажды, будучи уже признанным мэтром, уничтожил более тридцати своих полотен…

Марокканский цикл — одна из самых ярких страниц в творчестве замечательной русской художницы Зинаиды Серебряковой. Буйство красок, радость бытия, пряные запахи, растворенные в жарком африканском воздухе. И героини этой восточной сказки — прекрасные, полные неги и покоя «ню»…

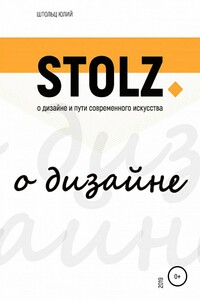

Данная книга создана в помощь людям, у которых возникает необъятный интерес. Интерес, связанный с вопросом дизайна и искусства. Как дизайнер или художник становится тем или иным представителем своей профессии? Есть ли что-либо общее в пути искусства и дизайна, возможно ли нам его повторить? Какой жизненный путь он проходит? В книге вы познакомитесь с известными дизайнерами и их работами: Дитерс Рамс, Джонатан Айв, Фернандо Гутьеррес, Фуми Шибата, Артемий Лебедев и другими.

Первая в России книга о патафизике – аномальной научной дисциплине и феномене, находящемся у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, таких как абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и др. Само слово было изобретено школьниками из Ренна и чаще всего ассоциируется с одим из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри (1873–1907). В книге английского писателя, исследователя и композитора рассматриваются основные принципы, символика и предмет патафизики, а также даётся широкий взгляд на развитие патафизических идей в трудах и в жизни А.

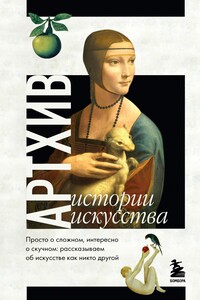

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

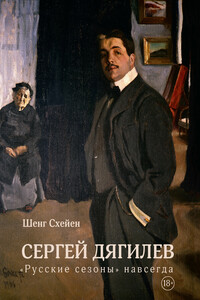

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

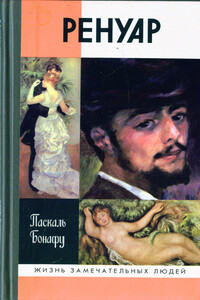

За шесть десятилетий творческой жизни Пьер Огюст Ренуар, один из родоначальников импрессионизма, создал около шести тысяч произведений — по сотне в год, при этом его картины безошибочно узнаваемы по исходящему от них ощущению счастья и гармонии. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара единственным великим художником, не написавшим ни одной печальной картины. Его полотна отразили ту радость, которую испытывал он сам при их создании. Его не привлекали героические и трагические сюжеты, он любил людей, свет и природу, писал танцующих и веселящихся горожан и селян, красивые пейзажи и цветы, очаровательных детей и молодых, полных жизни женщин.Соотечественник Ренуара историк искусств Паскаль Бонафу рассказывает о его непростых отношениях с коллегами, продавцами картин и чиновниками, о его живописных приемах и цветовых предпочтениях, раскрывает секрет, почему художник не считал себя гением и как ухитрялся в старости, почти не владея руками и будучи прикован к инвалидному креслу, писать картины на пленэре и создавать скульптуры.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.