Жданов - [6]

Построенный в византийском стиле собор был самым крупным зданием в Мариуполе. Находился он в центре этого уездного города обширной Екатеринославской губернии. В его стенах специально сохранили два английских ядра — следы обстрела города англо-французской эскадрой в 1855 году во время Крымской войны. Три придела огромного собора, строившегося 40 лет, могли вместить пять тысяч человек одновременно, каждого шестого горожанина. Большинство из них жило в типичных для Приазовья хатках, камышовые или черепичные крыши которых разнообразили пейзажи рабочих слободок у порта и строящихся металлургических заводов.

В те годы этот уездный город по количеству иностранных консульств уступал только Санкт-Петербургу — бурно развивавшаяся в Российской империи современная промышленность большей частью принадлежала иностранному капиталу, а Мариуполь был не только одним из крупнейших центров металлургии, но и основным торговым портом для обширного промышленного района с заводами и шахтами Донбасса.

В год рождения нашего героя в Мариуполе как раз завершалось строительство крупнейших на юге России металлургических заводов. Один из них строился инженерами из США и принадлежал Никополь-Мариупольскому горному и металлургическому обществу, контролировавшемуся французским и американским капиталом. Впрочем, по слухам, свой финансовый интерес в этом предприятии имел и всесильный тогда министр финансов Российской империи граф Витте. Второй строящийся в Мариуполе металлургический гигант принадлежал бельгийцам.

На следующий год после рождения главного героя нашей книги городская дума Мариуполя примет решение создать на Александровской площади сквер, сохранившийся до наших дней (ныне это парк на Театральной площади). Конечно, в далёком 1896 году никто в семье инспектора местных училищ не мог и предположить, что спустя полвека здесь появится памятник их новорождённому сыну, а старинный город на берегу Азовского моря будет 40 лет носить его имя…

Пока же единственный в семье мальчик рос в южном городе у моря, в окружении любящих родителей и старших сестёр. Только вот у его отца, похоже, опять не заладилось с начальством. Летом 1899 года Александра Жданова перевели из губернского города в село Преслав Бердянского уезда Таврической губернии директором учительской семинарии. Выражаясь современным языком, это было педагогическое училище, готовившее учителей для начальных школ. И вот новый директор стоит перед безукоризненно выровненной шеренгой замерших семинаристов. До него тут директорствовал отставной генерал Уваров, внедрявший среди будущих учителей церемониальную шагистику, строевые песни и умение выстаивать многочасовые всенощные бдения по стойке «смирно». Теперь же перед учениками предстал человек среднего роста, крепкий, с короткой шеей и большой головой, одетый не во фрак или вицмундир, а в простую синюю косоворотку, перетянутую шерстяным пояском.

Современники оставили нам описание облика нового директора и его первый разговор с учениками:

«Выступил вперёд правофланговый — руки по швам, ест глазами начальство, выкрикнул зычным голосом:

— Ваше Превосходительство, разрешите съездить в Ногайск, галоши купить.

— Во-первых, я не "Ваше Превосходительство", а Александр Алексеевич — так и прошу меня впредь называть. Во-вторых, я вам не разрешаю ехать в Ногайск, а галоши, — усмехнулся новый директор, — вы поручите купить Николаю (служителю семинарии. — А. В.)».

Отказано было и ещё двум, пытавшимся прикрыть желание погулять надуманными причинами. «Четвёртым, — вспоминал в 1935 году бывший семинарист А.И. Волков, — выступил наш вольнодумец Ольховский. Он откровенно заявил, что хочет немного развлечься. И вот ему-то Александр Алексеевич разрешил поездку с условием возвратиться к определённому часу. Это сбило нас с давно освоенных позиций — изворачиваться перед начальством кто как может. Мы увидели, что этого директора не проведёшь…»>{14}

Александр Жданов проработал в Преславе, выросшем из болгарской колонии в многонациональной Новороссии, чуть больше года. Современники утверждают, что и за этот малый срок он успел «коренным образом перестроить преподавание и воспитательную работу в семинарии»>{15}. Открыл семинаристам доступ ко всему фонду семинаристской и своей личной библиотек — до него выдавались только книги, положенные по программе. Активно поощрял самодеятельное творчество — ставили пьесы Фонвизина, Гоголя, Островского, организовывали музыкальные вечера. Улучшился быт воспитанников, уже привыкших к унизительному шпионству за ними, обыскам, картёжничеству, пьянству. «Лучшие воспитанники семинарии, — рассказывала позднее Татьяна Жданова, — часто посещали отца на нашей квартире, отец давал им книги из своей библиотеки, рекомендовал им читать сочинения Чернышевского, Белинского, Герцена, Добролюбова, Писарева, Ушинского и ряд других книг, по которым потом проводил беседы с воспитанниками»>{16}.

«Этими новшествами и вольностями, — вспоминал ученик Жданова А.И. Волков, — были недовольны "благонамеренные" преподаватели семинарии, но до поры до времени молчали. Молчание было нарушено ими, когда Александр Алексеевич настоял на приёме в семинарию среди учебного года рабочего из Донбасса Григория Кармазина, 23-летнего неблагонадёжного матроса Петрова и ещё троих, уволенных за бунт из Ново-Бугской учительской семинарии — Прохора Дейнегу, Вольнянского и Пикулю. С появлением этих лиц в семинарии началось систематическое разложение религиозно-нравственных устоев. Семинаристы стали регулярно снабжаться прокламациями из Донбасса (через Кармазина), были организованы кружки — литературный, вольнодумцев и безбожников. Преподаватели сумели выявить организаторов этих кружков, а также установить действительного вдохновителя их — самого Александра Алексеевича. Сразу же поп Василий Алфёров и преподаватель Божко сфабриковали на него донос попечителю Одесского учебного округа… Скоро мы узнали, что Александра Алексеевича переводят от нас куда-то на север, но прожил он в Преславе до августа 1900 года»

Авторы этой книги в большинстве своем страшно далеки от профессиональной журналистики. Это рядовые и лейтенанты, авантюристы и боевики, случайные попутчики и зэки — свидетели, участники, соучастники, герои и жертвы войны в Чечне. Бои в горах и разговоры в купе, беседы на нарах и в зинданах, стычки на дорогах и рынках, в лесах и городах. Непрофессиональная, неприкрашенная, окопная правда…Книга охватывает весь период и всю географию чеченской войны — от новогоднего штурма Грозного в 1995-м до боев с ваххабитским подпольем в Дагестане летом 2007-го.

Чем «опиумные войны» англичан в Поднебесной были похожи на Крымскую войну? Почему русские без единого выстрела вернулись на потерянный Амур и отчего за Приморье пришлось сражаться не с китайцами, а с Англией? Зачем русские гвардейцы учили маньчжурских солдат и почему китайские «казаки» Синьцзяна съели русских пленных? Как Китай влиял на постройку Транссиба и Владивостокской крепости? Зачем Россия помогла Пекину вернуть центр Азии и сколько могла стоить большая русско-китайская война? На эти и многие другие вопросы ответит книга «Деревянные пушки Китая» – о том, как военная история XIX века повлияла и до сих пор влияет на русско-китайские отношения…

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

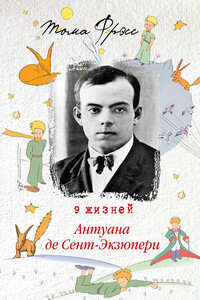

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.