Заплыв на чугунных ломах. Партийная критика «Мировой революции-2» - [2]

М. Васильева, похоже, раздражает само слово «герилья», так как «правильные» французские троцкисты (Глюкштейн, например) о ней не говорят. Он не понимает, почему вообще я использую именно это слово. А потому, что выгода позиции партизанского отряда (или подполья) – в непрозрачности для противника, непрозрачности, которая позволяет революционерам (более слабой стороне) использовать фактор внезапности. Внезапность же – огромное преимущество в бою. То есть я говорю – и уже давно[5] – о зонах автономии. Поскольку троцкисты «первого мира», позицию которых и озвучивает М. Васильев, заняты реформистской работой, их не беспокоит, что их деятельность целиком прозрачна для буржуазных спецслужб. Они же ничего противозаконного не делают. То есть безопасны для капитализма. Но поскольку, будучи реформистами, они почему-то себя именуют «революционерами», их, конечно, очень раздражает, когда кто-то указывает им на их реформизм.

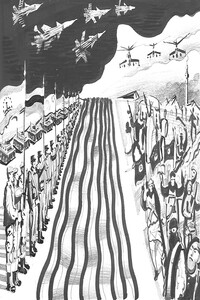

Вот и М. Васильев в раздражении пытается всех убедить в том, что если я написал «стратегия мировой революции как мировой партизанской войны», стало быть, я думаю, что все должны бегать в джунглях с автоматами. Что за глупость! В материале четко сказано, что речь идет о создании зон автономии (в идеале – выпадении из капиталистического мира стран революционной суперэтатистской диктатуры, устанавливающих между собой горизонтальные контакты), зон, которые могут нарушить пути снабжения и пути сообщения мирового капитализма и отсечь метрополии от источников сырья (планетарных «баз снабжения» империализма). Это – именно партизанская стратегия, никакая другая, так как стратегия большой войны («герры», а не «герильи») совершенно иная: это стратегия фронтальных столкновений, массированного разрушения хинтерланда противника (с воздуха, например) и, наконец, захват территории врага.

Я поражен, что троцкист М. Васильев занимается восхвалением провалившихся анархистских революционных экспериментов – Парижской Коммуны и «коммун Арагона». Какое позорище устроили анархисты из Парижской Коммуны и сколько жизней это стоило парижским рабочим – об этом я написал в статье «Мать беспорядка»[6]. О тоталитарно-уголовно-паразитическом опыте «коммун Арагона» советую почитать большую подробную работу Кивы Майданика «Испанский анархо-синдикализм в первый период национально-революционный войны 1936–1939 гг.»[7].

М. Васильев находит у меня то, чего у меня нет: а именно, что революционные суперэтатистские государства «сами по себе» (как он написал) «станут зонами социально-экономических и культурных антикапиталистических экспериментов». Где это я писал «сами по себе»? Не сами по себе – а в результате сознательной целенаправленной политики революционного руководства и революционных масс! На основе изучения негативного опыта Октябрьской и других суперэтатистских (этатистских) революций – и беспощадного уничтожения малейших ростков термидорианского перерождения. И никакого «диалектического» скачка (как это мне приписывает М. Васильев) от суперэтатизма (этатизма-III, этатизма индустриального способа производства) к социализму (коммунизму) – а только этот строй может быть безгосударственным – я не предполагаю. Никакого социализма не может быть до тех пор, пока капитализм и индустриальный способ производства не будут ликвидированы во всем мире. Это надо сказать прямо – и не рассказывать сталинистских сказок о «социализме в одной, отдельно взятой стране» и «земном рае и росте благосостояния». Поэтому и социализм – дело отдаленного, постиндустриального будущего, а дело победившего революционного суперэтатизма (этатизма-III) – это заложить материальные, культурные и психологические основы для будущей социалистической революции. В какой форме произойдет эта революция (революция против суперэтатизма, этатизма-III) – я не знаю, и не мое дело знать. Сама общественная практика выяснит это – и случится это много позже нашей с М. Васильевым смерти (если, конечно, левые догматики – в том числе троцкисты – своим догматизмом не сделают всё возможное для того, чтобы максимально помешать совершению антибуржуазных революций, – и дело дойдет до исчерпания капитализмом природных запасов планеты; а на разграбленной планете, конечно, никакого коммунизма – кроме разве что казарменного – быть не может).

М. Васильев, выступая в защиту буржуазной академической науки, пишет: «Безусловно, ни научные конференции, ни военные действия партизан сами по себе социальных революций не порождают». А вот и нет. Научные конференции – да, не порождают. А вот «военные действия партизан» явились стартом социальных революций в Югославии, Албании, Китае, Алжире, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Анголе, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и совсем недавно, у нас на глазах, в Непале. Стыдно этого не знать. Не все из этих революций оказались завершенными, не все в конечном итоге удачными. Но это –

Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступлениям: (сб. статей) / сост.: А. Верховский. — М.: Центр «Сова», 2005. — 256 с. (Научное издание)Предлагаемый вниманию читателей сборник статей посвящен таким актуальным проблемам, как рост национализма, преступления на почве ненависти, противодействие этим явлениям со стороны государства и общества.В первой части сборника подводятся итоги мониторинга противоправной деятельности национал–радикалов и санкций за эти действия со стороны правоохранительных органов; анализируется эффективность существующего законодательства и предлагаются пути его реформирования.Статьи второй части сборника посвящены различным идеологическим и организационным аспектам развития современного русского национализма — от маргинальных групп до известных идеологов и крупных организаций.Сборник составлен и выпущен при поддержке «Национального фонда за демократию».

Лекция из цикла "Общественная мысль XX века: практически ценное для политического радикала наших дней", прочитанного в Свободном университете им. С. Курёхина в 1996-1997 годах.

Опубликовано в журнале «Новая модель», 2003, № 2 под названием «Много фашизмов. Весьма нехороших, но разных».

Перед вами новая книга Александра Тарасова, которую можно назвать очередным бестселлером после нашумевших книг «Психология лжи», «Узнать лжеца! Как распознать обман. 12 практических советов». «Психология лжи в бизнесе: Дурная бесконечность», «Ложь в политике, или Желтый логарифм», «Феноменология информационной безопасности организации».Ложь — один из самых удивительных феноменов человеческого общения. Но как распознать ложь, обман? По каким признакам? Сделать это сложно, но можно.Александр Тарасов отвечает на интересные для каждого человека вопросы: что заложено природой в психику человека такого, что позволяет и помогает ему обманывать других людей? Существуют ли психологические предпосылки для развития у человека установки на ложь? Очень важно понимать, что за ложью стоит личность со всем комплексом ее мыслей, чувств, желаний, ценностей.Точно поняв лжеца, правильно оценив последствия его обмана и степень его раскаяния мы, возможно, смягчим свой приговор ему.

Опубликовано в журнале: «Марксизм и современность» (Киев), 1998, № 1; в сокращении под заголовком «Миф о “фашистской России”» – в «Новой ежедневной газете», 17.08.1994.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.