Записки русского интеллигента - [5]

28 сентября 1918 года В. Д. Зёрнов был избран ректором Саратовского университета. Его ректорство выпало на исключительно тяжёлые в организационном и хозяйственном отношениях годы, проходило в обстановке братоубийственной гражданской войны и полной дестабилизации социально-правовых механизмов, под постоянным нажимом местной администрации, слепо исполнявшей любые распоряжения и предписания новой власти. И только благодаря редкому умению искать и находить приемлемые для всех решения с ролью «первого революционного ректора», на долю которого выпала «ответственная и благодарная задача – преобразовать высшее учебное заведение с одним факультетом в полный университет», Владимир Дмитриевич, по признанию его сослуживцев, «справился с исключительным тактом и успехом, подобрав квалифицированный состав профессоров и преподавателей, наладив учебную и научную работу и организовав сложное хозяйство в тяжёлые годы послевоенной разрухи. Благодаря усилиям Владимира Дмитриевича новый Саратовский университет быстро занял видное место среди высших учебных заведений молодой Советской Республики»{28}.

Вот как вспоминал о том времени сам В. Д. Зёрнов: «Несмотря на очень большие хозяйственные затруднения и сложные взаимоотношения с администрацией, мне удалось без всяких компромиссов довольно благополучно вести университетский корабль, охраняя его независимость, с одной стороны, и не впадая в особые конфликты с общей администрацией, с другой.

[…] За 1919–1920 годы произошли большие изменения в жизни университета: в состав Правления и Совета вошли представители студенческих и городских организаций. Все это совершалось довольно болезненно, но мне удалось провести эти революционные новшества без скандалов и удерживать руководящую роль за основным Советом и Правлением, состоящим из профессоров.

С городскими и губернскими властями – горисполкомом, губисполкомом – отношения были корректные, как между союзными великими державами, а с губоно, пожалуй, даже дружественные…»{29}.

Неожиданную черту в деятельности В. Д. Зёрнова на посту профессора и ректора Саратовского университета подвёл нелепый и трагический случай – арест учёного Саратовской губчека 9 марта 1921 года по подозрению «в контрреволюционной пропаганде». При обыске, проведённом в его квартире 8 марта, «каких-либо документов в качестве вещественных доказательств не изымалось»{30}, тем не менее он был взят под стражу и отконвоирован в губернскую тюрьму № 3, где к тому времени находилось уже немало представителей саратовской интеллигенции. Скоро выяснилась и непосредственная причина ареста. Ею оказалась лекция на тему «Рассеяние энергии и разумное начало в мироздании», с которой «в период с декабря 1920 по март 1921 года Зёрнов В. Д. „по приглашению коллектива верующих кафедрального собора“ трижды выступал перед прихожанами…»{31}.

Вспоминая об этих выступлениях и характеризуя содержание самих лекций, Владимир Дмитриевич писал: «Говорил я прежде всего о том, что наука и вера – две вещи совершенно различные и что естественно-историческая наука не занимается доказательствами бытия Божия, но и не отрицает разумного начала мира. Говорил также о том, что можно вечное бытие мира рассматривать как результат промысла Божия, что многие великие учёные естествоиспытатели были искренно верующими людьми. А закончил я такой мыслью: верующий имеет преимущество перед неверующим – ему легче жить, легче и умирать»{32}. Однако, как верно подметил работавший в те годы в Саратовском университете преподавателем английского языка А. В. Бабин, «это утверждение было опасно для Советской Республики, и лекторы были брошены в тюрьму»{33}.

Важно заметить, что В. Д. Зёрнов никогда и ни при каких обстоятельствах не скрывал своего положительного отношения к вере и религии. Не отказался он от своих убеждений и после ареста. На допросе 31 марта 1921 года Владимир Дмитриевич открыто заявил следователю: «Религию препятствием к осуществлению коммунизма не считаю, в том лишь случае, если её понимать правильно, т. е. как усовершенствование личности. Религия связывает нравственность человека, а потому наука без религии будет однообразна и поведёт к падению нравственного облика человечества. Утверждаю, что мои лекции контрреволюционного характера не имели»{34}.

Неизвестно, чем закончилось бы для учёного и его товарищей по несчастью сидение в губернской тюрьме, если бы в Саратов для выяснения причин массовых арестов не прибыла из Москвы специальная комиссия во главе с П. Г. Смидовичем. Она, прежде всего, потребовала, чтобы местные органы либо предъявили арестованным конкретные обвинения, либо немедленно освободили их. Однако «саратовские власти, которые этот массовый арест осуществили», отреагировали на ультиматум весьма своеобразно. Без тени смущения они заявили, что «обвинений, достаточно обоснованных для возбуждения судебного дела, предъявить не могут, но и освобождать массу людей также не решаются, это-де произведёт „сенсацию“»{35}. Тогда председатель комиссии, властью данных ему полномочий, самолично распорядился часть узников освободить непосредственно в Саратове, других же, для определения их дальнейшей участи, препроводить в Москву в распоряжение ВЧК. В числе последних оказался и В. Д. Зёрнов.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

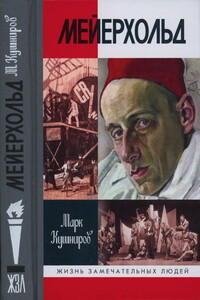

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.