Записки русского интеллигента - [2]

Несмотря на разночинское происхождение Н. Е. Зёрнова (дед был священником в селе Зернилово Владимирской губернии, а отец, окончивший духовную семинарию и Московский университет, служил в иностранной коллегии Московского почтамта), его усердие и преданность делу российского просвещения были щедро вознаграждены – начиная с него самого все последующие представители рода Зёрновых вошли в разряд потомственных дворян.

С полным основанием можно было бы отнести к любому из членов большой династии Зёрновых слова Н. А. Любимова о Н. Е. Зёрнове: «Он любил университет, чтил его обычаи и […] всегда готов был принять участие во всяком заявлении в честь дорогого учреждения. Он имел патриотизм старого русского человека, тот патриотизм, благодаря которому в двенадцатом году русский народ отстоял свою землю…»{7}.

Заметный след в отечественной истории оставили представители рода Зёрновых и по линии матери Владимира Дмитриевича – Марии Егоровны, урождённой Машковцевой, дочери потомственного почётного гражданина города Вятки и действительного студента Императорского Московского университета. В 1844 году её отец, отставной штабс-ротмистр Чугуевского уланского полка Егор Петрович Машковцев, «в воздаяние ревностных его […] заслуг», как говорилось в специально выданной по этому случаю грамоте, был произведён по Высочайшему повелению «в вечные времена в честь и достоинство Нашей Империи, в Дворянство равнообретающемуся»{8}, передаваемое по наследству. Имя Е. П. Машковцева хорошо известно историкам русского освободительного движения. Не принимая активного личного участия в нём, он тем не менее дружил с одним из лидеров этого движения – А. И. Герценом, нередко оказывая ему содействие, особенно в период его вятской ссылки{9}.

В этой высоконравственной и культурной атмосфере рос и воспитывался В. Д. Зёрнов, из неё черпал он богатство души и радость дружеского общения. Судьба его распорядилась таким образом, что с раннего детства – сначала косвенно, присутствуя при разговорах старших, а позже, став студентом и преподавателем, вполне осознанно – он окунулся в самую гущу университетской жизни, что, безусловно, отразилось на всей его дальнейшей биографии: он навсегда избрал стезю учёного и педагога.

Окончив в 1897 году 5-ю московскую гимназию, Владимир Дмитриевич поступил на физико-математический факультет Московского университета, где и начал самостоятельные научные исследования. К этой поре относится возникновение крепкой дружбы студента Зёрнова и профессора физики П. Н. Лебедева. И хотя взаимоотношения между ними были далеко не безоблачными, Владимир Дмитриевич на всю жизнь сохранил самые тёплые чувства к своему первому наставнику и другу, а о своей работе в лаборатории Лебедева всегда говорил как о самых лучших годах в своей научно-творческой деятельности{10}.

Не вдруг и не сразу овладел В. Д. Зёрнов умением и навыками физика-экспериментатора. Сначала были и неудачи, и разочарования, о чём свидетельствует письмо Н. П. Кастерина П. Н. Лебедеву от 22 ноября 1901 года: «Зёрнов больше щёлкает на своих счётах; он отставил камертон подальше, на окно, и получил смещение maximum’a резонансной кривой и значительное расширение в нижней её части (максим[альная] амплитуда упала при этом незначительно). Было у него крупное недоразумение с вычислением логарифм[ического] декремента, т. к. он считал наблюдаемые им отклонения пропорциональными амплитуде и в этом предположении нашёл декременты, близкие к лейберговским…»{11}.

Нередко В. Д. Зёрнову, лично или через общих знакомых, приходилось выслушивать в свой адрес довольно нелицеприятные отзывы научного руководителя. Одно из таких откровений находим в письме П. Н. Лебедева Н. П. Кастерину от 14 января 1901 года. В нём, делясь своим первым впечатлением от работы начинающего исследователя, Пётр Николаевич писал: «С Зёрновым картина более грустная. Он интересуется процессом работы в лаборатории, но в какой лаборатории, над чем, для чего и как – об этом он не заботится: на то есть начальство! Цель работы он видит в том, чтобы поскорее устроить отсчёт, а потом множить и делить его по какой-нибудь данной формуле и получать цифру. Что такая цифра обозначает – он этим вопросом не мучается, а верит, что это есть “результат”. Я ему несколько раз зимой говорил, что диск Rayleigh’a связан с “квадратом”; он кивал мне в знак согласия, но у меня всё время оставалось сомнение, что мои слова до него не доходят»{12}.

Подобные эпизоды, хотя и вызывали у В. Д. Зёрнова чувство некоторой обиды, позже расценивались им не иначе, как большая и серьёзная школа исследовательского мастерства. В одном из писем к своей будущей жене Е. В. Власовой, он признавался: «Мне самому приходилось при начале самостоятельной работы в лаборатории испытывать ощущение, что почва уходит из-под ног, а помощи от моего профессора не всегда можно было получить – он сам занят, да и находит, что такие моменты имеют хорошее воспитательное значение. Кажется, это верно. По крайней мере, когда сам выпутаешься из затруднения, чувствуешь большое нравственное удовлетворение»

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

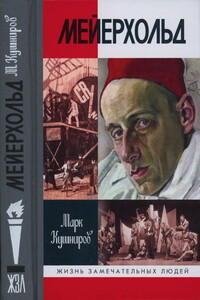

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.