Записки - [244]

9 июня 1817 года состоялся первый лицейский выпуск. Барон Корф говорит в тех же «Заметках» своих: «Я оставил Царское Село невступно семнадцати лет, с чином титулярного советника и с прегромким аттестатом, в котором только наполовину было правды». К этому можно прибавить, что он выпущен был шестым и через две недели после выпуска определен в департамент министерства юстиции на службу, сначала без места, а в декабре того же года перемещен в общую канцелярию министерства переводчиком.

После того в течение шести лет, до конца царствования Александра I, барон Корф состоял на службе по разным ведомствам: сначала в должности редакторского помощника, а потом редактором в комиссии составления законов; в 1823 году перешел из министерства юстиции в министерство финансов и состоял здесь чиновником особых поручений, а потом начальником отделения в департаменте разных податей и сборов; в течение 1825 года был назначен управляющим делами двух комитетов: одного высочайше учрежденного для приискания способов к улучшению состояния городов, и другого, высочайше учрежденного для уравнения сельских повинностей.

Все эти должности не давали ему средства выказать свои способности: до сих пор он ничем не отличался от остальной толпы мелких чиновников, и, можно сказать, терялся в ней.

Но с наступлением нового царствования все изменилось для барона Корфа: он поступил на службу при Сперанском, и этот столько примечательный государственный человек скоро отличил его между другими и приблизил к себе, а впоследствии положил основание всей дальнейшей государственной его карьеры.

Через месяц с небольшим после восшествия на престол императора Николая I комиссия законов, труды которой слишком долго не достигали своей цели, была преобразована во II отделение Собственной его величества канцелярии, и во главу ее был поставлен Сперанский. «Ему, для осуществления обширных его планов (создание Полного Собрания законов и свода законов) необходимы были, — говорит граф М. А. Корф в своей «Жизни графа Сперанского», — руки, а в комиссии законов их не оказывалось, потому что не только почти никто из ее чиновников ничего не делал, но немногие из них имели и способность что-нибудь делать. Сперанский принужден был начать с увольнения множества прежних чиновников; но, почти чуждый тогдашнему служебному миру, он заместил их, — не по близкой ему известности, не по какому-нибудь строгому испытанию, а почти наудачу, — несколькими профессорами, и частью молодыми людьми, окончившими курс наук в тогдашнем Царскосельском лицее и в университетах. Случайно набор новых работников вышел довольно счастливый». В числе этих молодых людей находился и барон М. А. Корф. Он был причислен ко II отделению по высочайшему повелению 4 апреля 1826 года со званием старшего чиновника и состоял в этой должности пять лет, занимая вместе с тем одно время и должность вице-директора департамента разных податей и сборов.

Эти пять лет могут быть названы истинными «учебными годами» в деле высшей государственной службы и юридического образования барона Корфа, и впоследствии в письмах к близким ему личностям (в том числе и ко мне) и в разговорах с ними он сам нередко так называл этот период своей жизни, а Сперанского — своим «учителем». Про это время вот что он рассказывает в «Жизни Сперанского»: «И собственным своим примером, и бдительным личным надзором, и щедрыми, истинно беспримерными наградами, в которых император Николай, вовсе на них не расточительный, за это дело никогда не отказывал, — Сперанский умел вдохнуть своим новобранцам необыкновенное одушевление. Работы, быв распределены по мере способностей и сведений каждого, закипели самою успешною деятельностью. Все работали много и усердно, но никто не «хлопотал», отстраняя всякий бюрократический формализм. Сперанский очень часто сам бывал в отделении и следил там за ходом и успехом занятий, а каждый вечер, в 7 часов, старшие редакторы поочередно являлись с своими тетрадями в его кабинет, и здесь, при номинальном начальнике 2-го отделения Балугьянском (эти совещания назывались «присутствием»), проходили с ним сперва исторические обозрения, потом догматическую часть (так, в домашней терминологии отделения, принято было тогда именовать «своды»), из которой ни одна строка во всех 15 томах не осталась без его личной проверки и, очень часто, переделки. Участники этих вечерних работ, или, лучше сказать, этих практических лекций, при которых, хотя они длились нередко заполночь, великий учитель до последней минуты сохранял свое полное внимание, никогда, конечно, их не забудут. Сколько каждый слышал тут метких наблюдений, остроумных замечаний, тонких выводов; какая была в этом, для молодых людей, школа высшей государственной науки и делового красноречия; какие развивались перед ними плодотворные идеи, общечеловеческие воззрения, и каким, наконец, все это было проникнуто живым участием и к делу, и к его сподвижникам!»

Без сомнения, барон Корф говорил тут всего более про то, что сам испытал, и рисовал здесь картину своих собственных занятий со Сперанским и отношений к нему.

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

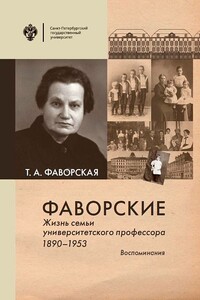

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Владимир Голяховский был преуспевающим хирургом в Советской России. В 1978 году, на вершине своей хирургической карьеры, уже немолодым человеком, он вместе с семьей уехал в Америку и начал жизнь заново.В отличие от большинства эмигрантов, не сумевших работать по специальности на своей новой родине, Владимир Голяховский и в Америке, как когда-то в СССР, прошел путь от простого врача до профессора американской клиники и заслуженного авторитета в области хирургии. Обо всем этом он поведал в своих двух книгах — «Русский доктор в Америке» и «Американский доктор из России», изданных в «Захарове».В третьей, завершающей, книге Владимир Голяховский как бы замыкает круг своих воспоминаний, увлекательно рассказывая о «жизни» медицины в Советском Союзе и о своей жизни в нем.

В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.

Первое издание на русском языке воспоминаний секретаря Наполеона Клода-Франсуа де Меневаля (Cloude-Francois de Meneval (1778–1850)) и камердинера Констана Вери (Constant Wairy (1778–1845)). Контаминацию текстов подготовил американский историк П. П. Джоунз, член Наполеоновского общества.

Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, — о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Ученый, писатель и общественный деятель Владимир Буковский провел в спецбольницах, тюрьмах и лагерях больше десяти лет.