Западный канон - [63]

Исключение из канона — достаточно простая операция в нашем гибнущем академическом мире, но в театральной сфере ее осуществить труднее, и Мольеру там угрожает не большая опасность, чем Шекспиру, так как театральная публика, в отличие от академической, всегда может проголосовать ногами. Поэтому у Мольера больше шансов «выжить» в Америке, чем у Монтеня, хотя Мольер следует за Монтенем в демонстрации неуловимости истины, чего не приветствуют идеалисты и идеологи, захватившие академические институты во имя социальной справедливости. Новые пуритане не примут ни Монтеня, ни Мольера, как не приняли тех старые; но в случае Мольера это вряд ли имеет значение. Возможно, ему удастся сохранить дух монтеневского скептицизма, когда нас несет к новой Теократической эпохе и столь немногим истина кажется хоть сколько-нибудь неуловимой, а сам Монтень, скорее всего, сгинет вместе с Фрейдом.

В комедиях Мольера, как и в эссе Монтеня, истина всегда неуловима, всегда относительна, за нее всегда воюют противостоящие друг другу люди, лагеря, школы. Насколько можно судить о сознании Мольера — оставим в стороне то обстоятельство, что он явно был несчастлив в личной жизни, — его крепкая вера в театр, похоже, обеспечила ему ту известную отстраненность, или безмятежность, которую мы рады видеть в Шекспире. В случае этих двух величайших драматургов мы ничего не знаем наверняка, и, наверное, так и надо. Высокий комизм, проявляющийся беспрепятственно (таков комизм у Мольера), безусловно, может вывести из равновесия и в конце концов даже привести в смятение. Всякий раз, когда я читаю Мольера или смотрю «Тартюфа» или «Мизантропа» в театре, я не могу не задуматься о своих собственных дурных качествах и ужасных свойствах моих врагов. У Мольера я сталкиваюсь с одержимыми; но, в отличие от мощных гротескных фигур Бена Джонсона, Мольеровы фанатики не карикатурны. Гений Мольера едва ли не уникальным образом проявился в том, что я называю «нормативным фарсом»: это практически оксюморон, но, кажется, небезосновательный.

По достопамятным словам Жака Гишарно, пьесы Мольера «показывают, что всякая жизнь — это роман, фарс, позор», и зритель «вынужден обманывать себя, чтобы в себе не усомниться». С верным задором он пошел дальше, сказав, что величайшие пьесы Мольера показывают, что душа есть «в сущности своей порок, которому сопутствует иллюзия свободы». Это, возможно, слишком сурово, так как в Мольере остается достаточно от Монтеня, чтобы дать нам почувствовать, что в душе есть что-то, не являющееся ни пороком, ни иллюзией свободы. Чем бы ни было это более приятное свойство, оно отличается от того, что описывает Монтень, главным образом тем, что ощущение «перехода», преобладающее в «Опытах», у Мольера замещено силой повторения. Монтень меняется, а персонажи Мольера этого не умеют. Они должны оставаться теми, кем были раньше. Монтень слышит себя, как слышат себя Гамлет и Яго; это то, чего Мольеровы главные герои не делают никогда.

По общему мнению, шедевры Мольера — это «Мизантроп», «Тартюф» и весьма неоднозначный «Дон Жуан, или Каменный гость», пьеса в прозе, а не в стихах, которую нелегко воспринимать как комедию, во всяком случае в наши дни. Я видел, как «Дон Жуана» играли так, как если бы Мольер всецело восхищался главным героем, — получилось неудачно, — и так, как если бы он полностью его осуждал: получилось опять же неудачно. «Мизантроп» и «Тартюф» — вещи менее спорные, хотя и достаточно сложные. Мы никогда не узнаем, принимал ли Шекспир «Гамлета» ближе к сердцу, чем прочие свои пьесы, хотя исследователи столетиями предполагали, что это так. Между мизантропом Альцестом и Мольером, который создал, направлял как режиссер и играл на сцене своего самого интересного персонажа, существует связь; но связь эта, какая ни есть, едва ли является тождеством. Где в «Мизантропе» истина? Что нам думать об Альцесте и какие чувства к нему питать? Неуловимость истины у Мольера — это отчасти следствие духовного воздействия Монтеня на Мольера, но в куда большей мере — продукт его собственного крайне самобытного душевного склада.

«Мизантроп» — это прежде всего потрясающе живая пьеса; Мольер, должно быть, находился во власти даймонической силы, когда ее писал. Всякий раз, когда я смотрю или перечитываю ее, я поражаюсь ее темпу и напору; от начала и до конца она представляет собою какое-то неистовое скерцо:

Ф и л и н т.

Что с вами наконец? Скажите, что такое?

А л ь ц е с т.

Оставьте вы меня, пожалуйста, в покое!

Ф и л и н т.

Что это за каприз?

А л ь ц е с т.

Уйдите, мой совет.

Ф и л и н т.

Дослушать не сердясь у вас терпенья нет?

А л ь ц е с т.

Хочу сердиться я и слушать не желаю[228].

Яростно набрасываясь на своего друга за то, что тот сердечно поприветствовал случайного знакомого, Альцест немедленно впадает в комическую крайность: это его отличительная черта на протяжении всей пьесы. Его постоянную запальчивость можно назвать или «героической», или «безумной» — она является и той и другой; но слово «кихотический» нам тут не поможет. Подобно Тартюфу и Дон Жуану, Альцест слишком силен для своего контекста — обычной гостиной. Тартюф — это возвышенный религиозный лицемер вроде Чосерова Продавца индульгенций, но его пыл столь возмутителен, что некоторые исследователи сравнивали его с Батской ткачихой и Фальстафом — героически малопочтенными жизнелюбцами. То, что движет Дон Жуаном, странным образом сближает его с Яго и тоже предвещает современный нигилизм.

Сборник, представляемый на суд читателя, - это история страны в документах ЦК КПСС и КГБ, повествующих о репрессиях в СССР, главным образом с 1937 по 1990 год. Сборник составлен из документов Общего отдела ЦК КПСС, куда поступали доклады КГБ о преследованиях граждан страны за инакомыслие. В документах «секретных» и «совершенно секретных», направлявшихся с Лубянки{1} на Старую площадь{2}, сообщалось буквально обо всем: о подготовке агрессии против соседних стран, об арестах и высылке опасных диссидентов П.Г. Григоренко, В.К. Буковского и других, о том, что говорил со сцены сатирик М.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

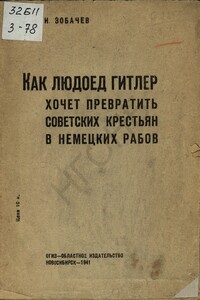

На страницах агитационной брошюры рассказывается о коварных планах германских фашистов поработить народы СССР и о зверствах, с которыми гитлеровцы осуществляют эти планы на временно оккупированных территориях Советского Союза.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.