Заметки парашютиста-испытателя - [3]

— Мотор сдал! Иду на вынужденную! — крикнул мне летчик. — С каким курсом садиться, чтобы идти против ветра? Помоги выбрать площадку!

Словно струйка ледяной воды пробежала по спине. Но сознание ответственности, а главное необходимость действовать быстро и безошибочно сразу подавили едва родившееся чувство страха. С лихорадочной поспешностью я стал отыскивать место для посадки. Под нами и дальше по курсу — какие-то строения, не то амбары, не то сараи. Справа глубокий овраг, по дну которого течет речушка. Слева…, мое сердце екнуло от радости, — большой луг. Вот куда можно садиться! Тут же вспоминаю слова преподавателя: «Если луг очень зеленый, то от посадки воздержись, возможно болото». Нет, этот луг, кажется, не очень зеленый. Да и что значит «воздержись», когда больше садиться некуда?!

Я поспешно рассчитываю курс на посадку, докладываю результаты летчику и прихожу в отчаяние. Я опоздал! Самолет вот-вот коснется колесами крыши какого-то сарая. Летчик одобрительно кивает мне головой, и почему-то улыбается. Мотор вдруг начинает работать, и машина быстро набирает высоту.

Оказывается, то, что произошло, называется «упражнением в расчете на вынужденную посадку». В записке, полученной от летчика, говорилось также, что для первого раза я с этим упражнением справился неплохо.

Дальше полет проходил нормально. Все ориентиры, помеченные на карте, точно в рассчитанное время оказывались под крылом самолета, и я не уставал радоваться, что мои штурманские расчеты были безошибочными. Уже осталась позади половина маршрута, когда мотор снова остановился, да так, что винт совсем перестал вращаться. Наступившую тишину нарушал только тонкий свист ветра в расчалках. Однако на этот раз я остался совершенно спокойным.

— Выполню упражнение на «отлично», — решил я.

На земле под самолетом виднелся кустарник. Вправо от него — проселочная дорога, по одну сторону которой — большой выгон, а по другую — сжатое поле.

Я выбрал выгон и стал быстро производить расчеты. Но летчик на этот раз не дожидался их результатов. Он осторожно отвернул машину вправо: близко под нами промелькнул низкорослый кустарник, и, едва не задев колесами за какую-то изгородь, самолет коснулся земли и покатился, подпрыгивая на неровностях. Он остановился на самом краю поля, возле глубокой канавы, заросшей бурьяном.

— Это что же, упражнение с посадкой? — спросил я.

— Хорошее упражнение, чуть шею не сломали, — сердито ответил летчик. — Мотор отказал, неужели не понимаешь?

Безрезультатно покопавшись в моторе, летчик пошел в ближайшую деревню сообщить на аэродром по телефону о случившемся, а меня оставил возле машины. Через некоторое время к нам прилетел командир эскадрильи с инженером. Неисправность в моторе самолета была устранена, и до наступления темноты мы вернулись на свой аэродром.

После этого полета я стал «знаменитостью» школы — ведь мне первому довелось стать участником настоящего авиационного происшествия. В наш взвод даже приходили из других рот и просили рассказать, как да что. Рассказ мой, как всегда бывает в таких случаях, при каждом повторении обрастал все новыми и новыми деталями.

Однако эта первая в жизни вынужденная посадка сильно повлияла на мое дальнейшее отношение к службе в авиации. Я понял, что, находясь в воздухе, человек всегда должен быть готовым к быстрым и правильным действиям, что в полете малейшая небрежность или неточность может привести к тяжелым последствиям.

Незадолго до выпуска программа наших занятий была пополнена еще одной дисциплиной — парашютной подготовкой.

Зачинателем советского парашютизма был замечательный военный летчик и планерист Леонид Григорьевич Минов. В 1929 году он первым из советских авиаторов выполнил добровольный прыжок с парашютом. А 26 июля 1930 года (этот день стал юбилейной датой советского парашютизма) в Воронеже комбриг Минов выполнил показательный прыжок с парашютом. Затем открыли в небе парашюты Я. Мошковский, А. Стойлов, К. Затонский, И. Поваляев, И. Мухин. Их подготовил к парашютным прыжкам Леонид Григорьевич. Он знакомил личный состав авиации с парашютом как средством спасения в воздухе и средством для высадки воздушных десантов.

За выдающиеся заслуги в развитии советского парашютизма 16 августа 1934 года Л. Г. Минову первому в нашей стране было присвоено звание мастера парашютного спорта СССР.

В газетах в те годы часто появлялись сообщения о мировых рекордах, установленных советскими парашютистами.

Поэтому неудивительно, что среди наших курсантов было много разговоров о прыжках с парашютом и о парашютистах. Последние представлялись нам людьми богатырской силы и железной воли. Я не раз спрашивал себя, может ли совершить прыжок с парашютом такой вот обыкновенный паренек вроде меня.

Но вот как-то к нам в училище по делам службы приехал один командир. На его груди красовался маленький значок парашютиста. Это был первый настоящий парашютист, которого я и мои друзья увидели воочию. Мы попросили его рассказать нам о своем первом прыжке. Рассказ был короткий: «Вышел на крыло, отделился от самолета, выдернул кольцо вытяжного троса парашюта».

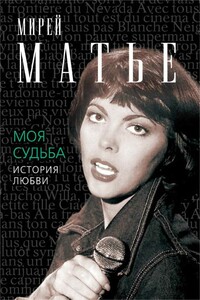

Звезда мировой величины Мирей Матье стала знаменитой в 19 лет. Ее парижский теледебют вызвал триумф. Вскоре ее уже знал весь мир, и она была признана наследницей Эдит Пиаф. Вот уже несколько десятилетий певица с неизменными аншлагами гастролирует по всей планете, сочиняет песни, выпускает альбом за альбомом — слава ее не меркнет. Дочь простого каменщика из Авиньона, она стала самой известной француженкой в мире, а у нас в России — символом Франции, кумиром миллионов.Мирей Матье никогда не была замужем, у нее нет детей.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.