Заметки парашютиста-испытателя - [2]

— Да, летать на самолете — не верхом ездить, — сказал один из слушателей, бывший кавалерист. — Там вся техника — седло да уздечка.

Вскоре наступила суровая оренбургская зима с сорокаградусными морозами и метелями. На аэродром мы — будущие летчики-наблюдатели — приходили только расчищать снег, а занимались главным образом в классах — изучали аэронавигацию, бомбометание, воздушную стрельбу, аэрофотосъемку и многое другое.

Большая часть времени отводилась аэронавигации. Тогда эта наука была еще очень молода. В годы первой мировой войны от летчика-наблюдателя требовалось только умение вести в воздухе огонь, производить бомбометание и аэрофотосъемку. Штурманское же дело представляло тогда собой довольно ограниченный комплекс несложных расчетов. Летали главным образом вдоль шоссейных и железных дорог, а это удлиняло маршрут, не позволяло летать при плохой видимости.

Когда я пришел в авиацию, летчик-наблюдатель должен был уже иметь основательную штурманскую подготовку. Советские авиаторы тогда начали летать по дальним сложным маршрутам, и молодых летчиков-наблюдателей подготавливали так, чтобы они могли водить самолеты днем и ночью, в туманы и непогоду.

В тайны аэронавигации нас посвящал опытный летчик-наблюдатель, участник первой мировой войны и гражданской войны — командир Мотошняк. Я как сейчас вижу его, подтянутого и ладного у классной доски, на которой укреплен огромный, почти в человеческий рост, ветрочет. Мотошняк ясно и доходчиво объясняет, что на летящий самолет влияют скорость движения самого самолета и скорость ветра и что из этих двух элементов складывается фактическая линия пути и величина скорости движения самолета относительно земли. С помощью ветрочета летчик геометрически определяет скорость и направление ветра и его влияние на полет.

Несколько позднее, когда мы научились пользоваться ветрочетом и другими аэронавигационными приборами, Мотошняк стал устраивать в классе так называемый розыгрыш полета. Слушатели раскладывали на столах карты, бортовые журналы, ветрочеты, аэронавигационные линейки и т. д., а он ставил задачу, например: полет с различными курсами по маршруту, проходящему через несколько населенных пунктов.

По его команде мы начинали производить расчеты, которыми приходится заниматься штурману в воздухе. А Мотошняк постепенно усложнял полет, давая новые вводные:

— Ветер переменился, — неожиданно сообщал он, — вместо встречного у вас сейчас попутный.

Или:

— Ваш самолет попал в сплошную облачность.

— На маршруте грозовой фронт, обходите его.

Слушатели должны были делать дополнительные расчеты, находить выход из создавшегося положения. Иногда преподаватель доводил нас до «потери ориентировки», заставлял самих восстанавливать ее, определять местонахождение самолета, давать летчику курс на цель. Такие тренировки приучали нас работать с приборами быстро, точно — почти автоматически.

К началу лета 1933 года теоретический курс всех дисциплин был закончен и слушатели выехали в лагеря для практических занятий. Первый мой самостоятельный полет (я летел в качестве летчика-наблюдателя) по маршруту длиной 180 километров запомнился мне навсегда. Я волновался, видимо, так же, как всякий молодой специалист, начинающий работать самостоятельно, без посторонней помощи. Мне предстояло указывать путь летчику. А вдруг напутаю? Ведь это же не на земле!

Подготовив к полету карты, я по команде инструктора занял свое место в задней кабине самолета. По знаку летчика моторист повернул винт и, резко рванув его, крикнул: «Контакт!» Мотор как бы нехотя дважды фыркнул, а потом ровно загудел. Вращающиеся лопасти винта слились в блестящий круг. Летчик вырулил на старт и поднял руку, прося разрешения на взлет. Мотор заревел, набирая максимальные обороты, а в следующее мгновение самолет уже оторвался от земли.

В воздухе я стал действовать так, как неоднократно действовал в классе на розыгрыше полета. Задав летчику курс, я с волнением начал вести ориентировку — сличать местность, над которой летели, с картой, лежавшей у меня на коленях. Помнится, одним из крупных ориентиров на нашем маршруте был небольшой городок. Я очень обрадовался и даже несколько удивился, когда точно в рассчитанное время под крылом проплыла его базарная площадь с пожарной каланчой и одинокая труба небольшой фабрики.

Этот первый успех укрепил у меня веру в свои силы. Я стал работать спокойнее и даже позволил себе время от времени отвлекаться и посматривать вниз и по сторонам. Стояла ранняя осень. Хлеб на полях был убран, трава на лугах едва заметно побурела, и в листве берез проглядывали кое-где желтые косицы. Небольшие озера, попадавшиеся на нашем пути, блестели будто серебряные под лучами еще по-летнему жаркого солнца. Любуясь этой панорамой, я подумал, что быть штурманом в общем не очень сложное дело.

Вдруг что-то изменилось в окружающей обстановке.

— Да ведь это от тишины — перестает работать мотор! — не сразу сообразил я.

Мотор действительно еле работал, он постреливал черным дымом, а винт вращался так медленно, что казалось вот-вот совсем остановится. Наш самолет будто раненая птица, покачиваясь с крыла на крыло, скользил в воздухе, заметно теряя высоту.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

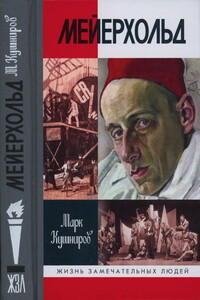

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.