Закон Бернулли - [9]

— Значит, едем, Володя, — пообещал он позавчера Николову, определив себя уважительно на «мы» и шумно вздохнув.

— Слушайте, Петр Николаевич, — обратился к нему Николов, — а почему к вам наведываются легендарные личности?

Он не понял вопроса, но Николов тут же охотно пояснил, подтверждая усиленным жестом:

— Это же Рузаев был. Журналист, писатель. Сло-о-ожный человек! Он сейчас официально на пенсии, один остался, мать-старушка недавно умерла, отца еще беляки повесили, а дочь взрослая давно в Москве… Вы книгу-то его читали?

— Книгу? Не доводилось. А фамилию вроде бы слышал. Рузаев, Рузаев… Нет, нет, читал я Рузаева!.. Из Софии? Из Афин?

— Статьи сейчас он под псевдонимами пишет, не хочет известности. Да вы по знакомству у Марьина поинтересуйтесь!

— Это что же — похоже: после стерляжьей ухи да пустые щи? Неловко объявлять себя после заграниц в скромном качестве провинциального газетчика?

— Может, и так, но книгу он издал под своим именем. У меня есть, с дарственным автографом, — похвалился Николов. — Хотите почитать?

— Дайте, пожалуйста. Напрокат, как говорится. В самолете осилю. Это вроде мемуаров? Четырех часов, надеюсь, хватит?

— Не хватит, Петр Николаевич, сами увидите, что не хватит. Книга умная, наблюдательная, редкая книга.

— А ты сам, Володя, как с ним знаком?

Николов замялся.

— Просто вышло. В ресторане. Но не жалею. Интересный человек! Спасибо прошлому…

— Ага, лучшего места для общения с классиками не сыскать. Ей-ей, я утверждаю это серьезно! — сказал Николову с улыбкой, и веря ему, и втайне досадуя на себя, что напрасно умничал, вел менторски, запальчиво и дешево разговор с этим Рузаевым, — не так надо было, не так! Он вспомнил его настойчивость и многозначаще оброненное т е п е р ь, никак не уравнявшее Рузаева с Песковым и Аграновским, о чем собеседник, обрадованно воспринявший его отказ подписать материал, пожалуй, особенно и не сожалел, и все это рождало запоздалое, но редкое и счастливое чувство полного доверия, которое он давно не испытывал так полно, как сейчас.

…Да, сомневающихся в его способностях и будущности было мало, их быстро переубеждали его же операции и смелость, с которой брал он в руки сердце, чтобы сделать это сердце здоровым. Были и такие, которые независтливо, даже с неким тоскливым сожалением, утверждали, что ничего о с о б е н н о г о в его операциях нет, да и не будет, потому что давно пора перестать ахать и удивляться самому обыкновенному усердию — троюродному родству таланту.

А случалось, отъезжал он подальше на время, они в ожидании заграничных сувениров (водилось за ними сие обыкновение) еще и замечали с тонкой педагогичностью и нажимом на фольклор, что в чужих руках ломоть велик, то бишь со стороны у другого все кажется лучшим, и что в кардиохирургии не всегда оправдывает себя элементарная настойчивость, а на безлюдье и Фома дворянин. Мол, во всем мире с его миллионами и миллиардами людей живут и здравствуют после пересадки сердца только пятьдесят семь человек (это сегодня пятьдесят семь, а завтра их, может быть, уже пятьдесят шесть или пятьдесят пять), а то, что делает он, марсиански далеко от метода доктора Барнарда, хотя в принципе своем, безусловно, гуманно и, возможно, перспективно, но ведь из чистых принципов рубахи не сошьешь.

Большим и деликатным педагогам, с бескорыстным усердием радеющим за истину (парадоксально, но факт: истину в союзники громогласно вербует всякий, даже не обладающий о ней минимумом представлений), хотелось верить больше, чем другим, но просто не находил времени «Фома», чтобы к а к с л е д у е т разобраться самому во всем, да и где-то в глубине души он скорее интуитивно, чем от трезвого расчета, полагал, что разбираться, пока ладно работается, не стоит.

«Однако пора двигать», — он поднялся с дивана и, не включая света, вышел к порогу, взял стек — подарок чудаков его п е р в о г о выпуска. На твердой полированной ручке стека назидательная гравировка серебром: «Не перегибайте!» Буковки озорные, витиеватые, ласковые.

Щелкнул, закрываясь за ним, замок.

Идти он собрался не поспешая, чтобы все как следует обдумать по дороге.

«Так ты пойдешь на концерт?»

«Пойду. Не Рихтер, но все же! — скажет сын. — Так, Аля?»

Аля кивнет. А ему вспомнится Коновалов, лучший друг Марьина, снова вспомнится же!

«Ну раз Аля, тогда и я с вами», — передумает он.

Он слушал давно этого пианиста. Один слушал. Вышел на сцену молодой человек в замусоленном черном фраке. Лицо как невыспавшееся, окаймлено черной бородочкой под шкиперскую. Играет немного манерно, но там, где вживается в музыку, — великолепен, сразу же отступают куда-то и зал, и сцена; и видишь как в дымке только музыканта и блеск клавишей. Соседей нет, мира нет — у музыки он особый, мир, и кусочек счастья достается такой скромный, а все-таки жаль, что нет никого рядом, чтобы вот т а к сидеть и тоже понимать так эту изумительность. А в первом ряду сидел, наставив объектив японской камеры, тип. Харя, видно, опухла от водки, глаза — щелки. Тип без особой стеснительности жал на скрипучий затвор, когда ему было нужно. А ему это нисколько не нужно. Просто подлое желание, чтобы на него обращали внимание. Это от внутреннего скотства, очевидно, идет. Щелкает раз, щелкает два, три, пять, ну сколько же можно! После антракта оказывается уже в будке для суфлера и пялит камеру уже оттуда, высовываясь из будки, чтобы все его видели. Потом заносит его на балкон, оттуда обстреливает сцену — саморекламщик несчастный.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

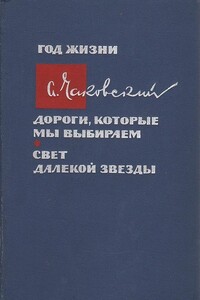

Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».