Забыть Палермо - [112]

Тем временем наши столкновения продолжались, и мои отношения с заатлантическими союзниками все ухудшались. Было невозможно убедить их, что Европа — это не Америка, что вкусы и идеалы француженки невозможно и не следует подчинять иностранному стандарту, что француженка более индивидуальна, более независима в своих суждениях, чем американка, и что способ общения с одной совсем не подходит другой, — вот в чем было существо наших разногласий. Но я совершенно напрасно тратила на эту борьбу столько энергии, напрасно лелеяла в душе надежды и оптимизм. Ничего нельзя было изменить.

И вот настал день разрыва. В силу забавной игры судьбы я закончила роман, которому посвящала весь свой досуг в течение шести лет, в тот самый день, когда мне прислали письмо с извещением о моем увольнении. Таким образом, я стала свободной, причем разрыв произошел не по моей инициативе, и теперь уже ничто не могло мне помешать опубликовать свою книгу.

Этот долгий и трудный период моей жизни, окутанный туманом разочарований, вызвал на свет образ Жанны. Перед читателем Жанна — мятущаяся, разочарованная, бунтующая и, наконец, отвергающая «общество потребления», в которое она случайно попала. Другая сторона облика моей героини — Жанна нежная и любящая — порождена воспоминаниями о моем золотом отрочестве, проведенном в Италии, — мне было тогда шестнадцать лет. И вот эта вторая Жанна, надо признаться, толкнула меня на многое, о чем я первоначально не думала.

Ведь вначале я намеревалась уделить ей не так уж много места — мне хотелось лишь обрисовать Жанну, живущую в Америке, меня занимали ее сомнения, ее душевный протест. Но мало-помалу итальянская Жанна заслонила все. К тому же она потащила за собой целую серию персонажей, то вымышленных, то реальных, огромное прошлое, всю Сицилию.

Она не давала мне ни минуты покоя, все время держала мою руку, стремясь направлять мою мысль и водить моим пером, и нашептывала мне, пока я писала: «Скоро ли ты бросишь толковать об этом твоем Нью-Йорке?.. Хватит писать об Америке, приносящей людям столько несчастья… Это о нас надо говорить… О сицилийцах…»

Вскоре мои воспоминания сплелись с ее воспоминаниями, мы обрели общую память и воображение, и я уже была не в состоянии противиться тому, что предлагала Жанна.

Чего только она мне не навязывала! Я рассказываю в своем романе о Кармине, этом американце сицилийского происхождения. Кармине — человек действия, глубоко убежденный в том, что он уже полностью американизировался. И все-таки американская лакировка трескается и слетает с него, едва он оказывается под сицилийским солнцем. Образ Кармине был задуман мною давным-давно. Но могла ли я представить, что моя Жанна потребует показать Кармине в окружении всей его семьи? И вот, чтобы удовлетворить это ее требование, мне пришлось вызвать к жизни одного за другим Альфио, Калоджеро, Агату, Тео, кюре из Соланто, акушерку и, наконец, друзей и знакомых этой огромной семьи Бонавиа, которые из поколения в поколение переживали одну и ту же драму, жили в одинаковой нищете. Этим людям приходится покидать родину и уезжать за границу, чтобы заработать на кусок хлеба. Таких изгнанников, как Бонавиа, — миллионы и миллионы в нынешнем мире…

На одно из первых мест я выдвинула, конечно, Антонио, этого молодого аристократа, которого я некогда любила. Жанна согласилась на это лишь при условии, что я покажу также его отца, дона Фофо, и его деда, барона де Д., величественного сеньора, символизирующего провинциальную аристократию, о которой так мало писали сами итальянские романисты. Эта либеральная аристократия родилась вместе с объединением Италии. Надо сказать, что на протяжении всего фашистского владычества она сопротивлялась Муссолини.

Ну так как же? Были оправданы требования моей Жанны или нет? Нужно ли было мне сопротивляться, или же я поступила правильно, подчинившись ей?

Как бы то ни было, слово теперь за читателем.

Эдмонда Шарль-Ру

Июль 1968 г.

Эдмонда Шарль-Ру предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель — женщины-легенды, создавшей самобытный французский стиль одежды, известный всему миру как стиль Шанель. Многие знаменитости в период между двумя мировыми войнами — Кокто, Пикассо, Дягилев, Стравинский — были близкими свидетелями этой необычайной, полной приключений судьбы, но она сумела остаться загадочной для всех, кто ее знал. Книга рассказывает о том, с каким искусством Шанель сумела сделать себя совершенной и непостижимой.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.

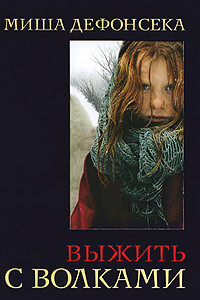

1941 год. Родители девочки Миши, скрывавшиеся в Бельгии, депортированы. Ребенок решает бежать на восток и найти их. Чтобы выжить, девочке приходится красть еду и одежду. В лесу ее спасает от гибели пара волков, переняв повадки которых, она становится полноправным членом стаи. За четыре года скитаний по охваченной огнем и залитой кровью Европе девочка открывает для себя звериную жестокость людей и доброту диких животных…Эта история Маугли времен Второй мировой войны поражает воображение и трогает сердце.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…