Заботы света - [2]

Помолившись в ближней мечети, дервиш вышел из мечетского зеленого двора в пылящий, мутный переулок. Обгоняя его, бежали шакирды. Вот ведь куда-то спешат. Быть может, умер кто-то из горожан, бегут на похороны: похороны тоже промысел. А этот, худой, в рваной одежде, торопится, наверное, поставить самовар для богатого своего однокашника. Или договорился с каким-нибудь торговцем, тот повезет его на ярмарку в Ирбит или Нижний, там шакирд устроится половым в трактире или будет подметать базарную площадь и вернется через месяц с несколькими рублями.

Дервиш окликнул парнишку и спросил, не знает ли тот шакирда по имени Габдулла, худенького, смирного такого мальчика.

— Вы, наверно, спрашиваете про Габдуллу-эфенди? — Что-то озорное промелькнуло на рыхлом, картофельно-бледном лице шакирда. — На молитве его не было. Небось сидит в своей худжре[1] и докуривает папиросу. — Тут он словно поперхнулся и слишком серьезно примолвил: — Да, ему дали худжру! А когда Гумер-хальфа[2] ездил на хадж[3], он даже преподавал в младших классах. О, там он поставил черную доску и писал на ней мелом, пока ему не объяснили, что мел, он из человеческих костей.

Шакирд побежал впритруску, а дервиш свернул из переулка вправо — к медресе Мутыйгия, где прежде он останавливался и свел знакомство с юным шакирдом, махдумом, осиротевшим еще в младенчестве. С ним они пропутешествовали однажды целое лето.

Остановившись у ворот медресе, дервиш оглянулся. Что-то заставило его оглянуться. Напротив, наискось через дорогу, возле скобяной лавки на жаре корчился шпик, как две капли воды похожий на своего босфорского коллегу. Дервиш ухмыльнулся, вообразив, что его могли бы принять за переодетого возмутителя спокойствия.

— На все воля аллаха, — пробормотал дервиш и повернул кольцо в калитке.

Во дворе было прохладно и мягко-сумрачно, и в мягком, зеленом этом сумраке низко нависающих акаций светлела желтая песчаная дорожка. Трясогузки прыгали по ней, спокойно отскакивая, когда приближался старик. Рыжий кот лежал, растянувшись, на траве у края террасы. Стекла террасы изнутри были завешены пестрядью, в дверном проеме тихонько колыхались полотняные шторы. Раздвинув их, вышел юноша, почти мальчик, в рубахе навыпуск, с желтоватым удлиненно худым лицом и темно-русыми, мягкими даже на взгляд волосами, отрастающими как после болезни. Тюбетейку он держал в руке и надел ее тотчас же, как увидел дервиша, пошел ему навстречу, радостно и смущенно протягивая обе руки. Старик тоже протягивал свои, сложенные лодочкой.

— Мне сказали, ты не был на молитве, — промолвил старик. — Быть может, ты болен?

— Я люблю молиться один, — ответил юноша. Ему не хотелось признаваться, что он и вправду болел и теперь еще чувствует себя слабым. Смущался он и того, что со времени их последней встречи он мало изменился, все такой же худой и малорослый, хотя нынче весной ему исполнилось восемнадцать.

— Прошу вас, суфи[4]-баба, — проговорил он ласково, открывая перед гостем полотняные тяжелые занавеси.

Старик пошел, сел на желтом выскобленном полу и, вынув из халата четки, стал перебирать их пальцами, такими же смуглыми и продолговатыми, как финиковые косточки, нанизанные на нитку.

— Я пойду поставлю самовар, — сказал юноша. — Нам никто не помешает, все разъехались — каникулы. — Он улыбнулся и побежал на двор. Вернувшись, он сел, скрестив ноги, поодаль от старика. Глаза дервиша были прикрыты, пальцы едва шевелили косточки четок.

Ах, сладки были запахи древесного дымка, проникающего на террасу, цветов, нагретых листьев и чая из жестянки, которую Габдулла нетерпеливо открыл. Он побежал за самоваром. Принес, поставил на пол, и пол осветился красными угольками из решеточек самовара. Заварив чай, юноша вытряхнул из полотняного мешочка на скатерку твердые просоленные комочки творога и плоские пресные лепешки.

— Вот только сахар у меня кончился. — Он налил в пиалу и поставил ее перед стариком. — Я уже третий год живу на свой кошт, суфи-баба. Ловлю рыбу, учу байских сынков, иногда в домах читаю Коран. На похороны не хожу, ярмарки тоже не люблю.

— Отчего же на похороны не ходишь?

— Не хожу. Обряды наши суровы, слезы не приняты, женщины давятся горем, но не выдают себя, мужчины точно каменные…

— Страдание должно быть молчаливым, — назидательно сказал старик.

— Да, наверно. Я завидую тем, кто не плачет. Но я плачу… наверное, слаб, не знаю. Уж лучше пойти пилить дрова.

— Но, говорят, ты слишком гордый, не пойдешь по дворам. Ведь ты, махдум, сын священника. И внук священника, и семь поколений вашего рода были священники.

— Меня и вправду называют гордецом. Но это не так, суфи-баба!..

Старик протянул руку, положил ладонь на острое плечо юноши.

— Сынок, — сказал он с горькою лаской, — нет ничего лучшего в мире, чем созерцание. Оно дается немногим. Житейское копошение измельчает душу, богатство и знатность как игрушка в руках ребенка, которую он может обронить. Плоть наша возникла из праха и прахом, же станет. Поэт сказал:

(Перевод А. Тарковского)

Аль-Маарри? Откуда нищий дервиш знает эти строки?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новое издание челябинского писателя, автора ряда книг, вышедших в местном и центральных издательствах, объединяет повести «Хемет и Каромцев», «Вечером в испанском доме», «Холостяк», «Дочь Сазоновой», а также рассказы: «Фининспектор и дедушка», «Соседи», «Печная работа», «Родня» и другие.

Новый роман челябинского писателя Р. Валеева отражает большие перемены, которые произошли на земле Маленького Города, показывает нелегкий путь героев навстречу сегодняшнему дню.

Герои, населяющие повесть Рустама Валеева, живут в глухом степном городке. Ветер времени долетает к ним ослабевшим, но люди чувствуют его остро, тревожно. Они стремятся, оставаясь в Тихгороде, быть причастными к великим событиям, к великому обновлению души.Этот поток новых дел и новых помыслов сам прокладывает русло, иногда в твердой породе. Автор не обходит подводные камни, не ослабляет напряжения. Повесть многоплановая, но срез проходит по психологическому слою, каждая страница обращена к сердцу читателя, и прежде всего — молодого.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Скандальная биография Марлен Дитрих, написанная родной дочерью, свела прославленную кинодиву в могилу. «Роковая женщина» на подмостках, на экране и в жизни предстает на бытовом уровне сущим чудовищем. Она бесчувственна, лжива, вероломна — но, разумеется, неотразима.

В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке.

А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.

Автор воспоминаний капитан 1 ранга в отставке Владимир Михайлович Гернгросс в годы войны командовал тральщиком «Щит», награжденным в марте 1945 года орденом Красного Знамени. Этот небольшой корабль не только тралил мины, но и совершал рейсы в осажденную Одессу, а затем в Севастополь, высаживал десанты на Малую землю и в Крым, ставил мины, выполнял другие боевые задания. В книге тепло говорится о матросах, старшинах и офицерах тральщика, рассказывается об их подвигах, раскрывается духовная жизнь экипажа.

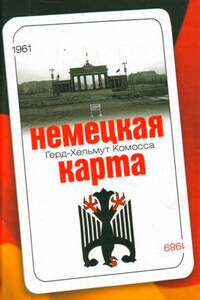

Эта книга написана бывшим генералом бундесвера, оценивающим политическую деятельность через призму ответственности. Она рассказывает о «времени, наступившем после», с позиции немецкого солдата, который испытал все лишения и страдания на передовой во время войны и в течение четырех лет плена.