Забайкальцы. Книга 1 - [2]

Снова все кругом захохотали, Дремин же, в полном отчаянии махнув на Чащина рукой, повернулся к Ляхову:

— Скажи, Ляхов, что такое дисциплина?

Ляхов, будучи парнем грамотным, казенные термины «словесности» заучил отлично, хотя, как и большинство казаков, не всегда понимал их смысл. Лихо козырнув Дремину, он выпалил:

— Дисциплина есть душа армии, как не может жить человек без души, так и армия без дисциплины.

— Та-ак… А для чего казак призывается на службу?

— На святое и великое дело — защищать царский трон и край родной, поражать врагов внешних, истреблять внутренних.

— Ага, кто же это внутренние враги?

— Внутренние враги… господин обучающий, — это те, что… ну… — Ляхов запнулся, подняв глаза к потолку, понатужил память, вспомнил: — это, значит, жиды, бунтовщики и всякие там прочие студенты, которые супротив царя идут, народ мутят, ну, и, значит, э… э… э… забастовки устраивают.

Время перевалило за полдень, а занятию, казалось, не будет и конца. Дремин продолжал вызывать казаков, задавая все те же, сотни раз слышанные вопросы: как титуловать царя, членов его семьи? Что такое знамя? Что на нем изображено? Какой погон у сотника, у есаула?

Насилу дождались, когда Дремин разрешил сделать перекур, «сходить до ветру». Разминая уставшие от долгого стояния ноги, казаки шумной толпой хлынули на двор.

Пурга бушевала по-прежнему, поэтому все сгрудились с подветренной стороны избы, где было сравнительно тихо, только снег кружился и сыпался с крыши на головы казаков. Ребятишки сразу же затеяли возню, борьбу, игру в снежки, взрослые, разбившись на кучки, курили. Горьковатый дымок самосада сизыми струйками поднимался над папахами и, подхваченный порывами ветра, мгновенно исчезал в белесоватой мгле.

Оживленный говор не умолкал ни на минуту: слышались шутки, смех, а кое-где и ругань, приправленная крепким словцом.

— До чего же она, сволочь, надоела мне, эта словесность самая, — сетовал высокий рябой казак в черной папахе. — Опротивела хуже горькой редьки. Я бы согласился два раза в неделю на джигитовку да на рубку выезжать, чем на эту чертовщину ходить, будь она трижды проклята!

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Бу-дешь, держи карман шире! — Рябой ожесточенно плюнул в снег, извлек из кармана трубку. — Подкорытов, давай-ка закурим твоего; табак-то у тебя, паря, важнецкий.

— Первый сорт, с первой гряды от бани, — улыбнулся Подкорытов, протягивая рябому кисет. — Так, говоришь, словесность-то не по нутру?

— Пропади она пропадом!

— Нет, я на нее не обижаюсь. У меня, милок, другое на уме: вечерку бы сообразить сегодня под шумок-то!

— Вечерку? В великий-то пост? Ты что, сдурел?

И несколько человек заговорили разом:

— Люди богу молятся, а мы плясать будем, беситься на вечерке до утра? Сроду этого не бывало.

— А ежели атаман узнает про это, тогда что?

— Да и девок-то матери не отпустят, чего там зря! Не-е-ет уж, чего нельзя, то, стало быть, нельзя.

— Нельзя штаны через голову надеть! Остальное все можно, — багровея в скулах, загорячился Подкорытов. — Подумаешь, грех какой: если великий пост, так и на вечерке нельзя повеселиться, а им и пьянствовать и мордобоем заниматься можно! Тот же Тимоха Кривой давно ли Артемку Лукьянова-то избил? Это как— не грех?

Казаки заспорили, но в это время Дремин подал команду, и все нехотя потянулись в душную избу.

После перерыва казаки постарше сидели на скамье поочередно, — молодежь по-прежнему толпилась на ногах, а Чащин опять стоял навытяжку у стола. Виновато-глупая улыбка на лице его все чаще сменялась страдальческой гримасой, и как только Дремин отворачивался, он, тяжко вздыхая, переступал с ноги на ногу.

Наконец раздалась долгожданная команда: «Встать!», что означало конец занятиям. Все повскакали с мест, а Дремин, призывая к порядку, постучал кулаком по столу.

— В следующее воскресенье, — объявил он, поднимаясь из-за стола, — старшим возрастам явиться на лошадях, будет конное учение. А послезавтра, семнадцатого марта, знаете, что за праздник?

— Знаем.

— Какой? А ну-ка, скажи, Ушаков.

Козырнув, Егор ответил:

— Алексея божьего человека войсковой казачий праздник.

— Верно. Так вот: будет парад, сбор у школы с утра. Там соберутся старые казаки и молодые, седьмого и восьмого годов службы>[1]. Явиться пеши, в шинелях, папахах и при шашках, понятно?

В ответ нестройный гул:

— Понятно!

— Поняли!

— Больше половины!

А кто-то в задних рядах озорства ради добавил:

— Держись, Ермиловна!

Дремин посмотрел в сторону озорника.

— Сегодня по случаю пурги расходиться можно без строя. — И, чуть повысив голос, закончил: — Ра-асходись!

Домой Егор Ушаков шел, как всегда, вместе с Алешкой Голобоковым. Были они давнишние друзья, так как жили по соседству. Отец Алексея имел в хозяйстве две пары быков, три лошади, пять коров, хлеба всегда хватало своего — словом, человек выбился из нужды, выходил «в люди». Егор же был сыном бедной вдовы.

Отца Егор запомнил, когда тог вместе с другими казаками уходил на войну. День тогда был не по-летнему хмурый, ненастный, и, хотя моросил мелкий дождик, провожать казаков вышло поголовно все село.

Казаки в окружении родных шли спешившись, оседланных, завьюченных по-походному коней вели в поводу. Песни, громкий говор, пьяные выкрики казаков, плач женщин и детей — все слилось в сплошной немолкнущий гул.

Роман Василия Балябина «Забайкальцы» — широкое эпическое полотно, посвященное сибирякам, потомкам отважных русских землепроходцев, тем, кто устанавливал советскую власть на восточных окраинах необъятной России, дрался с белогвардейскими бандами и японскими интервентами.Перед читателем проходят образы руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, большое место в произведении занимает образ легендарного героя гражданской войны Сергея Лазо.Роман В. Балябина глубоко и верно воспроизводит атмосферу эпохи, он проникнут пафосом всенародной борьбы за победу советской власти.

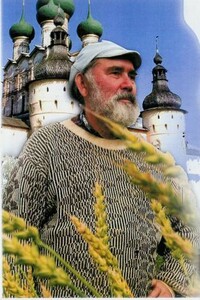

Василий Иванович Балябин (1900—1990) — один из первых советских писателей Сибири, успешно разработавших историко-революционную тему, участник Гражданской войны на стороне большевиков. В 1933 осужден как активный участник «правого уклона». В 1952 реабилитирован. С 1953 — член Союза писателей. Роман «Забайкальцы» посвящен жизни забайкальского казачества. В первых двух книгах автор ярко воспроизводит быт и нравы забайкальских казаков, показывает условия, в которых формировались их взгляды и убеждения. Действие романа разворачивается в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны.

Третья и четвертая книги романа «Забайкальцы» Василия Балябина (1900—1990) посвящены сибирякам, потомкам отважных русских землепроходцев, тем, кто устанавливал советскую власть на восточных окраинах необъятной России. В романе показаны боевые дни и ночи забайкальских партизан, отважно сражающихся с японскими интервентами и белоказачьими бандами атамана Семенова и барона Унгерна. Перед читателем проходят образы руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, большое место в произведении занимает образ легендарного героя Гражданской войны Сергея Лазо.Четвертая книга романа заканчивается рассказом о начальном этапе мирной жизни в Забайкалье.

Роман Василия Балябина «Забайкальцы» — широкое эпическое полотно, посвященное сибирякам, потомкам отважных русских землепроходцев, тем, кто устанавливал советскую власть на восточных окраинах необъятной России, дрался с белогвардейскими бандами и японскими интервентами.Перед читателем проходят образы руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, большое место в произведении занимает образ легендарного героя гражданской войны Сергея Лазо.Роман В. Балябина глубоко и верно воспроизводит атмосферу эпохи, он проникнут пафосом всенародной борьбы за победу советской власти.

Четвертая книга романа «Забайкальцы» Василия Балябина посвящена сибирякам, потомкам отважных русских землепроходцев, тем, кто устанавливал советскую власть на восточных окраинах необъятной России.В романе показаны боевые дни и ночи забайкальских партизан, отважно сражающихся с японскими интервентами и белоказачьими бандами атамана Семенова и барона Унгерна. Перед читателем проходят образы руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, большое место в произведении занимает образ легендарного героя гражданской войны Сергея Лазо.Четвертая книга романа заканчивается рассказом о начальном этапе мирной жизни в Забайкалье.

Роман Василия Балябина «Забайкальцы» — широкое эпическое полотно, посвященное сибирякам, потомкам отважных русских землепроходцев, тем, кто устанавливал советскую власть на восточных окраинах необъятной России, дрался с белогвардейскими бандами и японскими интервентами.Перед читателем проходят образы руководителей партизанского движения на Дальнем Востоке, большое место в произведении занимает образ легендарного героя гражданской войны Сергея Лазо.Роман В. Балябина глубоко и верно воспроизводит атмосферу эпохи, он проникнут пафосом всенародной борьбы за победу советской власти.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.