Юрьев день - [5]

— Тятька с мамкой не пускали!

— Понятное дело, — улыбается парень.

— Митька тут ли? — спрашивает Тренька.

— А ты туда вон гляди, — указывает Миня в сторону псарни.

Поворачивает Тренька голову. Видит, шагает по двору высокий, статный малый в алом кафтане, такой же шапке, мехом опушённой, и в зелёных новеньких сапожках, должно, из княжеской родни аль из гостей кто.

— Не признаёшь? — спрашивает Миня.

— А чего признавать, — пожимает плечами Тренька, — впервой вижу.

За живот хватается Миня. Хохочет до слёз.

— Ну и дела! Родного брата… — и опять закатывается от хохота.

Оглядывается малый в алом кафтане, столбенеет Тренька, глазам своим не верит.

— Неужто Митька…

Сворачивает малый к Треньке и Мине и, подойдя, кланяется Треньке земным поклоном:

— Здравствуй, государь Терентий Яковлевич!

— Митька! — оправившись от изумления, возглашает на весь двор Тренька. — Митька! — и пускается в пляс вокруг старшего брата.

А Митька руки в боки, каблучками зелёных сапожек притоптывает — чем не молодой сын боярский?!

Сколько себя помнил Тренька, видел он всегда Митьку в латаной одежонке, босиком или в лаптях. Мудрено ли, что не узнал?

Останавливается Тренька дух перевести:

— Эва, какой красивый да гладкий! А по тебе мамка нынче плакала.

Перестал Митька каблуками стукать.

— С чего бы?

Рассказал Тренька про лишнюю, шестую ложку, что мать ненароком положила на стол. Нахмурился Митька.

— Ладно, — сказал. — Айда на псарню.

Бежит Тренька вприпрыжку рядом с Митькой, любопытствует:

— Кем же ты теперь будешь?

— Стремянным княжьим.

— Ларька как же?

— Ларька ногу повредил. Меня вместо него взяли.

— А как выздоровеет?

— Тогда поглядим.

— Поди, недоволен Ларька-то?

— Ещё бы, — усмехается Митька, — злобствует, спасу нет. Грозится: изведу, мол, со свету сживу. Только ещё бабушка надвое сказала — чей верх будет!

Понятно Треньке: завидная должность быть княжьим стремянным.

На охоте всегда возле князя со сворой борзых. Того же Ларьку взять: молод, чуть старше Митьки, а высокие при охоте люди заискивают. Не приведи господь, князю нашепчет чего, оправдывайся потом. Уверен Тренька — Митька ни на кого наговаривать не станет. Однако, глядишь, и его, под княжьей защитой, никто не тронет.

Вошёл Тренька следом за Митькой в сени псарного двора — просторно, светло. Глиняный пол подметён и посыпан свежим песком. Посерёдке стоит длинное, добела выскобленное и вымытое корыто, из которого два раза в день, утром и вечером, кормят собак.

Увидел Тренька корыто, слюну проглотил, потянул Митьку за рукав:

— Слышь, я не евши сегодня…

— Оно и кстати. Ноне как раз остался лишний горшок каши.

— С мясом ли? — забеспокоился Тренька.

— Того сказать не могу, не знаю.

Прорублены в стене три двери. Одна — к гончим собакам, другая — к борзым. А третья — в избу старшего борзятника Фёдора Богдановича.

Толкает Митька третью дверь и, к великому Тренькиному изумлению, входит в борзятникову избу, ровно в собственный дом.

— Ты куда? — пугается Тренька.

— Куда надобно, Терентий Яковлевич, — отвечает Митька. — Живу теперь тут.

— Верно?

— Чего ж вернее!

Робко идёт Тренька в избу старшего борзятника, где отродясь прежде не бывал. Чисто в избе. Пол деревянный, дощатый. По стенкам широкие лавки застелены зелёным сукном. На столе — скатерть белая. Лари у стенки добрые, расписаны узорчатым рисунком. И диво дивное: в углу сложена печь с трубою, отчего в избе ни грязи, ни копоти.

— Ладно живёт Фёдор Богданович! — восхищённо разглядывает Тренька избу.

— Второй человек при охоте после княжьего ловчего, — поясняет Митька. А охота у князя Петра Васильевича, известно, — главное дело.

Снимает Митька нарядное платье и вместе с сапогами, обтерев их досуха и в тряпицу завернув, укладывает бережно в ларь, что поменьше и попроще. Надевает свою всегдашнюю одёжку: порты латаные, верхнюю рубашку и лапти.

— А чего ты с утра в новом кафтане?

— Князь в поле выезжал.

— С собаками?

— С кошками…

Смеётся Тренька. Не обижается на брата. Сам виноват — задал глупый вопрос. Коли князь в поле выезжал со своим стремянным, так неужто без собак?

— Пошли, — говорит Митька, — не то с голоду помрёшь, не ровен час.

— Пошли! — охотно соглашается Тренька.

Во дворе Тренька, при виде борзых, про голод забыл. Распахнуты, как положено днём, дверцы всех собачьих конур-хлевов. Разбрелись борзые по всему двору. Одни дружка с дружкой играют, кувыркаются. Другие, того гляди, всерьёз сцепятся. А иные лежат себе на солнышке, лапы вытянув, дремлют вполглаза.

Возле собак — псари, борзятники. Делом заняты. А дел на псарном дворе пропасть!

Свистнул негромко Митька. Позвал:

— Буран! Ласка!

С дальнего выгула огромными скачками — две борзые. Первой — чуть Митьку не сшибла, едва устоял на ногах — Ласка, Митькина и Тренькина любимица. Стройная, тонкая, ноги высокие, живот подтянут, на узкой морде глаза умные. Спина и уши рыжие, а морда, живот, грудь, шея, ноги, хвост — белые. Будто в парном молоке искупалась Ласка, да так наполовину и осталась цвета белоснежной молочной пены. Следом Буран. Тоже огненный, только лапы, морда да полхвоста белые. Словно и он побывал в молоке, самую малость, однако: морду, лапы да полхвоста замочил.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть рассказывает юным читателям о тяжелой жизни крестьян при крепостном праве в России, о реформе 1861 года, обманувшей ожидания крепостных и всех прогрессивно настроенных людей того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

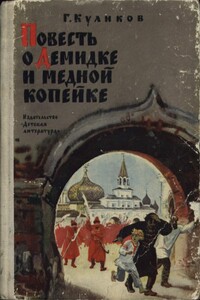

Как жили люди триста лет назад?Прочитай эту книжку и ты совершишь путешествие в далёкое прошлое.Вместе с мальчиком Демидкой пройдёшь сквозь многие опасности и приключения. Побываешь в палатах всесильного боярина Милославского. Заглянешь в страшный царский застенок, где часто пытали совсем невинных людей. Станешь свидетелем грозного народного восстания, которое получило название «медного бунта».Впрочем, зачем много рассказывать? Книга-то перед тобой…

Историческая повесть о событиях конца XV века, вошедших в историю как «Стояние на Угре». В 1480 году между великим князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом происходили военные действия, в результате которых был положен конец монголо-татарскому игу на Руси. Русь стала суверенным государством.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.

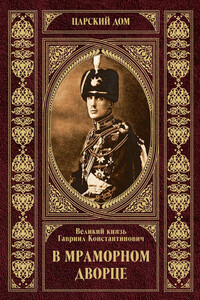

Книга воспоминаний великого князя Гавриила Константиновича Романова «В Мраморном дворце» – не просто мемуары, а весьма ценный источник по российской истории конца XIX – начала XX века. Повествование охватывает период с 1887 по 1918 год. Гавриил Константинович рассказывает о таких событиях, как коронация Николая II, гибель П.А. Столыпина, празднования 100-летия Отечественной войны и 300-летия Дома Романовых, первая российская Олимпиада, начало Первой мировой войны, убийство Григория Распутина, Февральский и Октябрьский перевороты в Петрограде, начало красного террора.

Возраст нашей планеты составляет 4,54 миллиарда лет. История жизни на ней началась с момента появления первого живого существа – 3,7 миллиарда лет назад – и продолжается по сей день. Примерно 1200 млн лет назад появляются первые водоросли, а уже примерно 450 млн лет назад – первые высшие растения. Беспозвоночные животные появились в эдиакарском периоде, а позвоночные возникли около 525 миллионов лет назад во время кембрийского взрыва.Как родилась Вселенная? Что же было до Большого взрыва? Пришла ли жизнь на Землю из космоса? Какое животное было первым на Земле? Где родина первого человека?Об этих и многих других тайнах доисторического мира рассказывает очередная книга серии.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.