Юрьев день - [3]

Самому Треньке не до смеху. Пулей вылетает из избы дыхнуть свежего воздуха.

А на воле — Тренька сначала даже глазам не верит — дождя нет. Кончился дождь.

Висят ещё над деревенькой сизые рваные тучи. Пробивается сквозь них робкая заря. Но нет под ногами распроклятой грязи. Ломкая ледяная корочка студит босые Тренькины ноги.

— Тятька! — летит сломя голову обратно Тренька. — Ночью земля, гляди-ка, подмёрзла!

Забыл вчерашние обиды. Рад, сказать невозможно.

— Надоело в избе сидеть? — улыбается отец.

— Спасу нет как…

— По дружкам соскучился?

— А как же! — с готовностью отвечает Тренька.

Однако оба понимают: не об одних дружках речь.

— Будет, мужики, попусту терять время. Идёмте к столу, — зовёт мать.

Вздохнул втихомолку Тренька. Насупился отец. Пошли в избу.

Расселись по своим местам. Посреди стола солонка. Хлеба полкаравая.

Против каждого — ложка. Только что за диво? За столом пятеро сидят, а ложек — шесть…

Понял Тренька: мать, забывшись, и для Митьки, старшего Тренькиного брата, ложку положила. В самый раз возле Треньки, где прежде Митька сидел.

Не на шутку перепугался Тренька. А ну как дед заметит? Вытащила мать из печи подогретые вчерашние щи. Дед хлеб нарезал. Первым ложку взял. За ним остальные. И увидели все: лежит на столе лишняя, шестая ложка. Изменился дед в лице. Из-за стола молча встал. Грохнул в сенях дверью.

Всхлипнула в подол мать.

Сказал с укоризной отец:

— Что ж ты, а?..

— Не нарочно ведь, по привычке…

Обнял её отец за плечи:

— Жив, здоров Митька. Поди, слаще нашего ест-пьёт.

Верно. Жив и здоров был Митька. И не хлебал пустые щи, как Тренька.

Только та, шестая ложка и впрямь будто ждала хозяина. Или других с укором спрашивала: «Где он, мой хозяин-то, отчего не дома?»

Глава 3

Холоп

Жил Митька вовсе недалеко, верстах в трёх от родной деревеньки. Только иной раз верно говорят: близок локоть, да не укусишь.

А получилось так.

И прежде в доме Якова Позднева лишнего не было, однако и голодом не сидели. А в этот год к весне, что ни обед или ужин — хлеба на столе всё менее, а щи да каша всё жиже.

Треньке, как младшему, понятно, лучший кусок. Но не таков Тренька человек, чтобы тот кусок съесть в одиночку.

Испечёт бабка для него блины, Тренька сердится:

— Отчего мне одному?

— Тебе расти надо, — говорит бабушка.

— А Митьке нетто не надо? — возражает Тренька. — Глянь, тощий какой.

За обедом дед ворчит:

— Разве ноне праздник, блинов напекли? Экий неразумный народ. Скоро не то что блинов — куска хлеба не будет.

Прав оказался дед.

Сели как-то раз обедать. Мать поставила на стол миску пшённой каши и виновато, будто она тому причиной, сказала:

— Хлеба нету. Мука кончилась…

Дед длинную седую бороду вперёд выставил:

— Другие не лучше живут. Авось и мы не помрём.

Однако плохая еда без хлеба. Тренька из-за стола вылез, кажись, голоднее, чем был.

Дальше — хуже.

Гречу, пшено, овсянку — всё подъели.

Отощал Тренька. Бабкины блины во сне стали видеться.

Митька принялся ставить силки на зайцев. Только не глупы они, зайцы-то. Редко возвращался Митька с добычей.

Солнышко стало припекать. Снег сошёл. Настало время пахать да сеять. А как пахать, коли лошадь прошлым летом ещё околела? И что сеять, когда всё зерно давным-давно перемололи на муку и съели?

Однажды дед объявил:

— Завтра пойдём на поклон к государю-батюшке князю Петру Васильевичу.

— И мы с Митькой… — запросился Тренька.

Дед с отцом переглянулись:

— Митька пойдёт. Ты дома останешься.

— И я хочу… — заныл Тренька.

Глянул на него дед чёрными запавшими глазами — осёкся Тренька.

Мать забеспокоилась:

— Митеньку-то к чему? Чего попусту будет ноги бить?

Не удостоил дед ответом.

Проснулся наутро Тренька — печь не топится. И даром, что весна на дворе — студно в избе. Прислушался, а в углу будто дитя малое всхлипывает. Удивился Тренька: откуда в избе малому дитяте взяться?

Подполз к краю полатей, видит, в красном углу перед иконами теплится жёлтый огонёк. А на полу мать распласталась, земные поклоны бьёт.

Причитает сквозь слёзы:

— Господи, помоги…

Тренька кувырком с полатей.

— Ты чего, маманя? Аль обидел кто? Так мы его с Митькой…

У матери слёзы пуще прежнего. Обняла Треньку.

— Заступник мой…

Бабушка вошла. Дрова возле печи скинула. Сказала сурово:

— Будет загодя убиваться. Может, обойдётся. Печь затопи. Чай, не одно у тебя дитя-то.

Поднялась тяжело мать. Взялась за дрова.

Моргает белёсыми ресницами Тренька. Понять не может:

— Баба, иль случилось чего?

— Погоди. Не до тебя ноне, — неприветливо ответила бабушка.

Притих Тренька. Стал ждать, что дальше будет.

Мать печь растопила, а сама то и дело во двор. Выйдет, постоит за воротами, поглядит на дорогу и обратно в избу.

Смеркаться стало. Услышал Тренька чутким ухом — скрипнули ворота.

— Кажись, тятька с дедом и Митькой! — крикнул.

Впрямь, отворял отец ворота. А дед — застыл Тренька поражённый — вводил во двор лошадь, запряжённую в телегу. И была та телега гружёна мешками и кулями.

— Маманя! Бабка! — пустился в пляс Тренька. — Глядите, сколько всего привезли!

Закричала мать, залилась слезами:

— Сыночка моего, ровно скотину, продали…

Отец голову опустил. А дед твёрдо молвил:

— Опомнись, Степанида! Верно, дали кабальную запись на Митрия — не помирать же всем с голоду. Однако обещал государь-батюшка Пётр Васильевич по осени, когда разочтёмся, ту кабальную запись порвать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

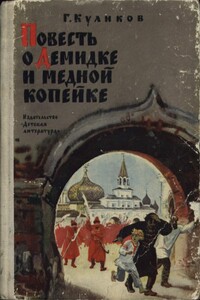

Как жили люди триста лет назад?Прочитай эту книжку и ты совершишь путешествие в далёкое прошлое.Вместе с мальчиком Демидкой пройдёшь сквозь многие опасности и приключения. Побываешь в палатах всесильного боярина Милославского. Заглянешь в страшный царский застенок, где часто пытали совсем невинных людей. Станешь свидетелем грозного народного восстания, которое получило название «медного бунта».Впрочем, зачем много рассказывать? Книга-то перед тобой…

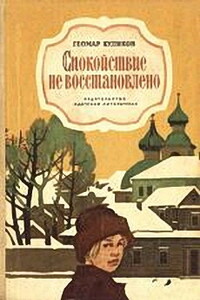

Повесть рассказывает юным читателям о тяжелой жизни крестьян при крепостном праве в России, о реформе 1861 года, обманувшей ожидания крепостных и всех прогрессивно настроенных людей того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта повесть рассказывает про мальчика Иву и Ивана Исаевича Болотникова, который более 350 лет назад, в начале XVII века возглавил Крестьянскую войну, хотел облегчить тяжёлую жизнь простого народа — холопов, крестьян.Много отваги и мужества потребовалось от Ивы, когда, неожиданно для самого себя, сделался он тайным гонцом воеводы Болотникова.Немало опасных и коварных врагов встало на его пути. Но ведь на свете живут и хорошие люди. С ними тоже встретился Ива.И они вместе, Ива и эти люди, помогли великому делу, за которое боролся Иван Исаевич Болотников.

Историческая повесть о событиях конца XV века, вошедших в историю как «Стояние на Угре». В 1480 году между великим князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом происходили военные действия, в результате которых был положен конец монголо-татарскому игу на Руси. Русь стала суверенным государством.

Книга, написанная действительным членом Императорского Русского военно-исторического общества Александром Нечволодовым, уникальна. Ее первое издание стало настольной книгой в семье последнего российского императора Николая II. «Сказания о Русской земле» включают в себя обширнейший историографический материал: от древнерусских былин, песен и летописей до работ Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, И.Е. Забелина и многих других историков и писателей, чьи имена вписаны в золотой фонд истории нашего Отечества. Каждая страница книги пронизана любовью к России и гордостью за ее славное прошлое, настоящее и будущее.

Средневековые японские шпионы и диверсанты Ниндзя, и их загадочное, профессиональное искусство –- Нин-Дзюцу, относятся к наименее исследованным областям. История изучения этого феномена на западе, не насчитывает и пятидесяти лет. Она берет свое начало – с небольшой заметки в журнале «Newsweek» на 3 августа 1964 года. Автор этой небольшой статьи, рассказывал о волне «ниндзямании», захлестнувшей Страну Восходящего Солнца, вкратце сущность и методы нин-дзюцу, и даже представлял последнего мастера этого загадочного искусства Фудзиту Сэйко.

В томе освещается деятельность трудящихся Украинской ССР, добившихся под руководством Коммунистической партии значительных успехов в осуществлении планов хозяйственного и культурного строительства, подъема благосостояния народа в годы послевоенного восстановления и дальнейшего укрепления социализма. В книге показан неуклонный подъем экономики республики — составной части единого народнохозяйственного комплекса страны, расцвет украинской советской культуры, дальнейшее укрепление сотрудничества и дружбы народов СССР.

В книге содержится краткое изложение взглядов современных украинских ученых на национальный исторический процесс. С учетом последних достижений отечественной и мировой исторической науки воспроизводится широкая панорама исторического прошлого украинского народа. В центре внимания авторского коллектива находятся преимущественно вопросы политической истории. Вместе с тем достаточно полно освещены также вопросы социально-экономической истории, культурного и этнонационального развития. Авторами очерков являются ведущие историки Украины — члены украинской части Совместной украинско-российской комиссии историков при НАН Украины и РАН.

Цитата из Михаила Кузмина, вынесенная в заголовок, на первый взгляд совершенно неприложима к советской интимной культуре. Она как раз требовала чего-то большего, чем любовь, редуцируя само чувство к величине бесконечно малой. Соцреализм в классическом варианте свел любовный сюжет к минималистской схеме. Любовному сюжету в романе или фильме отводилась по преимуществу роль аккомпанирующая, а его типология разнообразием не отличалась.Томление страсти, иррациональность, эротика, все атрибуты «чувства нежного» практически отсутствовали в его советском варианте, так что зарубежные наблюдатели зачастую отказывались считать эту странную страсть любовью.

Удельная – район необычный и притягательный и истории здесь не меньше, чем в центральной части города, на Невском проспекте, или Дворцовой набережной... Эта книга для старожилов, которые смогут с ее помощью окунуться в мир своего детства. Она и для тех, кто живет в Удельной уже много лет, но не знаком с богатой историей этого исторического места. И для тех, кто приехал сюда совсем недавно или ненадолго. Каждый найдет на этих страницах что-то интересное для себя и почувствует душу этих мест.