Языки современной поэзии - [3]

Почти каждое слово в стихах Лосева оказывается на перекрестке нескольких образов, тем, аллюзий. Персонажи его текстов, которые появляются в сюжетах, обращениях, цитатах и намеках, — Симеон Полоцкий, Кантемир, Батюшков, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Булгарин, Л. Н. Толстой, Гоголь, Достоевский, Фет, Тютчев, Чехов, Блок, О. Мандельштам, Ахматова, Гиппиус, Цветаева, Маяковский, Льдов, Чуковский, Евг. Шварц, Бродский, Шекспир, Кальдерон, Сведенборг, Т. Манн, Хейзинга, Пропп, М. Бахтин, Ю. Лотман, Р. Якобсон и многие другие писатели, исследователи, художники.

Тексты Лосева становятся пространством столкновения идей. При этом его позиция постоянно уточняется, высказывание подтверждается новыми аргументами, выразительными метафорами. Так, например, реагируя на знаменитые слова Блока Сотри случайные черты — / и ты увидишь: мир прекрасен («Возмездие»[5]), Лосев пишет в стихотворении, помещенном в сборник «Тайный советник» 1987 года:

Позже, в сборнике «Sisyphus redux» (стихи 1997–2000) тема прекрасной случайности получает такое развитие:

Лосев здесь поэтически развивает идею о художественной и провидческой ценности ошибок, оговорок, опечаток, широко распространенную среди писателей[8]. В этом тексте изображена опечатка от того, что по клавиатуре компьютера прошел кот, случайно изобразив кошачье шипенье, и кот этот, вероятно, не только собственный, не только из стихов Бодлера, обозначенных эпиграфом, но и любой из многочисленных литературных котов — из «Мастера и Маргариты» Булгакова, из книги «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, из текстов и, возможно, домашнего быта Бродского. Кот Лосева, названный именем Колумба, случайно открывшего Америку (во всяком случае, по устойчивой легенде) осуществляет «Приказ по армии искусства» Маяковского: Громоздите за звуком звук вы / и вперед, / поя и свища. / Есть еще хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща[9].

Возможно, что в строке Прогуляйся по клавишам, полосатый хвостище таща есть отсылка к «Разговору о Данте» Мандельштама:

Конец четвертой песни «Inferno» — настоящая цитатная оргия. Я нахожу здесь чистую и беспримесную демонстрацию упоминательной клавиатуры Данта.

Клавишная прогулка по всему кругозору античности. Какой-то шопеновский полонез, где рядом выступают вооруженный Цезарь с кровавыми глазами грифа и Демокрит, разъявший материю на атомы.

(Мандельштам, 1994: 220)

Строкой Спой мне песню свою с головой Мандельштама во рту Лосев как будто мстит поэту, написавшему в стихотворении «За Паганини длиннопалым…»: Играй же на разрыв аорты, / С кошачьей головой во рту! / Три черта было — ты четвертый, / Последний чудный черт в цвету![10] Мстит за слова: у Мандельштама речь идет о резной головке грифа скрипки, похожей на кошачью голову (см.: Кац, 1991: 72).

В строчках о презрении к тварям, живущим посредством пера, / но приемлемым на зубок актуальна и омонимия сочетания на зубок с наречием из фразеологизма выучить назубок, так как речь идет о поэтах.

Лосев одинаково свободно говорит и на языке научных формулировок, и на языке поэзии. Границы между этими языковыми пространствами для него, конечно, существуют, культура слова заставляет охранять эти границы[11]. Прямое подтверждение тому — текст, названный Раек нескладуха сочиненный для облегчения духа и возврата к живой натуре после окончания книги эзопов язык в русской литературе[12], — в нем можно видеть современный интеллектуальный вариант народного карнавального поведения при завершении трудового цикла.

Самоирония Лосева попадает и в его научные сочинения, автор становится ехидным оппонентом самому себе. Так, в статье «„Страшный пейзаж“: маргиналии к теме Ахматова / Достоевский» имеется сноска:

Пародируя собственные спекуляции по поводу ахматовской акронимики (см. «Герой „Поэмы без героя“» в кн. «Ахматовский сборник» (вып. 1), La Presse libre: Paris, 1989), я мог бы заметить: что акроним «без лица и названья» — б, л, и, н — блин. Далее следовало бы порассуждать о ритуальном значении «безликого» блина, связанном с верой в воскресение и обычаем поминок — а что такое «Поэма без героя», как не поминки! Возможно, о символике блина в «Братьях Карамазовых».

В монографии разносторонне и обстоятельно исследуется язык поэзии М. Цветаевой, рассказывается об этимологических поисках М. Цветаевой, о многозначности и емкости ее слова, о цветовой символике. Автор доказывает, что поэтический язык — воплощение потенций национального языка. В монографии органически сочетаются поэтика и лингвистика. Убедительно раскрывается связь между языком поэта и его идеями.Для филологов — лингвистов и литературоведов, а также для всех любителей поэзии.

Современная поэзия, ориентированная на свободу языковых экспериментов, часто отступает от нормативных установок. В наше время поэзия с ее активизированной филологичностью – это своеобразная лингвистическая лаборатория: исследование языка в ней не менее продуктивно, чем научное. В книге филолога Людмилы Зубовой рассматриваются грамматическая образность и познавательный потенциал грамматики в русской поэзии второй половины ХХ – начала XXI века, анализируются грамматические аномалии, в которых отражаются динамические свойства языковой системы и тенденции ее развития.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

Автор этой книги, написанной как захватывающий детектив, задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет, до его гибели. Пушкиновед Кира Викторова впервые заявила о том, что у Пушкина была единственная муза и тайная любовь – императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «донжуанский список» Александра Сергеевича, по ее версии, – всего лишь ерническое издевательство над пошлостью обывателей.Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

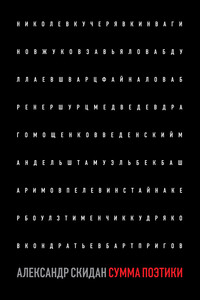

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.