Язык вещей - [5]

В Хитроу продавались две модели Apple. Одна была белого цвета, как и мой компьютер, вторая — матово-черной. Из-за чуть более высоких технических характеристик второй ноутбук был дороже, но как только я его увидел, то сразу понял, что куплю. Черная модель выглядела элегантной, «технократической» и сдержанной. Когда в свое время я приобретал «пуристский» белый компьютер, он поразил меня не меньше, но по сравнению с ним черный MacBook казался таким спокойным, строгим, полным достоинства. Клавиши — квадратной формы с четкими очертаниями, клавиатура деликатно и ненавязчиво вписана в нижнюю панель. В закрытом виде компьютер производил впечатление искусно вырезанного монолитного, странно теплого куска черного мрамора, а не оболочки для набора электронных компонентов.

Черный уже много лет используется другими производителями, уделяющими внимание дизайну, в качестве символа серьезности, но для Apple этот цвет был в новинку. Не случайно черный — цвет оружия: воплощение дизайна, освобожденного от фактора продаж. Этот «никакой» цвет характерен и для научных приборов, производители которых завоевывают лояльность покупателей точностью работы изделий, а не модными штучками. Отсутствие цвета означает, что вы отдаете потенциальным покупателям дань уважения: относитесь к ним достаточно серьезно, чтобы не пытаться привлечь их блестящей мишурой. Естественно, этот способ соблазнения — самый эффективный. В конечном итоге черный цвет тоже становится пустым сигналом, лишенным содержания.

Как только я вытащил новый ноутбук из коробки, стало ясно, что команда дизайнеров Apple (упомянутая на последней странице пользовательской инструкции в качестве создателей этого чуда) при всей своей изобретательности продумала не все. Так, им удалась весьма впечатляющая затея: спрятать в мониторе уже заряженную цифровую фотокамеру. Когда вы начинаете регистрироваться онлайн, компьютер, как по волшебству, преподносит вам подарок: ваше собственного изображение, мигающее с экрана. Однако к другой задаче, куда менее сложной технически, дизайнеры из Купертино не отнеслись с должным вниманием.

Провода у этого черного ноутбука — белые, бросающийся в глаза адаптер — тоже. На работе компьютера этот цветовой разнобой, естественно, не отражается, но тем не менее, распаковывая свою покупку, я испытывал все большее разочарование. Почему у этого портала в будущее оказался столь непрочный, негармоничный фундамент? Это все равно что увидеть Эла Гора за рулем Hummer.

Почему последовательность кажется воплощением власти логики, строгости и расчета? Природа эстетического вокабуляра MacBook находится буквально в нескольких шагах от духа «Баухауса», освятившего геометрию куба, шара и конуса. Для последнего поколения своих изделий Apple позаимствовал «униформу», намекающую на модернизм, целостность и благородную серьезность (контрастирующую с игривым пластиком цитрусовой окраски, в который облекались предыдущие модели). Однако важнейший элемент этой униформы — последовательность. И тут Apple проигнорировал такую, казалось бы, очевидную вещь, как совпадение цвета ноутбука и цвета проводов, поставив тем самым под сомнение целостность всей концепции. Дерево устроено последовательно: его силуэт, форма листа, кольца на стволе — все это формируется одной и той же ДНК, все это части единого целого. И мы подсознательно хотим, чтобы в изделиях, сделанных человеком, отражалось или копировалось это же свойство. Когда выясняется, что это не так, мы испытываем разочарование.

То же чувство, хотя и по другой причине, вызывает магнитная защелка, которую придумали специалисты Apple для присоединения к ноутбуку шнура питания. Спору нет, она гарантирует, что вы случайно не уроните компьютер на пол. Если вы споткнулись о провод, защелка мгновенно отсоединится. Но по этой же причине шнур и адаптер от прежнего компьютера — в свое время я забыл их в номере венецианского отеля и пришлось покупать новые за немаленькую сумму в 100 фунтов — я теперь использовать не могу.

Более того, я заранее знал, какое воздействие на гладкую поверхность этой достойной и желанной вещи произведет пользование. Как только я выну ноутбук из пенопластовой упаковки, мои пальцы сразу же начнут оставлять несмываемые отпечатки на его необычайно уязвимой отделке. Сенсорная панель начнет покрываться слоем жира и со временем станет чем-то вроде прудика в миниатюре. Из-за накопления статического электричества на экране будут оседать волоски и хлопья перхоти. Очевидно, дизайнеры, во многом столь искусные и изобретательные, до сих пор не желают принять во внимание несовершенства человеческого тела, входящего в контакт с цифровым миром. Впрочем, у преданных поклонников есть способ защитить MacBook. Можно купить пленку и завернуть компьютер в некое подобие герметичного «презерватива», изолирующего его от любых контактов с человеком.

Ноутбуки, конечно, не единственные потребительские изделия, которые предают их владельцы. В процессе использования мы можем погубить практически любую вещь, которую мы убедили себя полюбить. В свое время новенький пластиковый корпус моего мобильного телефона Nokia, покрытый металлической оболочкой, помогал создавать ощущение, что я приобрел последнее слово науки и техники. Но уже через несколько месяцев под постоянным воздействием моих беспокойных пальцев он превратился в неприглядный кусок простого поликарбоната, как будто пораженного отвратительной «кожной» болезнью: металлическая облицовка стала слезать клочьями, обнажая серый пластик, скрывавшийся под ее полированной поверхностью. Кроме того, если внешний вид телефона свидетельствовал о серьезной попытке создать предмет, с которым вам не захочется расставаться никогда, некоторые аспекты его работы доставляли куда меньше удовольствия. Чтобы воспользоваться встроенной камерой или выйти в интернет, надо было проделать столько операций на экране и манипуляций с кнопками, что эти действия по степени неудобства стали казаться попыткой набрать номер телефона в рукавицах сварщика.

«33 мифа о Китае» отвечают на злободневные вопросы, рассеивая туман стереотипов о жизни в Китае, его культуре и обществе. Финская журналистка Мари Маннинен прожила в Китае четыре года и написала множество статей о положении дел в КНР для ведущих изданий Финляндии. Основываясь на личном опыте и десятках интервью с экспертами, она расставила все точки на иероглифами. Действительно ли китайцы дурно воспитаны? Как работает «политика одного ребенка»? Объективен ли наш взгляд на Тибет? Правда ли, что в Пекине самый грязный воздух в мире? А как там с цензурой?

В монографии впервые представлено всеобъемлющее обозрение жизни чеченцев во второй половине XIX столетия, во всех ее проявлениях. Становление мирной жизни чеченцев после завершения кровопролитной Кавказской войны актуально в настоящее время как никогда ранее. В книге показан внутренний мир чеченского народа: от домашнего уклада и спорта до высших проявлений духовного развития нации. Представлен взгляд чеченцев на внешний мир, отношения с соседними народами, властью, государствами (Имаматом Шамиля, Российской Империей, Османской Портой). Исследование основано на широком круге источников и научных материалов, которые насчитывают более 1500 единиц. Книга предназначена для широкого круга читателей.

После успеха первой книги «Голландские дети спят всю ночь», получившей высокую оценку доктора Комаровского, Виктория Хогланд представляет сборник коротких рассказов о Нидерландах. В него вошли как уже любимые читателями юмористические заметки про жизнь в голландской деревне и приключениях ее мужа Адри, так и новые рассказы о культуре и нравах местных жителей. Яркий, сочный журналистский стиль Виктории, удачно дополненный иллюстрациями Бажены Борисовой и Александра Качуры, заставит вас смеяться, грустить, хмуриться, хихикать, удивленно качать головой и совершенно точно мотивирует посетить страну мельниц, тюльпанов и сыра.В формате A4.pdf сохранен издательский макет.

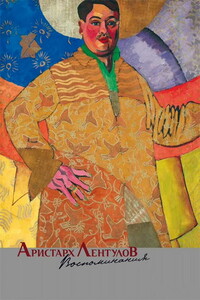

Книга воспоминаний художника Аристарха Лентулова, одного из основателей объединения «Бубновый валет», яркого представителя русского авангарда начала XX в., — первая полная публикация литературного наследия художника. Воспоминания охватывают период с 1900-х по 1930-е гг. — время становления новых течений в искусстве, бурных творческих баталий, революционных разломов и смены формаций, на которое выпали годы молодости и зрелости А. В. Лентулова.Издание сопровождается фотографиями и письмами из архива семьи А. В. Лентулова, репродукциями картин художника, подробными комментариями и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой начала — первой трети XX в.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

В книгу известного ученого, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Васильевича Кинжалова вошли исторический роман «Боги ждут жертв», рассказ «Орлы Тиночтитлана» и статьи из научного сборника «Астрата».