Я видел Сусанина - [2]

Вот как встретил я впервые деда Ивана, вот как подружился с ним надолго и накрепко.

Даже теперь, когда уйма лет прошло с той благословенной поры, когда многое в жизни изведано и пережито, мне по-прежнему, оказывается, нужен этот воинственный клич — «Мангада-Вуг!» Тает, как в дымке, Судиславская Малиновка, мой березовый рай; книги и рукописи на столе зовут к сегодняшним, к новым делам, а сквозь страницы нет-нет да и глянут седые сусанинские брови и глаза вприщур: «Дружбу забыл, землячок? Чуждаться стал?»

И невольно вспоминаешь полати своего детства. Я изучал давние времена, читал-перечитывал разные редкие книги, в архивных пластах рылся… Кому, как не мне, рассказывать восстановленную быль про деда? Долго ль мне ждать-поджидать, если я даже сердцем слышу деда порою?

Вот почему пришло время пригласить вас, друзья, на заветную мою тропку: собирайтесь-ка в путь-дорогу! Как вы на это смотрите? Заглянем, скажем, в 1608 год, повидаем города и деревни того давнего века… Мальчишек Башкана и Репу увидим, и деда Ивана, и бояр, царей, воинов…

Желаете?

Тогда вот вам рука моя: держитесь.

— Мангада-Вуг!.. Синь-камень, ворохнись, калитка, отпахнись!..

— Едем!

Путешествие первое

ПРЕДГРОЗЬЕ

ЗА ВОЛШЕБНОЙ ДВЕРЬЮ

Эх, леса костромские, леса дремучие!.. Ельник слева, березнячок справа, а там и сплошь глухмень хвойная боровая; когда-то когда, будто оконце света, проглянет за игольчатыми лохмами выжженная полянка-подсека. Мы в лесу предков, друзья: мы ступили за волшебную дверь. Порхнула с кустов крушины рябенькая бойкая пичуга — это уже пичуга древняя. И дятел-желна, что трижды турлукнул где-то под макушкой величественной сосны, вовсе не простой он, не наших дней дятел. И, конечно уж, не пытайтесь высматривать в этом прихмуренном царстве асфальтовую стрелу накатанного шоссе, не ловите ухом привычно-родного нам рокота самолета над лесом. Ямская проезжая дорога, искарябанная донельзя ухабами, вся в разводьях жирной липучей грязи, мотается среди мшистых стволов-исполинов будто пьяная; в стороне от промоин, ловко обегая корневища и кочи, змеятся набухшие влагой тропы с бесчисленными вмятинами лаптей и босых ног. А небо полудня голубеет высоко-высоко над изумрудно-золотистыми кронами: снизу смотреть — как из колодца.

Но вас, кажется, жжет нетерпение? Вам хочется поскорее увидеть и ощутить незнакомый век, окунуться в него? Не надо спешить — вот мой совет. Коль сдвинули мы время на триста шестьдесят лет, провалившись, как в люк, в прошлое, то лучше уж нашу разведку вести исподволь, без жадной и вредной суеты. Гляди-смекай да на ус мотай — вот наше дело. И еще условимся: нас нет, хотя мы и тут. Поняли? Не то чтоб вмешаться во что-то, новый порядок свой навести, несправедливость исправить, — нет и нет! Мы даже подвергнуть себя хотя бы малейшей опасности, к сожалению, не сможем: мы ведь невидимки, друзья!

Так и условимся?

А теперь — наблюдать!

Кончились наконец мутные хляби под ногами, сходят на нет пахучие гнилые моховища. Дорога вырвалась на благодатную сушь; можно присесть на холмик муравчатый, окрест оглядеться малость. Что там темнеет у крутого подъемца, в голубоватом лесном просвете? Овраг — старый, тенистый, весь в пышных папоротниках — пересекает наш путь. А корягу-выворотень, что повыше оврага, — видите? Чудище горелое, в комьях ссохшейся грязи, где наверху шеборшится что-то живое. Да нет, не шишига это, не кикимора лепится там к черным рогулям-корневищам и не Мишуня-медведь, лешевых мест шатун… Это же ч е л о в е к и з 1608 г о д а! Ну а коль совсем уж точным быть, то — юный человек: просто сказать — парнишка, долговязый и тонкий, поглядывающий с любопытством вверх. На парнишке — длинная, до колен, холщовая рубаха с веревочной опояской и шапкой, несмотря на лето. Странная для нашего взгляда шапка: по низу — полоска меха вытертого, пальца в три шириной, над мехом — презабавный, оттянутый назад сосок. Иванушку-дурачка мы в таких шапках рисуем.

Над кокорой, где угнездился мальчуган, распахнуло мощные ветви старое дуплистое дерево… А там — что? Пониже дупла средь листвы болтаются чьи-то ноги в лаптях. Оборки сбиты небрежно, одна портянка растрепана.

— Пыхтишь там зело, — тревожится нижний. — Всполошишь весь рой.

— Молчи, Башкан, знаемо дело.

— Давай, ловчи, Репа! Я тут с корзинкой подстроюсь, ты — ветку тряхнешь…

— Наши будут пчелки…

Разумеется, парнишки в лаптях вели разговор свой по-древнему. «Пчела», например, у них звучало как «бжола», корзина — «зобенька»; да и совсем непонятные слова: «порато», «стромко»… Зачем писать их? Темнить речь я не хочу, я расскажу проще, по-нынешнему. А мальчишки — будь они из какого ни есть века — всегда и во всем, конечно, мальчишки.

— Трясу-у, Башканище-е, — слышен истошный крик. — Гопп-ля-я!..

— Эх, мимо шатнуло… Давай скорей дрыгаля!

Но что это?

Загадочный, таинственно-вибрирующий звук, что похож был вначале на дальний рокот авиационного мотора, явственно превратился вдруг… в бормотание бубенчиков! Торопливый колесный перестук по суховалу, дробь конских копыт за спиной и — «Дел-лай, залетные!» — слышится почти над ухом. Прочь, прочь с дороги, пото́м разглядим колесницу и древнюю упряжь. Лошадьми правит, сидя верхом на передней, верткий разбитной мужичок, в тележке трясется-мотается среди подушек нечто рыхлое и тучное, пьяно рявкающее:

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

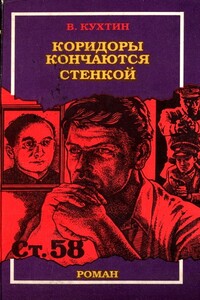

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.