Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы - [47]

(Не здесь ли Давыдов впервые задумается о том, что неприятеля можно напугать и обмануть – и подобным образом брать не только местечки, но и города?)

«Доверяя словам Кульнева, шведы прекратили бой и уступили местечко…»

Так русские вступили на шведскую землю – всего в ста верстах от Стокгольма, – и опять есть ощущение, что Давыдов был едва ли не первым, кто перешагнул со льда на берег.

В Гриссельгаме, на клочке чужой земли, бесстрашный авангард провёл два дня, пока им не передали с вестовым, что можно возвращаться назад.

В формулярном списке Давыдова отмечено, что за русско-шведскую кампанию он участвовал в десяти крупных битвах.

Кульнев несколько раз представлял его к наградам, а следом и сам Багратион написал отдельный рапорт в военную коллегию с просьбой наградить Давыдова св. Георгием IV класса.

Но за финскую ему ничего так и не дали; причины этой несправедливости неизвестны, так что и гадать не станем.

Давыдов мог бы осердиться за такое невнимание, но вместо этого с ледяной северной войны, толком не отдохнув, он перебрался на следующую, но уже жаркую – русско-турецкую.

Началась она с того, что подзуживаемые Наполеоном турки стали препятствовать российскому флоту ходить через Дарданеллы, а закончилось всё тем, что ввязавшаяся в конфликт Россия потребовала присоединения к ней Молдавии, Валахии, Бессарабии и, раз пошла такая крупная игра, независимости сербов от турецкого владычества.

Турок вновь поддерживали англичане.

Французов Давыдов видел в деле, шведов и финнов видел, а турок – ещё нет. 25 июля 1809 года вместе с Багратионом явился он в действующую армию.

14 августа главнокомандующий Молдавской армией Багратион двинет полки через Дунай.

Давыдов – его адъютант; 18 августа он в бою при взятии Мачина, 22 августа – в бою при взятии Гирсова, 4 сентября – в сражение под Рассеватою, где русские разбили 12-тысячный турецкий корпус. 10 октября у Татарицы – ещё одно сражение, с турецким визирем, – и снова победа после десятичасового боя.

В следующем году Багратиона на должности главнокомандующего замещает граф Николай Каменский. Подъезжает и генерал Кульнев, ему препоручают командование авангардом, куда направляют Давыдова, – и тот вновь оказывается в той же компании, что год назад в Финляндии и на краешке Швеции.

Перезимовав, русская армия снова бросается в бой. 5 мая в составе авангарда Кульнева Давыдов участвует в осаде крепости Силистрия, затем, по пути к крепости Шумла, – в бою с турецкой конницей, которая была рассеяна. В самой Шумле от 35-тысячного русского корпуса заперлись 40 тысяч турок. 10 и 11 июня крепость пытались взять, но безуспешно, однако за те бои Давыдов получил очередную свою награду: орден св. Анны с бриллиантами. Он был произведён в ротмистры и теперь исполнял обязанности бригад-майора в авангарде.

Совместное с Кульневым время боевое Давыдов назовёт в своей автобиографии «поучительным». В Молдавии, признается он, довелось ему закончить «курс аванпостной службы, начатой в Финляндии», и познать «цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою».

Хотя мы понимаем, что не из одних спартанских тягот состояла та служба.

Участник той кампании, офицер входившего в авангард 1-го егерского полка Михаил Петров пишет в своих воспоминаниях: «Между военных действий славного Кульнева были иногда часы, когда мы, адъютанты его, мечась с приказаниями по линиям атак и манёвров наших от пехоты к гусарам и от казаков к драгунам, соединялись у нашего почтенного, незабвенного начальника-героя, любезного всем Якова Петровича, поесть кашицы и шашлыков или попить с ним чайку, сидя у огонька вкруговую. Тут Денис Васильевич Давыдов острыми своими высказываниями изливал приятное наслаждение утомлённым душам нашим. Он пил, как следует калиберному гусару… для шутки любил выставлять себя “горьким”. Выпив поутру первую чашу, он, бывало, крехнет и поведёт рукою по груди и животу, качая головой медленно в наклон к груди; и как однажды Кульнев, давний друг его, спросил Давыдова: “Что, Денис, пошло по животу?”, он отвечал: “По какому уж тут животу идти, а по уголькам былого когда-то живота зашуршело порядочно”».

«На водку, – писал сам Давыдов про Кульнева, – он был чрезмерно прихотлив и потому сам гнал и подслащивал её весьма искусно. Сам также заготовлял разного рода закуски и был большой мастер мариновать рыбу, грибы и прочее, что делывал он даже в продолжение войны, в промежутках битв и движений. “Голь на выдумки хитра, – говаривал он, потчуя гостей, – я, господа, живу по-донкишотски, странствующим рыцарем печального образа, без кола и двора; потчую вас собственным стряпаньем и чем Бог послал…”»

Дабы разбавить вдруг создавшийся лирический настрой, скажем, что под Шумлой русская армия встала намертво; от жары начались повальные болезни – и потери шли хуже боевых; так что и пили офицеры часто с целью медицинской, изводя заразу в зачатке.

К тому же так отменно показавший себя в Финляндии 32-летний генерал от инфантерии граф Каменский на этой кампании вдруг явился самодуром, откровенно тиранившим войска и офицерский состав.

Захар Прилепин — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна»… Известность ему принесли романы «Патологии» (о войне в Чечне) и «Санькя»(о молодых нацболах), «пацанские» рассказы — «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой». В новом романе «Обитель» писатель обращается к другому времени и другому опыту.Соловки, конец двадцатых годов. Широкое полотно босховского размаха, с десятками персонажей, с отчетливыми следами прошлого и отблесками гроз будущего — и целая жизнь, уместившаяся в одну осень.

Второй роман одного из самых ярких дебютантов «нулевых» годов, молодого писателя из Нижнего Новгорода, финалиста премии «Национальный бестселлер»-2005 станет приятным открытием для истинных ценителей современной прозы. «Санькя» — это история простого провинциального паренька, Саши Тишина, который, родись он в другие времена, вполне мог бы стать инженером или рабочим. Но «свинцовая мерзость» современности не дает ему таких шансов, и Сашка вступает в молодежную революционную партию в надежде изменить мир к лучшему.Классический психологический роман, что сегодня уже само по себе большая редкость, убедительное свидетельство тому, что мы присутствуем при рождении нового оригинального писателя.

Не совсем понятно, что делать с Прилепиным, по какому разряду его числить. У нас такой литературы почти не было.Проза Прилепина вызывает желание жить — не прозябать, а жить на всю катушку. Еще десяток таких романов, чтобы уж самых ленивых и безграмотных проняло, — и России не понадобится никакая революция.Дмитрий Быков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

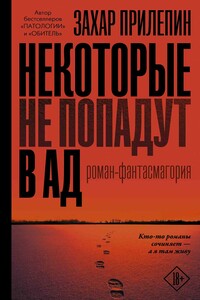

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий “Большая книга”, “Национальный бестселлер” и “Ясная Поляна”. Автор романов “Обитель”, “Санькя”, “Патологии”, “Чёрная обезьяна”, циклов рассказов “Восьмёрка”, “Грех”, “Ботинки, полные горячей водкой” и “Семь жизней”, сборников публицистики “К нам едет Пересвет”, “Летучие бурлаки”, “Не чужая смута”, “Взвод”, “Некоторые не попадут в ад”. “Ополченский романс” – его первая попытка не публицистического, а художественного осмысления прожитых на Донбассе военных лет.

Захар Прилепин — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмёрка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки», «Не чужая смута», «Всё, что должно разрешиться. Письма с Донбасса», «Взвод». «И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали.

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.

Автобиографическое издание «С гитарой по жизни» повествует об одном из тех, кого сейчас называют «детьми войны». Им пришлось жить как раз в то время, о котором кто-то сказал: «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Людям этого поколения судьба послала и отечественную войну, и «окончательно построенный социализм», а затем его крушение вместе со страной, которая вела к «светлому будущему». Несмотря на все испытания, автор сохранил любовь к музыке и свое страстное увлечение классической гитарой.

Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Сборник воспоминаний детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев, переживших голод 1921–1922 годов.

В книге академика В. А. Казначеева, проработавшего четверть века бок о бок с М. С. Горбачёвым, анализируются причины и последствия разложения ряда руководителей нашей страны.