Я спросил Уилкинса, не могут ли Кэннингхэмы присоединиться к нам — уж больно хочется ночного Нью-Йорка.

— Нью-Йорк будет завтра: дневной, вечерний и ночной, — решительно сказал Уилкинс. — Пойдем в музей Гугенгейма смотреть Кандинского, потом пообедаем в клубе «Плей бой», дальше — квартал хиппи, бурлекс и театрик на Бродвее, в завершение — чудный барчик, куда ходили Джекки и Роберт Кеннеди после гибели президента. Кстати, Джекки сейчас в Нью-Йорке со своим Онасисом и по-прежнему захаживает туда. А сегодняшний вечер принесем на алтарь дружбы. Старина Кэннингхэм осуществил мечту всей жизни — купил дом. Он смертельно обидится, если не сможет похвастаться своими хоромами. Дом, конечно, скромный, но очень уютный и удобный.

Спорить не приходилось, мы отправились к Кэннингхэму — где-то неподалеку от Карнеги-холла.

Час был непоздний, но миссис Кэннингхэм уже удалилась на покой, правда, нам обещали, что она спустится вниз. Все члены семьи занимали по этажу в узком доме, словно вдавленном между двумя гигантами. В нижнем этаже над скромными гостиной и столовой царил огромный кабинет хозяина, во втором — находилась спальня хозяйки, еще выше — обиталище дочери, последний этаж, символизирующий мансарду, служил приютом юному Эдди Кэннингхэму — поэту-хиппи. Да, за два года застенчивый, нескладный, угрюмый подросток с ломающимся голосом и голодным взглядом исподлобья превратился в элегантного, самоуверенного хиппи, бряцающего на лире. Я не шучу, говоря: «элегантный» хиппи. Стиль любви и цветов породил могучее подражание среди состоятельной американской молодежи. Но если иные, приобретя в специальных и очень дорогих магазинах рваные джинсы (куда дороже цельных), куртку с протертыми локтями и ярчайший грязный шейный платок, всерьез присоединяются к старожилам квартала Гринич-Вилледж, то другие, оставаясь вполне ручными, домашними, присваивают лишь форму хиппи: волосы до плеч, борода, джинсы с раструбами, нечищеная обувь, цветастый галстук. Эдди был нарядным, чистеньким, надушенным хиппи. Его шелковистые волосы ниспадали до плеч вельветового пиджака, не оставляя на нем ни следа перхоти, ни сала, неотъемлемых признаков настоящего хиппи; мягкая молодая борода обрамляла чистое розовое лицо; аккуратно разлохмаченные края штанов ниспадали красивой бахромой на замшевые ботинки; длинные, нестриженые ногти сверкали перламутром. Словом, он отнюдь не казался пугалом рядом со своим худощавым спортивным отцом и сестрой — узкое, сильное тело, нежная беспомощная голова, клонящаяся то к левому, то к правому плечу, то падающая на грудь в беспричинной печали юности, то откидывающаяся назад в радостном, легком смехе.

Если бы я начинал знакомство с Америкой в этот вечер, то, не ожидая расспросов, засыпал бы радушную семью рассказами о наших общих московских знакомых, о молодом трепаче-гитаристе, так полюбившемся младшему поколению Кэннингхэмов, и, конечно, о своих близких, о переменах, случившихся в моей жизни, но опыт минувших дней призывал к сдержанности. И потому, умеренно покричав при виде хозяина и похлопав его по твидовой спине, размашисто пожав добрую лапу Эдди и осторожно — пальчики его сестры, выразив надежду приветствовать миссис Кэннингхэм и восхитившись домом, я спокойно опустился в кресло и замолчал.

Довольно долго никто меня не тревожил. Кэннингхэм смешал нам что-то выпить, и мы выпили; пришла сладко позевывающая миссис Кэннингхэм в чем-то розовом, воздушном, и мы опять покричали, но сдержанно. Потом юный Эдди спросил, появились ли в Советском Союзе хиппи.

— Нет! — сказал я сожалеюще. — В этом плане никакого прогресса… О чем вы пишете?

— Ему еще не о чем писать, — сказала сестра, и все засмеялись.

— А как поживают… э…э… — любезно начала миссис Кэннингхэм, но зевота так выслезила ей глаза, что она вынуждена была закрыть лицо руками.

— Все — о'кэй! — заверил я, уместив в этой краткой формуле трудную и сложную жизнь последних лет.

— Нравится наш дом? — спросила миссис Кэннингхэм. Экономя силы, я закатил глаза и развел руками: мол, нет слов!

— Но у вас тоже… — и опять посланница морфея — зевота — помешала ей закончить фразу.

— У меня тоже о'кэй! — пришел я ей на помощь.

— Вы не были под Корсунь-Шевченковским в пору войны? — спросил Кэннингхэм.

— Нет.

— А вы не знаете, кто из литераторов был?

— Нет.

— Симонов тоже не был?

— Понятия не имею.

— Ему это нужно для второй части книги, — пояснил Уилкинс.

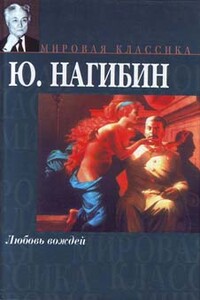

Кэннингхэм вышел в кабинет и вернулся с громадным томом в красивой суперобложке. Достал шеферовское перо и что-то размашисто написал на титульном листе. Я с благодарностью принял книгу, поникнув под блаженной тяжестью, и понял, что придется оставить ее в Америке, ибо в самолет не пускают с лишним весом, а у меня нет багажных денег.

— Бестселлер, — заметил Уилкинс.

— Седьмое место в списке, — уточнил Кэннингхэм.

— Вы, конечно, видели… — начала миссис Кэннингхэм, но зевота буквально задушила ее; с извиняющейся улыбкой она встала и, пошатываясь, направилась к лестнице.

— Жена хотела сказать, что в воскресных номерах «Нью-Йорк тайме» публикуются списки бестселлеров, — пояснил Кэннингхэм.