Воздушная битва за город на Неве - [4]

Однако в самом городе о грозящей опасности пока не подозревали. Сводки Совинформбюро скрывали истинное положение вещей на фронтах, сообщая в основном мелкие, второстепенные подробности и по-прежнему публикуя «сводки» о массовой сдаче в плен немцев. В начале июля Ленинград еще жил привычной жизнью, хотя по ночам в городе была введена светомаскировка, а на вокзалах под «Прощание славянки» каждый день тысячи людей провожали эшелоны с мобилизованными.

Впрочем, в то время как многие ленинградцы только отправлялись на передовую, оттуда, наоборот, в город уже начали прибывать бегущие от немецкого наступления моряки, в панике бросившие свои части. Они-то и доставили в Ленинград самую свежую информацию. О всеобщем отступлении, оставлении военно-морских баз, о бесполезности сопротивления, ну и о том, что немцы скоро уже будут здесь! «Наблюдаются случаи, когда целые группы краснофлотцев и даже некоторые командиры самостоятельно «эвакуируются» с фронта и из прифронтовой полосы, захватывая иногда автомашины, на которых беспрепятственно и бесконтрольно приезжают прямо в Ленинград, где безнаказанно распространяют ложные, явно провокационные слухи, – писал в своем приказе нарком Кузнецов 9 июля. – Отдельные «командиры» даже переодеваются в краснофлотскую форму[3], уничтожая личные документы»[4].

А паниковать и «переодеваться» было отчего. 10 июля немецкие танковые дивизии, прорвав фронт к югу от Пскова, устремились к Луге. До Ленинграда им оставалось всего 180–200 километров. При том стремительном темпе наступления, который Лееб взял с начала войны, ему требовалось 9—10 дней, чтобы подойти к стенам города.

Тем временем уже с первых дней вторжения над Ленинградом и его окрестностями стали регулярно появляться немецкие самолеты-разведчики. В первые недели войны в этом районе в основном действовала 2-я эскадрилья отдельной авиагруппы дальней разведки при главнокомандующем люфтваффе (Aufkl.Gr.Ob.d.L.) под командованием оберста Теодора Ровеля. В отличие от обычных групп, которые в тот момент действовали в интересах воздушных флотов и сухопутной армии, последняя занималась стратегической разведкой и выполняла особо важные задания, результаты которых докладывались напрямую главному командованию люфтваффе, абверу, а зачастую и лично фюреру. 2 (F)./Ob.d.L. гауптмана Клауса Притцеля базировалась на аэродроме Инстербург в Восточной Пруссии, откуда с первого дня совершала вылеты в район Таллина, Кронштадта, Ленинграда и Ладожского озера.

Унтер-офицер Макс Лагода, служивший бортрадистом в составе экипажа обер-лейтенанта Вальтера Фрошауэра, вспоминал:

«21.06.1941 г. мы узнали, что начинается война с Россией! Утром первые машины совершили вылеты на восток. Наш экипаж отправился на задание на второй день. Мы хорошо подготовились, и каждый знал свое дело. Приказ гласил: контролировать движение судов в Балтийское море с островов Эзель и Даго[5]в Ревель[6], а также фотографировать все транспорты.

Первый вылет проходил над Ревелем. Здесь, в порту находилась часть русского Балтийского флота… Мы сфотографировали гавань и город. Затем мы продолжили полет на высоте 7800 м, над окружающими базу аэродромами»[7]. Первый вылет Лагоды и его экипажа на Восточном фронте продолжался 245 минут. При этом почти на всем протяжении полета из-за большой высоты летчики дышали через кислородные маски.

Всякий раз разведчики старались подойти к цели не замеченными для истребителей ПВО, поэтому летали преимущественно на большой высоте и над облаками. Однако это удавалось не всегда. Лагода продолжал свой рассказ: «Истребитель намного меньше, маневреннее и быстрее, чем мы. Единственное, что мы могли противопоставить им, – это наша смелость. Как правило, бой выигрывал тот, кто первым увидел своего противника. Часто русские истребители оставались далеко позади только потому, что я или другой член экипажа первыми заметили их. Так нам удавалось избежать боя, хотя нередко можно было видеть их трассирующие очереди. Это не было каким-то выдающимся открытием, но факт. Бдительность составляла половину успеха»[8].

29 июня эскадрилья Притцеля понесла первую боевую потерю на Восточном фронте. Ju-88A-5 лейтенанта Дитриха Альбрехта из 2-й эскадрильи выполнял дальний вылет в район Ладожского озера. Бортмеханик унтер-офицер Отто Густав сообщил по рации, что самолет подвергся атаке высотного перехватчика и все члены экипажа получили серьезные ранения.

Надо отметить, что переговоры по радио были запрещены, но передавать сообщения открытым текстом разрешалось в экстренных ситуациях. Альбрехту в итоге удалось дотянуть до Восточной Пруссии, однако при выполнении вынужденной посадки «Юнкерс» потерпел катастрофу. Все летчики при этом погибли и вскоре были похоронены с почестями на военном кладбище в Инстербурге.

В начале июля экипажи из 2-й эскадрильи продолжали интенсивные полеты в район Финского залива и Ленинграда. По воспоминаниям Макса Лагоды, средняя продолжительность вылетов, проведенных им 2 и 5 июля, составляла от пяти до шести часов.

О роли авиации в Сталинградской битве до сих пор не написано ни одного серьезного труда. Складывается впечатление, что все сводилось к уличным боям, танковым атакам и артиллерийским дуэлям. В данной книге сражение показано как бы с высоты птичьего полета, глазами германских асов и советских летчиков, летавших на грани физического и нервного истощения. Особое внимание уделено знаменитому воздушному мосту в Сталинград, организованному люфтваффе, аналогов которому не было в истории. Сотни перегруженных самолетов сквозь снег и туман, днем и ночью летали в «котел», невзирая на зенитный огонь и атаки «сталинских соколов», которые противостояли им, не щадя сил и не считаясь с огромными потерями.

Книга показывает многообразную и обширную панораму противостояния немецкой авиации и советского флота в 1941–1945 гг. на Балтийском море, а также на Чудском и Ладожском озерах.Предназначается для широкого круга читателей, как специалистов, так и любителей военной истории.

Цель данной книги – непредвзято рассказать о том, как существовали и работали люди в годы Великой Отечественной войны.Неизвестные и малоизвестные факты о жизни и быте рабочих и крестьян в тылу, борьба с преступностью и саботажем, анализ самых громких уголовных процессов времен Великой Отечественной, трагические судьбы людей, по тем или иным причинам вынужденных дезертировать из армии или уклониться от призыва…Авторы книги не лакируют и не очерняют наше прошлое.Их задача – просто и беспристрастно поведать читателям о том, каковы были условия жизни в тылу и намного ли эта жизнь была легче и безопаснее, чем на фронте…

16 апреля 1942 года генерал Э. фон Манштейн доложил Гитлеру план операции по разгрому советских войск на Керченском полуострове под названием «Охота на дроф». Тот одобрил все, за исключением предстоящей роли люфтваффе. Фюрер считал, что именно авиации, как и прежде, предстоит сыграть решающую роль в наступлении в Крыму, а затем – и в задуманном им решающем броске на Кавказ. Поэтому на следующий день он объявил, что посылает в Крым командира VIII авиакорпуса барона В. фон Рихтхофена, которого считал своим лучшим специалистом.

На основе воспоминаний очевидцев и широкого круга исторических материалов Д. М. Дёгтев и Н. Н. Баженов в своей книге «Фюрер как полководец» дают обзор и анализ деятельности Адольфа Гитлера в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Третьего рейха в ходе Второй мировой войны.Предназначается для широкого круга читателей, как специалистов, так и любителей военной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.

Данная книга посвящена деятельности специальных и секретных подразделений люфтваффе, занимавшихся заброской шпионов и диверсантов в глубокий тыл противника и другими особыми миссиями. Об операциях и задачах этих подразделений знал лишь ограниченный круг лиц, строгие меры секретности соблюдались даже внутри эскадрилий. Зона их деятельности поражала воображение: вся Европа, включая нейтральные страны, Гренландия, Северная Африка, Заполярье и острова Северного Ледовитого океана, Урал, Кавказ, Средняя Азия, Иран, Ирак и Афганистан.

«Признаться, война на Халхин-Голе началась для нас неудачно, – вспоминал советский летчик Георгий Приймук. – Мы, по существу, были к ней не готовы. Первый бой, состоявшийся 27 мая, наша эскадрилья проиграла вчистую. Мы еще не умели вести атаку, да и материальная часть оказалась неисправной». Для германских истребителей первая кампания против Польши тоже не оказалась легкой прогулкой.Этот труд является логическим продолжением ранее вышедшей книги «Ишак» против мессера», повествовавшей о создании и начале боевой карьеры двух наиболее известных истребителей конца 30-х – начала 40-х годов ХХ века: советского И-16 и немецкого Bf-109.

Настоящая книга – сборник документов, характеризующих боевую деятельность одного из самых результативных асов ВВС КА (лучшего аса антигитлеровской коалиции, воевавшего на американском самолете Р-39 «Аэрокобра») в годы Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова, его службу в послевоенное время и будни генерал-майора авиации в запасе.В основе сборника два дневника. Первый – личные записи, сделанные Григорием Речкаловым, работавшим в свое время в Центральном архиве МО СССР с «Журналом боевых действий 16-го гиап в 1943 г.», наиболее отличительных боевых будней своего авиаполка в 1943 г.

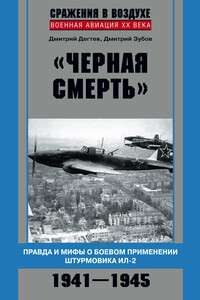

Эта книга посвящена одному из самых известных советских самолетов времен Великой Отечественной войны — штурмовику Ил-2. У советских воинов и солдат вермахта самолет получил множество разных — красивых и не очень — прозвищ: «горбатый», «летающий танк», «цементбомбер», «железный Густав», наконец, «черная смерть». Будучи, по сути, основным ударным самолетом ВВС Красной армии, штурмовик использовался для атак по самым разнообразным целям — от пехоты, засевшей в окопах, до кораблей и укрепленных опорных пунктов.В этой книге на основе рассекреченных архивных документов, воспоминаний очевидцев и других источников проанализирована практика боевого применения штурмовиков Ил-2, начиная от боев в Белоруссии в 1941 г., когда их только опробовали в бою, до Берлинской операции в апреле-мае 1945 г., когда авиаудары по противнику наносились уже сотнями бронированных машин.