Воспоминания - [11]

Прежде чем сдавать экзамены для поступления, моя родная тетка, выходившая меня в раннем младенчестве, взялась организовать поход на байдарках, в каждой по двое – по реке Угре. Дивные, порой совершенно безлюдные места, ужение рыбы (в тонкостях я его так и не освоил), готовка пиши на костре, купание в этой мелкой, но быстрой реке ежедневно по нескольку раз, мягкий деревенский хлебушек и парное молоко на редких стоянках, тучи комаров и просторы полей, леса с неисчислимым запахом трав, цветов, растений – вот она, Россия, не с «пятачок» Сокольнического парка. Проплывали мы и место стояния на Угре, где в 1480 году бесславно закончилось татаро-монгольское иго. Никаких исторических «отпечатков» там не осталось, быстрый поток широкой, но мелкой речки давно унес в прошлое все их следы.

В техникум я поступил в 1960 году, это было не сложно, хотя получил по недоразумению отрицательную оценку за ошибки в диктанте. Мой настойчивый отец, не веря в такой исход, заставил членов комиссии перепроверить, ошибки не мои, а уже проверявшего. Они были обнаружены, и, несмотря на недостающий проходной балл, я был зачислен – еще бы, единственный мальчик в девчачьей группе. Правда, были в ней еще двое из автономных республик, зачисленных без экзаменов «по квоте». Через полгода их все-таки отчислили за полную неуспеваемость.

Надо сказать, что наша группа была первой дневной «техредов» с уклоном в художественное редактирование. Позднее это не повторялось. Основная преподавательница, которой я буду благодарен до конца своих дней, Татьяна Валериановна Печковская, опытный худред, выпустила сотни, если не тысячи специалистов – технических редакторов. Работали они по всему Советскому Союзу, боготворили Татьяну Валериановну и переписывались с нею. Все три года обучения она как-то по-особенному относилась ко мне, прощала строптивые выходки, наставляла в ремесле, знакомила с литературой и поэзией Серебряного века. Тогда я запомнил несколько стихотворений из двухтомника «Чтец-декламатор» дореволюционного издания – Бальмонта, Минского, Полонского, Брюсова. Еще одна книга, которую она мне даже подарила, была «Выразительный человек» Волконского, бывшего недолгий срок директором Императорских театров. Так началось мое первое знакомство с блистательными постановками, пластикой балета, позднее вылившееся в увлечение С. П. Дягилевым и работой его труппы.

Печковская однажды взяла меня в поездку в Ригу, там мы остановились у бывшей ее ученицы. Завороженный, я бродил по улочкам средневековой и барочной архитектуры, пил кофе со сладостями в уютных кафе, удивлялся чистоте и порядку, вежливости жителей, которые в то время объясняли любезно, как пройти, проехать, найти. Но в целом мне все это показалось не совсем подлинным, сказочно-сочиненным и чужим, искусственным миром. И в дальнейшем, бывая в Прибалтике – жена родилась и восемь лет прожила в Таллине, – я чувствовал себя неуютно. Еще позднее, когда мне были знакомы многие страны Европы, в которых я бывал по многу раз, Прибалтика мне стала казаться и вовсе суррогатом, чем-то безнадежно провинциальным по отношению к Западу. Да простят мне жители Риги, Таллина, Вильнюса. Также меня не привлекало Закавказье, Западная Украина, в которых я бывал, но без удовольствия и позднее.

В техникуме, помимо общеобразовательных и специальных предметов, нам преподавали историю искусства. Лидия Александровна Голубева, приятельница Печковской, окончила вечернее искусствоведческое отделение МГУ уже после сорока лет. Это было третье ее высшее образование. Глуховатая, с глубоким грудным голосом, она посвящала нас в тайны античных миров, средневековых мистерий и возрожденческих новелл, воплощенных в произведения искусства. Видя мой неподдельный интерес к своему предмету, она рекомендовала пойти в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где к этому времени был организован Клуб юных искусствоведов. Так я нашел свою мечту, ставшую впоследствии и второй специальностью.

О КЮИ – так сокращалась аббревиатура – можно рассказывать бесконечно. Это и лекции крупнейших специалистов по истории искусства Виппера, Губера, Колпинского, Павлова. Антонова рассказывала о музеях мира, Голомшток – об искусстве Латинской Америки.

Интереснейшими оказались и поездки в пределах ставшего потом «золотым» кольца окружения Москвы. Были мы в Переславле-Залесском, Троице-Сергиевой лавре (тогда Загорск), Ростове Великом, Дмитрове. Все это, конечно, бесплатно, хорошо организовано. Наша основная руководительница Алла Сергеевна Стельмах заботилась о каждом, знала условия жизни многих, была строга в оценке наших поступков, но доброжелательна. А сколько замечательных книг по искусству советовала мне она прочесть. Тогда я и стал составлять свою библиотеку. Первым изданием в ней стал двухтомник Дидро «Салоны», выпущенный в тридцатые годы. В книжном оформлении я уже тогда что-то понимал, это ведь и стало моей первой профессией.

Когда я окончил КЮИ – это был то ли первый, то ли второй его выпуск, – стало абсолютно ясно: поступать буду в МГУ на искусствоведческое отделение. ГМИИ имени Пушкина за эти три года стал для меня родным домом, итальянский дворик – чем-то уютным, освоенным. Многие картины, особенно голландские, включая Рембрандта, работы импрессионистов и постимпрессионистов впечатались в память навсегда. Около полотен Гогена и Сезанна мог просиживать часами, пытаясь понять, что завораживало меня. Смотрители и нечастые тогда посетители замечали странного юношу, почти ежедневно бывавшего в этих залах, недавно открытых тогда для обозрения, но ранее, чем «мирискусников» в Третьяковке, не говоря об экспозиции полузапрещенного отечественного авангарда.

Один из самых преуспевающих предпринимателей Японии — Казуо Инамори делится в книге своими философскими воззрениями, следуя которым он живет и работает уже более трех десятилетий. Эта замечательная книга вселяет веру в бесконечные возможности человека. Она наполнена мудростью, помогающей преодолевать невзгоды и превращать мечты в реальность. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

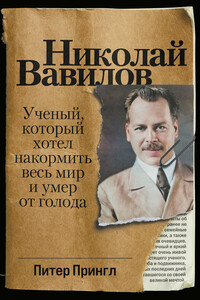

Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Имя банкирского дома Ротшильдов сегодня известно каждому. О Ротшильдах слагались легенды и ходили самые невероятные слухи, их изображали на карикатурах в виде пауков, опутавших земной шар. Люди, объединенные этой фамилией, до сих пор олицетворяют жизненный успех. В чем же секрет этого успеха? О становлении банкирского дома Ротшильдов и их продвижении к власти и могуществу рассказывает израильский историк, журналист Атекс Фрид, автор многочисленных научно-популярных статей.

Многогранная дипломатическая деятельность Назира Тюрякулова — полпреда СССР в Королевстве Саудовская Аравия в 1928–1936 годах — оставалась долгие годы малоизвестной для широкой общественности. Книга доктора политических наук Т. А. Мансурова на основе богатого историко-документального материала раскрывает многие интересные факты борьбы Советского Союза за укрепление своих позиций на Аравийском полуострове в 20-30-е годы XX столетия и яркую роль в ней советского полпреда Тюрякулова — талантливого государственного деятеля, публициста и дипломата, вся жизнь которого была посвящена благородному служению своему народу. Автор на протяжении многих лет подробно изучал деятельность Назира Тюрякулова, используя документы Архива внешней политики РФ и других центральных архивов в Москве.

Воспоминания видного государственного деятеля, трижды занимавшего пост премьер-министра и бывшего президентом республики в 1913–1920 годах, содержат исчерпывающую информацию из истории внутренней и внешней политики Франции в период Первой мировой войны. Особую ценность придает труду богатый фактический материал о стратегических планах накануне войны, основных ее этапах, взаимоотношениях партнеров по Антанте, ходе боевых действий. Первая книга охватывает период 1914–1915 годов. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.