Воля - [7]

Теперь коротко последний вопрос по поводу онтогенетического развития волевых действий в собственном смысле, когда нужно заставлять себя нечто сделать. Это диссертационная, уже хорошо разработанная, вполне законченная, защищенная работа ныне здравствующего когда-то бывшего моего аспиранта К. М. Гуревича, человека теперь уже отнюдь не молодого. Перед ним была поставлена задача — поймать момент зарождения и первоначального развития волевого поведения у детей. По ряду соображений были взяты дети дошкольного возраста, иначе говоря, раннего, младшего, среднего и старшего. Константин Маркович сначала вжился в детский сад, т. е. работал в нем на правах помощника воспитателя, так что дети к нему привыкли. Для опыта брали детишек, которые были по тем или иным причинам лишены прогулки, не в порядке наказания, а в порядке того, что у кого-то насморк, у кого-то еще что-то. Константин Маркович приносил им игрушки, которые, собственно, и были главным инструментом в этой работе. Игрушки мы подбирали очень тщательно, отыскивали их по магазинам, чтобы создать набор, подходящий к целям эксперимента. Нам нужны были такие игрушки, которые мы с Константином Марковичем называли глупыми, но очень привлекательными. Например, мне припоминается турник из пластмассы, на котором легкая фигурка человека, руки и ноги шарнирные. Механизм приводил в действие турник так, что этот акробат поворачивался то в одну, то в другую сторону, то опять в другую, то опять в одну, словом, это было монотонное движение, хотя пуск этой игрушки сразу привлекал к себе внимание, у нее была большая побудительная сила, выражаясь терминологией Левина. Вместе с тем она обладала тем замечательным свойством, что в нее играть было нельзя (с такого рода игрушками разумно играть нельзя), она через 2—5 минут надоедала, и ее можно было отобрать без всякого усилия. Поэтому опыт не затягивался.

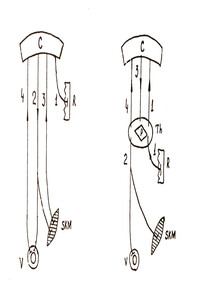

Первые опыты шли по такой схеме: надо было что-то выполнить неприятное, неинтересное и нудное, при этом выполнение этого нудного занятия обусловливалось тем, что по окончании его ребенок мог поиграть в игрушку, которую ставили перед ним. Вариант этого опыта заключался в том, что (так же, как и в первом случае, проверив, что задание не выполняется ребенком без дополнительного мотива) игрушку не ставили перед ним, а показывали и убирали в шкаф. В одном случае этот привлекательный предмет был в поле восприятия, в другом случае — нет. Результаты были неожиданные, хотя и не очень: волевое, произвольное действие раньше идет при отсутствии побудительного предмета, чем в присутствии его. Мы проверяли этот вывод с мамами одним простым вопросом: если ребенок у вас плохо кушает, а вы ему обещали после того, как он съест, скажем, манную кашу, дать конфету, то что надо — обещать или положить конфету перед ним? Мамы согласно отвечали: конечно, не надо класть перед ним, иначе совсем прекратит есть кашу, а будет все смотреть на эту конфету. Мы получили сходные, аналогичные же результаты. Значит, легче в воображении иметь решающий мотив, чем перед глазами физический — это довольно парадоксально. В развитии, казалось бы, от внешнего к внутреннему, а здесь, наоборот, с внутренним образом лучше идет, чем с реальным предметом. Это первый парадокс.

У нас также были и процессуально привлекательные игрушки, с которыми можно очень долго хорошо играть, во всяком случае повторять и повторять действия. Игра заключалась в том, что пускался волчок, он сбивал шарики, установленные на маленьких платформочках по окружности. Чтобы возобновить игру, надо было разложить опять эти шарики по 4 штуки (три внизу и один наверху) на платформочки, а они были плоскими, шарики раскатывались, это была большая канитель — эксперимент по типу «любишь кататься, люби и саночки возить». А противопоставлялся ему эксперимент, шедший по социальному типу, т. е. через обусловливание не предметной обстановкой, а требованием экспериментатора, в данном случае Гуревича. Оказалось, что предметная необходимость действует слабее, чем социальная. Если первую ситуацию можно вместить в формулу «любишь кататься, люби и саночки возить», вторая ситуация вмещалась в анекдот насчет офицера и денщика. Денщик у себя возится и все время кряхтит и стонет. Офицер спрашивает: «Иван, что ты там кряхтишь?» — «Пить очень хочется». — «Поди, напейся». — «Идти не хочется». Прошло некоторое время, офицер служебным тоном говорит ему: «Иван». «Слушаю, ваше благородие», — отвечает денщик. «Поди принеси стакан воды». Бежит, приносит стакан воды. Офицер говорит: «Пей». Тот выпил и успокоился.

Получилось общее правило, что генетически произвольные действия возникают, во-первых, раньше, следовательно, проще, если можно так выразиться, при идеальном побудителе, чем при реальном, и — второй парадокс — скорее в социальном подчинении, чем в подчинении объективным предметным условиям. Вот и все. Тогда кое-что просвечивает. Например, когда нет социальной обстановки, т. е. нет требований со стороны окружающих, то мы заменяем это самокомандой: раз-два-три — прыгнул, что часто и практикуется в волевом действии. В общем, я бы сказал так: принимая во внимание несколько гипотез, здесь высказанных мною, можно сказать, что, исходя из этих гипотез, или вернее, опираясь на эти гипотезы, даже в каком-то смысле отталкиваясь от них, проясняются многие существенные факты, давно известные в психологии. Они приобретают какую-то стройность, какую-то возможность охватить эти разнообразные факты относительно узким кругом понятий, не выходить за их пределы, не призывать никаких внешних сил для их объяснения. Тут выявляется и природа волевого усилия, что совершенно оригинально. Почему выполнив волевое действие, человек чувствует себя так, будто он проделал огромную работу, хотя объективно она очень невелика? Потому что она шла на мышцах без предварительного тонуса, против тонуса. Это очень тяжело. Например, давно очень прочно, серьезно показано, что развитие моторики у детей раньше всего идет по линии развития тоники. Без тонической подготовки никакого движения нельзя рассчитать, оно не возникает. Поэтому медицинская идея о том, что младенцев, дескать нельзя носить на руках, пускай они лежат в кроватках — это неправильная идея. Получается отставание в двигательном развитии. Ведь когда ты его носишь на руках, он не как куль лежит, он все время работает тонически, т. е. у него напряжены мышцы, и это напряжение мышц подготавливает их к выполнению движений. Обычное физиологическое правило.

Это полная версия мини-книги А.Н. Леонтьева Потребности, мотивы и эмоции. Та самая книга, которую студенты тщательно конспектируют. Знаменита сложностью и сжатостью мысли на прочитанное предложение.

"Деятельность. Сознание. Личность" – одна из главных книг выдающегося российского ученого А. Н. Леонтьева (1903–1979), по которой до сих пор в нашей стране учатся студенты-психологи.

Книга открывается рассказами Героя Советского Союза писателя В. Карпова «Мы уходили в ночь» о действиях советских войсковых разведчиков в годы Великой Отечественной войны.В сборник вошли также четыре приключенческие повести: «Белая земля» А. Леонтьева, «Обратной дороги нет» В. Смирнова, И. Болгарина, «Улица царя Самуила, 35» В. Понизовского, «Трое суток рядом со смертью» В. Смирнова, Ю. Попкова.В этих произведениях раскрывается величие подвига советского человека, твердость и прочность того душевного материала, из которого сложен его характер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе повести А. Леонтьева «Белая земля» лежат подлинные события, произошедшие в Арктике во время второй мировой войны.

Очередной том работ из научного наследия А.Н. Леонтьева (1903–1979) включает в себя работы 1940-х гг., посвященные двум большим проблемам – возникновению и эволюции психики в животном мире и восстановлению движений руки после военной травмы. Многие включенные в том работы стали библиографической редкостью.Специалистам и студентам в области общей психологии, эволюционной биологии, физиологии человека.

О чем эта книга:О смысле жизни.Во что верить и где её (веру) искать.О людях феноменальной силы, ума, воли.Вся, правда, о ясновидцах, экстрасенсах...О том, как нами манипулируют и обманывают.Как жить, не болея и оставаться работоспособным до старости.Что такое секс и любовь.О ложных и истинных жизненных целях.О экологически чистом сельском хозяйстве.Что такое «Национальная идея»?Об образовании и воспитании.Об экологии и экономике и о многом другом здесь написано простым и понятным языком. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Пособие представляет собой адаптированное изложение ключевых теоретических и практических аспектов семиосоциопсихологической концепции, разработанной в рамках российской академической науки выдающимся ученым Т.М. Дридзе. В самом определении этой концепции заключена ее суть: междисциплинарность, исследовательский поиск и возможности кругозора «на стыке наук». В пособии предлагаются методы и подходы, знакомящие с комплексными социально-диагностическими и социально-проектными технологиями, направленными на совершенствование коммуникативных навыков людей, на реализацию задач социально ориентированного управления коммуникационными процессами.

Есть особый вид телесных ощущений, которым является наше чувство ситуации. Они смутны, неотчетливы, их трудно выразить словами. Но именно эти неясные ощущения служат своеобразным камертоном. Фокусируясь на этих ощущениях, шаг за шагом пытаясь прояснить их, можно вызывать реальные изменения в состоянии человека и качестве его жизни.Юджин Джендлин, известный американский психотерапевт, психолог и философ предлагает метод работы с такими неотчетливыми ощущениями — фокусирование. В книге подробно рассматриваются его основные приемы, а также проводятся параллели с другими направлениями психотерапии.Книга безусловно обогатит арсенал психотерапевтов и других специалистов “помогающих” профессий.

Лин Коуэн — доктор философии, область ее интересов — юнгианский аналитический подход, который она практикует в течение 25 лет. Занимала пост директора Межрегионального центра юнгианского анализа, президента Межрегионального общества юнгианских аналитиков, профессора в Центре обучения практической психологии (штат Миннесота). Является автором ряда книг по юнгианской психологии. Доктор Коуэн читает лекции в США, Европе и Южной Америке.Родилась в Нью-Йорке, долгое время прожила в штате Миннесота, сейчас живет и работает в Хьюстоне, штат Техас.Ее книга «Мазохизм» выдержала несколько изданий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.