Военный переворот - [39]

…Кладбищенский покой традиционный, тишь, марево июньского тепла. Березы над оградою зеленой слегка шумели — Троица была. На двух березах с двух сторон дороги висели две таблички жестяных, и обрывались на последнем слоге, не умещаясь, надписи на них, расползшимися буквами по жести: "Вас просит поселковый исполком класть старые венки не в этом месте, а в отведенном. Просьба это пом…"

Ребенок, — самый дальний Машин родич, одна из тех белесых милых рожиц, которые особенно люблю, — с собою взятый в тот же "Запорожец", в отсутствии отца пополз к рулю. Он жал гудок, жужжал, крутил баранку и, радостным оборотясь лицом, мне пальцем показал на обезьянку, привешенную к зеркальцу отцом.

…На кладбище народу было много, и странный мужичок ещё бродил внезапно, безо всякого предлога, он останавливался у могил, склонялся к ним, — читая, что ли, имя? — причем склонялся низко, до земли… Но тут вернулась Маша со своими. Уселись в "Запорожец", завели…

— Кто это? — я спросил, не понимая.

— Да их тут много. Троица сейчас, — кто ходит, оставляем в поминанье стопашечку, как водится у нас. Ну, всяко — самогоночка бывает, а этих после ходит без числа, опохмеляться ж надо, — допивают, — мать мальчика в ответ произнесла. — А то, бывает, просит, как собака: "Дай на похмел!" — "На, отвяжись ты, на!..".

И Маша улыбнулась, но, однако, уж лучше бы заплакала она.

Она как будто тяготилась мною, и это бы почувствовал любой. Моей вполне достаточной — виною, своей — вполне достаточной — бедой. Не знаю, где и как, — по крайней мере, в России этого не превозмочь: любовь не возникает при потере всех документов, паспорта и проч. Особенно в период абитуры, без помощи от матери-отца, когда ещё не пройденные туры потребуют собраться до конца… Любовь, когда кругом чужие стены, когда от зноя плавятся мозги, любовь — в условьях паспортной системы, собак, заборов, пыли и лузги?.. Да и во мне самом преображалось то, что меня за нею повело. Какая тут любовь? — скорее жалость… Вина. Тоска. И очень тяжело!

…А Машин дед в поселке жил у некой сердечной, одинокой и простой заведующей местною аптекой (другие называли медсестрой). Не знаю точно, да и все едино. Нас подвезли и в дом позвали: "Ждут". Все, что осталось, записи, машина и документы, — находилось тут.

Был стол накрыт, и, как обыкновенно, за ним заране собралась родня. Им Маша пошептала и мгновенно ушла, не оглянувшись на меня. Две женщины закрылись с нею в ванной… Потом она оттуда вышла вдруг — походкой новой, медленной и странной, в застиранном халатике, без брюк.

"Кровотеченье… Экая морока! — подумал я, помимо воли злясь. — Ведь знала все! Не рассчитала срока и по жаре куда-то собралась! Да тут еще, ети её, потеря всех документов… Если бы найти! Доехать до Москвы, по крайней мере! А вдруг ей худо станет по пути?"

Но нет, пока держалась. Сели рядом. Хозяева разлили самогон. Она, конечно, отказалась (взглядом). Я думал отказаться ей вдогон, но после передумал: в самом деле, в такой тоске не выпить стопку — грех. Кругом, как полагается, галдели. Хозяйка говорила громче всех:

— Недавно мы с племянницей на пару, — ох, выбрались-то в кои веки раз! — поехали в Москву смотреть Ротару и видели её — ну прям как вас! Ходила по рядам и пела, пела — сначала брат с сестрой, потом она, — а платье-то открыто, ясно дело — гляжу, спина — вся потная спина!..

И я подумал с тайною досадой на собственную мелочность и спесь — ведь вон как уминаю хлеб и сало, которые мне предложили здесь, — что стоило доехать аж до центра и за билет переплатить сполна за то, чтоб ей из этого концерта запомнилась лишь потная спина!..

Мне было стыдно перед этим домом. Кто я такой, что так со всеми строг? Здесь так милы со мною, с незнакомым, как мне и со знакомым — дай-то Бог!..

…Здесь устоялся дух жилья чужого — все запахи, все звуки, весь уклад. Здесь все стояло прочно и толково, как на деревне и дома стоят. Диван со стопочкой подушек-думок, для праздника придвинутый к столу, в буфете старом — пять хрустальных рюмок и зеркало высокое в углу, и марлевый клочок, прибитый к фортке — от комарья, и фото на стене — серьезный юноша во флотской форме, хозяйка в шали… Я хмелел, и мне хозяйка говорила почему-то, на Машу взгляд переводя порой:

— Как он приехал, я жила без мужа, он, стало быть, был у меня второй. Но мы не расписались, — мне ж не двадцать, как он пришел, мне было сорок пять… Да мы и не хотели расписаться, нам только б вместе старость скоротать… Под шестьдесят ему уже, не шутка. Ко мне переселился, в этот дом. Врачи сперва сказали — рак желудка, нет, легких, — обнаружилось потом. Да что теперь… Его у нас любили. Я тут поговорила — к сентябрю и памятник поставят на могиле, — его любили, я же говорю. А мне теперь, одной… — она всплакнула, взяла стакан наливки со стола, немного отпила, передохнула…

— Насчет машины — сразу отдала. Что мне с машины? Отдаю не глядя. Тут, Маша, скоро твой приедет дядя, — он сам тогда оформит все дела. Ему и чертежи отдам навечно, — спецам бы показать, да их же нет, — а я не понимаю ни словечка… Ну он-то разберется: инженер!..

Выходит, Маша попусту крушилась, мы попусту мотались в Чухлино, поскольку все без нас уже решилось и, видимо, достаточно давно.

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

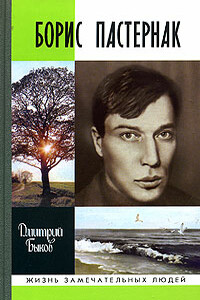

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.