Вена, операционная система - [32]

Словом, MUSIL получался как бы отдельным веществом, которое может быть где угодно. Где табличка, там и он. А после их страданий столетней давности случилась музеефикация, тренды не стали развиваться, зато красиво оформились и репродуцируются для масс, пусть и оставляя место оригиналам. Но их, оригиналов, так много, что устанешь содержать имеющиеся, куда уж там лезть дальше. А это угнетает, отчего здешние акционисты и захотели разрушить музейный код, но добились лишь его освежения. Предъявив факт разрушения кода, они, в свою очередь, тоже музеефицировались и находятся теперь, как в саркофаге, где-то в подвалах музея Людвига, то есть просто в MUMOK’е, куда надо бы дойти, хотя бы завтра.

Если уж здешняя цивилизация вошла в музеефицирование, то тут уж ничего не поделать. Но тогда легко мог удвоиться и сам Музиль: вот, значит, и на Нойштифтгассе он тоже был. Почему, собственно, нет? Но чтобы до сих пор табличка с именем и цветы на полу? Вообще, уже много чего нельзя вспомнить, но вот этот тяжелый гул – узнаваемый по его определенной не так чтобы тяжести, но массивности, – именно он сопровождает все эти чувства. Не шум в ушах, тот, другой. А тут, что ли, в самом деле гул, гудение какого-то отсутствия, притом – раз уж гудит, как машина – отсутствия, происходящего постоянно. Почему, собственно, постоянно присутствующее отсутствие не должно себя воспроизводить?

Потом, ведь все, что помнишь, – оно именно что сопровождается этим гулом. Не так чтобы слышимым, но ощущаемым. И не так, что одно производит другое, шум – память или наоборот, просто все запоминается именно тогда, когда еще и ощущаешь этот гул. Ну а распад, это даже конструктивно: чуть больно отваливаются лишние чешуйки, а звук становится только четче, капча рассыхается по частям.

Но тогда эта музеефикация: капчу фиксируют, и она все определяет; как ежемесячный репертуар Венской оперы: раз в месяц непременно «Любовный напиток», «Парсифаль» и «Богема» – несколько раз, а еще обязательно «Риголетто» и Рихард Штраус. Моцарт, преимущественно в виде «Die Zauberflöte». Что в таких обстоятельствах помешает жить вечно? Но всегда прёт что-то, что заставляет обстоятельства ветшать. Какая-то масса, возможно – возрастное выбывание людей, которые в силу схожего образования и просто возраста были подвержены именно этой капче, как стилю, наконец, и они поддерживали ее собой. И вот они выбывают, она начинает трескаться так, что и починить ее в точности нельзя, никто не помнит исходной схемы. Ее возможно лишь включить в новый контекст, и это целая работа по устройству преемственности, что ли. Здесь могут быть употреблены даже обломки, что уж говорить о вполне целых газометрах. Новый вариант зацепится за старую схему, но ее уже переиначит. Зато будет вроде как даже не музейным.

А я тут – в удачном положении: в Вене я социально чужой, даже деньги в форме евро не родные, в Риге на них пока не перешли, так что я не мог попасть тут ни в какие капчи и не имел шанса – даже при желании – повестись ни на что. Не на название же города, и даже не на Нойбау, как место временного жительства. Нельзя же прилипнуть к содержимому множества музеев и галерей и к тому же «Любовному напитку» в опере.

Одновременно здешняя жизнь не так уж отличалась от привычной, чтобы примерять на нее свои обстоятельства, прикидывая – как бы, кем бы я был тут? Меня, конечно, тут как раз фактически нет, а есть лишь три дня в пансионе: никаких многолетних затрат вроде медитаций и строгой дисциплины какой-то духовной жизни. Хороший вариант, экономный.

Притом что я, конечно, ощущаю свое влипание – уже и потому, что я здесь, и через свои чувства ко всему этому. По факту данного текста и рассуждений на эту тему, наконец. Но мне заметно то, что незаметно, например – как именно тебя захватывает этот город своими бытовыми и временными для тебя физиологическими отношениями, спасибо простуде. Да, все поверхностно, вскользь, не углубляясь, но мозг уже приводит какие-то свои параметры в соответствие с их значениями здесь – так в память вставляется, заменив/вытеснив предыдущий, новый код подъезда после смены жилья. На второй день я еще мог глядеть на это со стороны: на то, как именно меня захватывает и уточняет до своей версии город; тратя время именно на наблюдение за этим процессом. Когда и где это еще возможно?

Я еще тут не укоренен, и к этому временному здешнему мне от какого-то неизвестного, но реального меня-as-is, как такового тянется прозрачная субстанция, тонкая, как растянутая жевательная резинка. Тянется и тянется откуда-то, как прозрачный человек бесформенного вида; по необходимости тянется к телу, все соединяя: это медиа и есть message, откуда-то выталкивающийся тебе в рот или пальцы. Неважно, как это на самом деле, но я воображу себя так и смогу глядеть на все непредвзято. Потому что их городское вещество я с детства не ел, а за два дня оно хоть и накопилось, но в количестве, пригодном лишь для стороннего сочувствия и неполного понимания.

В Вене же – с ее стороны – какое-то такое вещество, которое физиологически модифицирует новоприбывших; в том случае, конечно, когда они согласны на этот акт (ну, не зажимаются) и если более-менее годятся ей по свойствам. Вещество это – не запах; газ не газ, влага не влага, не воздух даже, что-то отчужденно колючее. Не так что колющее, а как-то мелко покалывающее, и не так, как кактусы с мелким подшерстком, который своим колхозом и впивается. Нет, уколов много, но они отчетливо различимы и отдельные; каждый из них есть острое проницание, боль проходит в момент укола – жало доставать не надо, и она, Вена, его тоже не вынимает. Как если бы ледяные иголки: укололи и тут же растаяли. Нет, все же присутствует и запах: слабый горький, не дыма, может быть, миндаля – едва выраженного, только его оттенок. Запах сопровождал не иголки, не укол, он возникает по факту переживания ощущения, и не после, а еще за секунду до него. В остальном же Вена для меня так и не пахла, она была разве что немного злая: как я в моих личных обстоятельствах (ценностный вакуум), так и она в своих общественно-социальных. Будто у нас тут сейчас относительно схожий возраст.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге все документально, без примешивания сторонних идей в местные реалии: только о городе и о том, что с ним прямо связано. Потому что о Чикаго мало кто знает — так почему-то сложилось. О Нью-Йорке или даже о Майами знают лучше, хотя Чикаго — едва ли не второй город США по величине, а объектов с эпитетом «чикагский/ая/ое» в самых разных отраслях предостаточно. Тут почти журналистика, правда, интеллектуальная, читая которую получаешь не только познавательную информацию: что́́ оно такое, зачем и почему, но и эстетическое удовольствие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

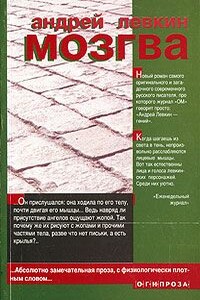

В новой книге известный прозаик и медиакритик Андрей Левкин – автор романов «Мозгва», «Из Чикаго», «Вена, операционная система» – продолжает исследовать жизнь человека в современном городе, будь то Москва, Каунас, Санкт-Петербург или Манчестер. Совмещая писательскую и философскую оптику, автор подмечает трудноуловимые перемены в привычках и настроениях горожан XXI века. Едва заметные события повседневной жизни – поездка в автобусе, неспешный обед в кафе, наблюдение за незнакомыми людьми – в прозе Левкина становятся поводом для ментальных путешествий, раскрывающих многообразие современного мира.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.