Ватутин - [13]

Подобные письма получил не один Ватутин. Николай решил отсылать домой три четверти своего пайка и спасти семью. Также думали и его товарищи. С большим трудом Сальникову удалось убедить ребят оставлять и себе крохи продовольствия.

— Дорогие товарищи, — говорил он тихим голосом, — я вижу, какое горе охватило страну, нас с вами, но мы не можем допустить возникновения голода в армии, в нашей школе. Это будет подрыв боеготовности РККА, а значит, угроза безопасности республики...

Курсанты согласились со своим командиром, но долго еще в столовой собирались все крошки хлеба, а каждый кусочек сахара по нескольку раз перевешивался авторитетной комиссией. По некоторым данным, в голод 1921—1923 годов погибло 5 млн 900 тыс. человек. И это сразу после миллионных жертв Гражданской войны. Какой народ мог вынести такое?!

Позже Николай Федорович Ватутин скажет, что в те жестокие месяцы кончилась его юность. Он стал взрослым человеком.

Все в жизни проходит. Прошло и это страшное лихолетье. Уже к лету 1922 года положение с продовольствием в стране улучшилось, и, хотя еще было далеко до стабильности, люди вздохнули свободно. В Полтавской пехотной школе начался лагерный период, и курсанты второго курса — выпускники — старались изо всех сил. Приближалась пора выпускных экзаменов. Волновались не только курсанты, но и преподаватели. Даже начальник школы не находил себе места. Он по одному вызывал к себе выпускников и подолгу беседовал с каждым, рассказывал об особенностях полковой жизни, нюансах, с которыми придется столкнуться молодому командиру. Незадолго перед экзаменами он организовал показные строевые занятия всей школы, на которых каждый выпускник продемонстрировал свое умение.

Школа жила первым выпуском. Готовился концерт художественной самодеятельности, торжественное построение, встреча с жителями Полтавы. Специальный номер посвятил этому событию журнал «Красный курсант». С красочной обложки смотрел попирающий корону красноармеец в буденовке. Революционным призывом кричал со страниц лозунг: «Пожар мировой революции охватывает весь мир. Борьба за освобождение человечества разгорается. В центре ее стоят героическая Красная Армия и ее красные командиры». В журнале рассказывалось об отличниках учебы, публиковались напутствия преподавателей и начальника школы, ответы выпускников на анкету о цели будущей жизни.

В середине сентября начались выпускные экзамены, длившиеся две недели. Николай Ватутин получил по всем дисциплинам высшие баллы и закончил школу с отличием.

Наконец наступил долгожданный момент. 1 октября 1922 года не по-осеннему теплым днем на знаменитом поле Полтавской битвы выстроился личный состав школы. На правом фланге в новеньком обмундировании, скрипящих кожей портупеях, в фуражках с красным околышем располагалась рота выпускников. Из 120 человек, начавших два года назад учебу, в строю осталось только 80. Кто погиб в жестоких боях с махновцами, кто умер от ран и лишений, кто просто не справился с программой и был отчислен. Перед строем возвышалась небольшая трибуна, около которой расположился оркестр и развевалось боевое знамя школы. Пришли жители Полтавы. Солнце сияло на штыках курсантов, обнаженных шашках ассистентов при знамени, медных трубах оркестров. Разноцветьем осени горел вдалеке лес. Настроение присутствующих было настолько приподнятым, что, когда вдали появился знакомый автомобиль командующего войсками Украины и Крыма, курсанты без команды грянули мощное «Ура!». Оркестр заиграл встречный марш...

Пройдя строевым шагом вдоль строя, Михаил Васильевич легко взбежал на трибуну и начал читать приказ о присвоении выпускникам звания красного командира и назначении на должность. Скоро Николай услышал: «... Ватутин Николай Федорович назначается командиром взвода 67-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии». Вздохнув полной грудью, он четко прошагал к боевому знамени, опустился на колено, поцеловал стяг, а когда поднял голову, увидел перед собой внимательные глаза знаменитого полководца.

— Поздравляю вас красным командиром, Ватутин. Желаю успехов в службе по защите отечества, — промолвил Фрунзе и крепко пожал юноше руку.

— Служу трудовому народу! — отчеканил Николай и, не чувствуя под собой ног, вернулся в строй.

Долго еще над историческим полем звучали взволнованные молодые голоса. Наконец все смолкло. Вперед вышел оркестр.

— К торжественному маршу! — скомандовал Сальников. — Поротно! На одного линейного дистанция! Первая рота — прямо, остальные — направо!

Оркестр заиграл «Прощание славянки», и, четко печатая шаг, роты двинулись мимо трибуны.

Вечером новоиспеченные краскомы собрались за накрытым столом в школьной столовой. Шефы — рабочие Полтавского железнодорожного депо — приготовили торжественный ужин. В меню значился морковный чай с сахарином и пирог с капустой. Алюминиевая солдатская кружка и кусок пирога стояли и перед Михаилом Васильевичем Фрунзе. Кумачовые лозунги, обилие цветов с трудом скрашивали скромную сервировку стола, но на лицах молодых краскомов был написан восторг. Фрунзе встал.

— Дорогие товарищи! — сказал он тихим голосом. — Разрешите еще раз поздравить вас с высоким званием красного командира. Вы теперь являетесь основой боевой мощи нашей армии, ее становым хребтом, но не забывайте, что вы не каста, а ветвь единого могучего организма. Вы — дети трудового народа, его плоть и кровь. Помните о том, что новая война будет другой, более сложной, поэтому уходите от стереотипов, будьте в военных вопросах всегда новаторами. Повторяю — новаторами. Еще раз поздравляю вас, товарищи!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

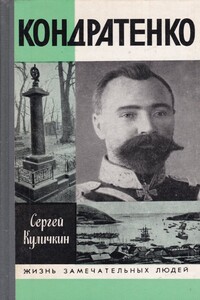

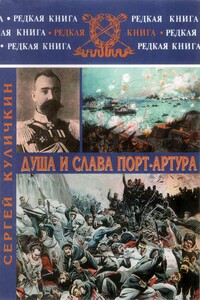

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

Книга, в основу которой положены исторические документы, повествует о жизни и деятельности героя обороны Порт-Артура Романа Исидоровича Кондратенко. Именно под его руководством в кратчайший срок была фактически заново создана система обороны Порт-Артура, он непосредственно руководил отражением четырех штурмов крепости.«Наш генерал» — так называли его солдаты. Тихий и скромный в обыденной жизни, безукоризненно честный и преданный долгу службы, оказавшись в экстремальных условиях реальной войны, он проявил огромную нравственную силу и героизм.

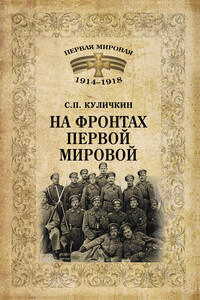

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.