Ван Гог - [81]

Более того, в определенном смысле можно сказать, что вся эта арльская эпопея была задумана как своего рода «путь спасения», представление о котором, вынесенное из его религиозного прошлого, определяло его психологию и было перенесено на искусство. Мы уже говорили о том, что Ван Гог всегда уповает на целительную силу живописи и именно потому в стиле его жизни и работы так много черт, сближающих их с культовой практикой, с магией самовнушений и самозаклинаний, которые при желании в каком-то отношении можно принять за медитации в духе дзэн-буддизма.

И все же натяжкой выглядит утверждение Е. В. Завадской, что «подлинное посвящение в дзэнского мастера «Ван Гог получает в Арле» 73, что «творчество для Ван Гога, как и искусство для мастеров дзэн, не бегство от реальности и не средство забыться, это обычное дело, которое природа предначертала делать именно ему. И вместе с тем для Ван Гога искусство сродни религии» 74.

Прежде всего было бы вернее говорить о том, что искусство заменило Ван Гогу религию, а это принципиально отлично от эстетики дзэн, где «творческий акт интерпретируется как религиозный акт» 75. По существу, в своем понимании природы искусства Ван Гог ближе к романтической, теургической точке зрения, транспонирующей на творчество гуманизированное христианское представление об акте творения. Путь Ван Гога — это путь замены традиционной религии «религией» искусства, всепоглощающим культом творчества, влекущим за собой трансформацию целого мира сакрализованных представлений в новые художественные категории и символы. Об этом уже достаточно говорилось. Такое понимание творчества, характерное для так называемой декадентской фазы в развитии искусства конца XIX века, вырождалось нередко в профанацию своего прототипа. Этого, пожалуй, не скажешь о Ван Гоге. Однако творчество не могло примирить его с миром, и он уйдет из жизни так и не избавившись от «тоски по недостижимому идеалу настоящей жизни», отсутствие которой он и стремится восполнить искусством, напоенным иррациональным чувством ее огненного дыхания, пафосом жизнеутверждения. Вангоговский тип художественного мышления остается еще в русле европейской традиции, поскольку — в отличие от буддийской эстетики в основу искусства кладет принцип личностного, преобразующего жизнь творчества.

Да и само его «спасение» в искусстве, по сути дела, бесконечно далеко от антиличностного буддизма, для которого и мир, и боги, и человеческое «я» — условности, призванные раствориться в чистой самоуглубленности, в полной самотождественности, поглощающей всякое личное отношение, и где момент добровольного освобождения от мира телесного, желаний, стремлений является духовной основой самоспасения. Ван Гог, несмотря на свои декларации, воспринимает свою отрешенность от земных радостей и, как он говорит, «реальной жизни» как неизбежность, но не как желанный удел.

Не зря он говорит о своей «двойственной природе — наполовину я монах, наполовину художник» (556, 421). «Мне отлично известно, что к смелому человеку исцеление приходит, так сказать, изнутри: оно достигается примирением со страданием и смертью, отказом от желаний и самолюбия. Но мне это не подходит: я люблю живопись, люблю видеть людей, вещи, словом все, из чего складывается наша — пусть искусственная — жизнь. Согласитесь, что подлинная жизнь — не в этом, и я, как мне кажется, не из числа тех, кто готов не столько жить, сколько ежеминутно страдать» (605, 490–491).

Но не будучи «дзэнским мастером», Ван Гог очень глубоко подходит к восприятию японского искусства, что определяется особым характером его метода, поскольку в идеале он шел к тому, чтобы в каждой его картине отразилось внутреннее состояние его души и духа. И это в условиях, когда в пределах европейской традиции господствовала академическая методология «объективации» личного во всеобщее. Отсюда тяготение всех постимпрессионистов вслед за импрессионистами к восточному искусству, где в результате многовековой шлифовки достигла совершенства культура более непосредственного «стенографирования» духовности в искусстве, правда, за счет растворения индивидуального в космическом.

Однако последнее обстоятельство не могло смутить таких людей, как Ван Гог или Гоген. Они брали то, что им было нужно, брали смело и уверенно. Гоген писал: «Запад прогнил в настоящее время, но все, что есть в нем мощного, может, как Антей, обрести новые силы, прикоснувшись к земле Востока» 76.

Был и другой аспект в этом глубинном влечении к Востоку. Подлинная трагичность вангоговской жизни заключается в фатальном противоречии между неизбежной позицией одиночки и его человеческим влечением к общности, коллективности и т. п. На какой-то, хотя, быть может, и самый плодотворный момент своей творческой жизни он находит примирение этого противоречия в искусстве японцев и том образе жизни, которым, по его представлению, это искусство порождается. «Изучая искусство японцев, мы неизменно чувствуем в их вещах умного философа, мудреца, который тратит время — на что? На измерение расстояния от земли до Луны? На анализ политики Бисмарка? Нет, просто на созерцание травинки. Но эта травинка дает ему возможность рисовать любые растения, времена года, ландшафты, животных и, наконец, человеческие фигуры. Так проходит жизнь, и она еще слишком коротка, чтобы успеть сделать все.

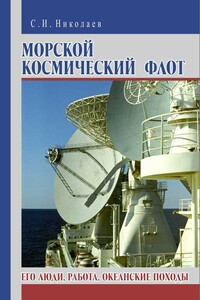

В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.

В этой книге рассказывается о зарождении и развитии отечественного мореплавания в северных морях, о боевой деятельности русской военной флотилии Северного Ледовитого океана в годы первой мировой войны. Военно-исторический очерк повествует об участии моряков-североморцев в боях за освобождение советского Севера от иностранных интервентов и белогвардейцев, о создании и развитии Северного флота и его вкладе в достижение победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие страницы книги посвящены послевоенной истории заполярного флота, претерпевшего коренные качественные изменения, ставшего океанским, ракетно-ядерным, способным решать боевые задачи на любых широтах Мирового океана.

Книга об одном из величайших физиков XX века, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Давидовиче Ландау написана искренне и с любовью. Автору посчастливилось в течение многих лет быть рядом с Ландау, записывать разговоры с ним, его выступления и высказывания, а также воспоминания о нем его учеников.

Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) – известная советская художница. В этой книге собраны ее воспоминания о многих деятелях советской культуры – о М. Горьком, В. Маяковском и других.Взгляд прекрасного портретиста, видящего человека в его психологической и пластической цельности, тонкое понимание искусства, светлое, праздничное восприятие жизни, приведшее ее к оформлению театральных спектаклей и, наконец, великолепное владение словом – все это воплотилось в интереснейших воспоминаниях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.