В «гравитационном колодце» - [2]

Российская НФ не нужна читателям – первопричина нынешней ступени перманентного кризиса. Точнее, подавляющему (и совсем не молчащему) большинству современных отечественных читателей. Вот всего несколько слов из отзыва с интернет-ресурса «любителей фантастики» ФантЛаб: «Не любит наш читатель «твердую» НФ, ой не любит». Конечно, найдутся в русскоговорящем мире несколько сотен человек, которые с удовольствием прочтут на русском настоящий НФ-роман, да решают не они. А роман этот будет наверняка переводный – Паоло Бачигалупи, Ханну Райаниеми, Вернора Винджа, Р. Ч. Уилсона, Йена Макдональда, Питера Уоттса, Грега Игана. Недавно издательство «АСТ» даже вняло флюидам-пожеланиям, начав в конце 2015 года выпуск серии книг «Звезды научной фантастики» (тиражом 2000 экземпляров).

Подтверждение «тезису о ненужности» можно найти даже в статье, направленной как раз в защиту научности фантастики: «НФ – «золотое сечение» фантастики» Ярослава Верова и Игоря Минакова, увидевшей свет в журнале «FANтастика» в июне 2008 года. «Чтобы понять суть НФ, достаточно всего лишь рассмотреть аудиторию ее поклонников. Основной потребитель НФ во все времена – это ученые-естественники, ИТР, студенты соответствующих профильных вузов и, как ни странно, высококвалифицированные рабочие (в советское время занятые все больше в сфере «оборонки»). А почему они? Очень просто. Навскидку приведем несколько характерных тем НФ: тайны Мироздания, возникновение и эволюция Вселенной и разума во Вселенной, пределы человеческого познания, пути развития цивилизации и конец истории, изменение человеческой природы и человеческого сознания, фундаментальные научные открытия и прорывные технологии, наука и этика. Иными словами, НФ имеет дело с общенаучными, общефилософскими и общечеловеческими проблемами. Эти проблемы она решает (или по крайней мере ставит) в художественной (а иногда и высокохудожественной) форме».

НФ в СССР была любимым чтением так называемой научно-технической интеллигенции, но в современной Российской Федерации таковая почти была «уничтожена как класс». Ученые с девяностых годов у нас все больше «псевдо», вместо ИТР менеджеры, а уж про подавляющее большинство студентов (которых стало даже больше) и говорить не хочется. Некоторые не знают, как разделить в уме 12 на 60, для них это сложная умственная операция, так чего же они голову ломать будут над «путями развития цивилизации». Веров – Минаков подтверждают: «Катастрофа 1991 года привела к резкому сокращению основного бранча поклонников НФ. И тенденция эта вовсе не остановлена. Фактически «уничтожена как класс» прослойка квалифицированных рабочих, разгромлена «оборонка», сосредоточившая в себе лучшие интеллектуальные кадры. Естественно-научное и инженерное образование сделалось непрестижным, а молодые ученые, получив дипломы, по-прежнему «смотрят на Запад» и туда же «линяют». На сто процентов оказался прав Борис Натанович Стругацкий, написавший в 1988 году: «НФ существует лишь до тех пор, пока продолжается эпоха НТР. Если проблемы НТР отошли на второй план, то неизбежно потеряется интерес к НФ-литературе».

НФ не нужна издателям – это автоматически вытекает из предыдущего. Если не раскупается трехтысячный тираж НФ-книги, какому издателю это понравится… Не только пропагандист научности фантастики и писатель, но и соучредитель издательства «Снежный Ком М» Глеб Гусаков так и не издал «Розу и червя», хотя некие переговоры с автором проводились. И вышла книга Ибатуллина, можно сказать, в неизвестном издательстве…

НФ «не нужна» и отечественным писателям! Еще Я. Дорфман в тексте «О НФ-литературе: Фельетон физика», опубликованном в журнале «Звезда» в далеком 1932 году, писал: «НФ-литература по широте своих тем и многообразию вопросов требует от автора гигантской эрудиции, колоссальных знаний, поразительной способности ориентироваться в сложнейших научных и практических проблемах. Такого автора и быть не может…» Утрированное, как и положено в фельетоне, утверждение не так уж далеко от истины. Написать стоящий НФ-роман непросто. Когда писатели получали хоть в какой-то мере адекватный затратам отклик (морально-нравственный и материально-денежный), они «старались». Надеялись, что «не видно причин, препятствующих восхождению жанра НФ к литературному зениту третьего тысячелетия». Это написал автор известной «Лунной радуги», вышедшей почти четырехмиллионным тиражом, Сергей Павлов в 1988 году. Но когда его роман «Волшебный локон Ампары» (1997), продолжающий ту же линию, можно сказать не заметили, а издатели за него и не заплатили, писатель решил фантастикой больше не заниматься: «Не хочется плыть в этом чудовищно мутном грязном потоке… Из литературы для интеллектуалов фантастика превратилась в литературу для олигофренов. Участвовать в развитии этого процесса считаю для себя делом постыдным».

Совсем по другим, уже чисто коммерческим причинам не стали писать НФ с девяностых годов прошлого столетия сотни авторов. На протяжении нескольких лет критики писали, что вообще остался в России единственный «научный фантаст» – Александр Громов. Писатель долго и с честью оправдывал возложенное на него звание, но вот последняя его книга «Звездная вахта» вышла тиражом две тысячи экземпляров – думается, и он скоро бросит это непрестижное и совсем невыгодное занятие. Вот «проект» – другое дело, подтверждением чему и стал роман «Реверс», написанный в соавторстве с Сергеем Лукьяненко.

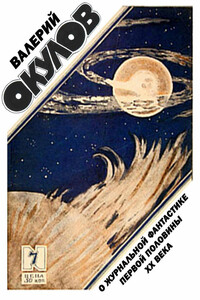

О малоизвестных страницах становления российской фантастики, взаимоотношениях с американской литературой, о первых российских/советских редакторах, специализировавшихся на популяризации фантастики, рассказывает данная публикация.Издание предназначено для читателей, интересующихся эпохой НЭПа, так неожиданно похожей на последнее десятилетие прошлого тысячелетия.

…Попытаюсь в своих заметках-воспоминаниях рассказать — чем была и есть НФ-библиография в моей жизни, кто из библиографов мне близок и дорог.

«…Столичный журнал «Огонек», «загоравшийся» трижды, выходит, вычитая перерывы в издании, почти сто двадцать лет, и за это время в редакторской политике (соответственно и в публикациях) не раз происходило нечто почти «фантастическое». Что о журнале говорить, в стране нашей за эти годы не раз происходили события революционные (в самом прямом смысле слова). Насколько те и другие связаны – вопрос любопытный, попытке исследования взаимосвязи посвящен этот текст…».

«„Habent sua fata libelli/Книги имеют свою судьбу“ – полстроки из стихотворного трактата римского грамматика Теренциана Мавра давно стали „крылатым“ и часто употребляемым выражением. А вот полностью строку знают меньше – „оценка читателя книгам судьбу назначает“, в смысле – потомки могут оценить книгу совсем иначе… Так бывает чаще – когда мнения современников и потомков расходятся. А на обширной „территории“ фантастической литературы большинство книг даже через год уже никто не помнит, кроме их авторов да коллекционеров.

Автор этой книги на гордое звание «фанткритик» даже и не думал претендовать. Просто не мог он не писать о прочитанных книгах (хороших и не очень), об авторах (любимых и незнакомых)… Написанное за последние годы вошло в эту книжку.Сборник рецензий, литературных портретов и пр. видного деятеля фэн-движения, библиографа и почитателя фантастики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Лиственница» – первая публикация стихов Керима Волковыского в России.В книгу вошли стихи разных лет, переводы из Федерико Гарсиа Лорки и эссе «Мальчик из Перми», в котором автор рассказывает о встрече с Беллой Ахмадулиной полвека назад.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Алданову выпало четыре раза писать о друге и покровителе Идена Уинстоне Черчилле. Почти ни к кому из политиков писатель не испытывал симпатии, но о Черчилле отзывался так: «необыкновенный ум», «разносторонние дарования, порой граничащие с гениальностью».Эти слова читатель найдет в публикуемом ниже очерке, написанном в США в 1941 г., до нападения Германии на Россию. Англия в одиночку ведет борьбу с мощной германской военной машиной, Черчилль – премьер-министр и олицетворяет для оккупированной Европы волю к сопротивлению.

«Даже ночью улицы Благословенного города хорошо освещены. Приветливые уборщики буквально на коленях вычищают тротуары; улыбаются случайным прохожим; негромко переговариваются и желают друг другу удачного дня. Бежать! Бежать, пока не поздно, пока исчезновение не заметили, ведь неведение Старших продлится недолго. Рей слишком плохо знал город, чтобы выбраться из него в спешке и нигде не заплутать, а значит, стоило быть предельно внимательным…».

«Треугольник – каменное плато в стороне от железных дорог и автомагистралей. Здесь нет городов, нет деревень. Лишь пастухи пригоняют сюда отары овец в конце лета, когда засуха и зной выжигают пастбища в долине…».

«Измученные мамаши с ревущими детьми, усталые командированные, отсчитывающие время, когда самолет наберет высоту и они смогут включить ноутбуки, отпускники, поглядывающие, когда уже стюардесса протянет пластиковую коробку с обедом, – все ожидают взлета, сидя в неудобных креслах с вертикальной спинкой, но самолет стоит. Не работает ни вентиляция, ни туалет, пассажиры демонстративно обмахиваются журналами авиакомпании, потому что ни на что больше те не годятся, и копят злость…».

«Кот орал ночью так, что Максим проснулся в два часа и подумал: кто-то умирает! – настолько душевные фиоритуры издавал котяра. Зверь буквально плакал и стонал, как человек, испытывающий невероятную боль. Ему было холодно, мучил голод, и в мяве он изливал своё непонимание человеческой чёрствости и отсутствия у людей сочувствия…».