Тяжело в ученье, нелегко в бою. Записки арабиста - [5]

Однажды Эленора Порфирьевна устроила дерзкий эксперимент: рассадила нас в наушниках по кабинкам и сказала, что включает магнитофонную запись отрывка из Тургенева, который мы должны хоть как-то перевести на арабский. Далее планировалась публичное прослушивание получившегося перевода.

Представьте себя в закупоренной кабинке, в ушах звучит описание природы русского классика (он был дока по этой части), которое надо переложить на язык, где пишут справа налево. Вообще русскую классику переводить на чужой язык невозможно. Ну почти невозможно. Хотя моему другу Абдалле Хаба это удается. Как-то раз он дал свой перевод чеховского «Медведя». Здорово!

Так вот, сижу я кабинке, потею от ужаса, а из наушников: «…по серому небу тяжко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел…» Пытаюсь войти в литературу, со страху забываю даже знакомые слова и… матерюсь, матерюсь – я ж здесь один, никто не слышит. Выпустила Элеонора Порфирьевна нас из кабинок, дала послушать, чего мы там напереводили, а потом сказала: если хотите послушать Малашенко, то пусть девушки выйдут. Если записать перевод классика на бумаге, это выглядело бы так: «темно-бурый кустарник н/л[9] крутился на ветре н/л. И н/л жалобно шумел н/л».

Помимо с нами, грешными, Бобылева работала с разной публикой. Например, ставила арабское произношение хору, кажется, Приволжского военного округа, которому предстояло на гастролях в Египте исполнять песню «Родина моя» (местный аналог «Широка страна моя родная»), что по-арабски звучит – «биляди». Представьте припев песни в исполнении сотни здоровых русских мужиков в военной форме, вы не ослышались, именно: «Биляди, биляди, биляди…» – и учтите, что в хоровом исполнении первая «и» редуцируется.

Обучение арабскому языку могло принимать самые разные формы. Качественный арабист должен знать арабский мат. Юноши осваивали его самостоятельно. Рассказывали, что с девушками проводились спецзанятия. Как и кто проводил, сказать не берусь. Однако необходимость в такого рода обучении сомнений не вызывала.

Легенда. Рассказывают: одной девочке, не то старшекурснице, не то целой выпускнице, поручили работать с небольшой арабской делегацией. Это были египтяне, которые мгновенно сообразили, что юная леди петрит только на классической арабской «мове», а с матом вообще незнакома. Вот они с ней матом и разговаривали.

Бедняжка ничего не понимала, зато с радостной улыбкой кивала головой. Барышня была на редкость старательной и записывала все услышанное от братьев-арабов в блокнотик. Блокнотик показала искушенной подруге. Та ей популярно объяснила, как к ней обращались зарубежные гости и что ей предлагали. К делегации вернуться она отказалась, зато сленг выучила.

И еще одно имя – Харлампий Карпович Баранов. Он у нас не преподавал. Мы его никогда в жизни не видели. Я о нем только читал в сделанной в Институте востоковедения книжке «Слово об учителях». Харлампий Карпович был нашим «злым гением». Он создал главное орудие пыток – арабско-русский словарь.

Словарь был нашей путеводной звездой, иконой. Без него понять и перевести что-либо с арабского языка было невозможно. Словарь был толст и огромен. У каждого порядочного арабиста он сохранился надорванным, измятым, даже изжеванным. На четвертом курсе от моего словаря отвалилась обложка.

Много лет спустя мне подарили новый. И у меня оказалось целых два барановских словаря. Встал вопрос – зачем нужен старый. Выбросить рука не поднялась. До сих пор стоит на полке без обложки темно-зеленый «талмуд», подаренный, кстати, Эдуардом Аркадьевичем Маркаровым, тем самым, который написал слово «иттихад».

Кроме арабского нас учили истории. И хорошо учили. Древней арабской – Левон Исидорович Надирадзе, который через слово произносил «вообще так». Однажды он изрек главную кораническую мысль: «Ля илля илля ля, Мухаммад, вообще так, расул Алла»[10].

Девятнадцатый век читал Николай Алексеевич Иванов, двадцатый – Наталья Сергеевна Луцкая и Роберт Григорьевич Ланда. Интересно было у всех. Они не только учили, но еще и привязывали нас к арабскому миру. Слушать их было – все равно как читать интересную книгу: а что там дальше?

Иногда лекции по истории проходили на последнем этаже института в комнатках бывшего университетского общежития. Как говорил про эти узилища мой друг Сережа Новиков, «здесь писал еще маленький Герцен». Одна из «аудиторий» состояла из двух комнатенок: в первой мы слушали про историю Палестины, во второй стояла древняя чугунная ванна, которая, судя по ее виду, действительно знавала юного Герцена.

Чаще всего мы встречались с Ландой как раз по соседству с ванной. Его лекции были интересны, умны и очень объективны, что в советские времена было непросто. С одной стороны, ничего, скажем, «диссидентского», с другой – огромное количество фактов, характеристик и некий подтекст: мол, вот какие были дела и такие люди. Из лекций Ланды становилось ясно, что все не так однозначно, и «мы» не всегда правы, и «они» не такие уж плохие и агрессивные. Его занятия были именинами сердца. Ланда много писал о своих поездках по арабскому миру, я ему завидовал и хотел подражать. В середине 80-х даже написал книжку «Три города на севере Африки» (про Каир, Батну и Бенгази), редактором которой оказалась сестра Посувалюка Людмила Негря, которая первый вариант рукописи раздраконила. Книжка после правки все ж вышла.

Книга путевых очерков историка-арабиста представляет собой рассказ о пребывании автора в столице Египта Каире, алжирском провинциальном центре Батне и втором по значению городе Ливии — Бенгази. Книга дает представление о жизни и обычаях населения этих городов, их традициях, истории, архитектурном облике.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

Можно сказать, что это история одной компании, а можно – что история целого поколения. Можно сказать, что это поколение выросло в эпоху первой оттепели, а можно – что оно сложилось в эпоху первого КВН, того самого, который вместе с оттепелью был прикрыт в 1970-м. Как это было, какие житейские пересечения объединили автора книги с Юлием и Михаилом Гусманами, Александром Масляковым и Маратом Гюльбекяном, Ириной Родниной и Юрием Овчинниковым, Еленой Прокловой и Андреем Наличем, Андреем Вознесенским и Андреем Макаревичем – об этом честный рассказ участника всех событий.

Александр Сладков – самый опытный и известный российский военный корреспондент. У него своя еженедельная программа на ТВ, из горячих точек не вылезает. На улице или в метро узнают его редко, несмотря на весьма характерную внешность – ведь в кадре он почти всегда в каске и бронежилете, а форма обезличивает. Но вот по интонации Сладкова узнать легко – он ведет репортаж профессионально (и как офицер, и как журналист), без пафоса, истерики и надрыва честно описывает и комментирует то, что видит. Видел военкор Сладков, к сожалению, много.

Понятие «тайна исповеди» к этой «Исповеди...» совсем уж неприменимо. Если какая-то тайна и есть, то всего одна – как Ольге Мариничевой хватило душевных сил на такую невероятную книгу. Ведь даже здоровому человеку... Стоп: а кто, собственно, определяет границы нашего здоровья или нездоровья? Да, автор сама именует себя сумасшедшей, но, задумываясь над ее рассказом о жизни в «психушке» и за ее стенами, понимаешь, что нет ничего нормальней человеческой доброты, тепла, понимания и участия. «"А все ли здоровы, – спрашивает нас автор, – из тех, кто не стоит на учете?" Можно ли назвать здоровым чувство предельного эгоизма, равнодушия, цинизма? То-то и оно...» (Инна Руденко).

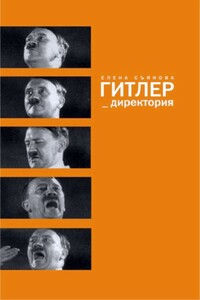

Название этой книги требует разъяснения. Нет, не имя Гитлера — оно, к сожалению, опять на слуху. А вот что такое директория, уже не всякий вспомнит. Это наследие DOS, дисковой операционной системы, так в ней именовали папку для хранения файлов. Вот тогда, на заре компьютерной эры, писатель Елена Съянова и начала заполнять материалами свою «Гитлер_директорию». В числе немногих исследователей-историков ее допустили к работе с документами трофейного архива немецкого генерального штаба. А поскольку она кроме немецкого владеет еще и английским, французским, испанским и итальянским, директория быстро наполнялась уникальными материалами.