Тяжело в ученье, нелегко в бою. Записки арабиста - [4]

Говорят, что на разных заседаниях Сталин на лежавшей перед ним бумаге черкал: «Ленин-Ленин-Ленин». Я обычно пишу по памяти первую суру Корана. Под нее хорошо думается.

Когда-то я написал «Мой ислам», легкомысленную, но честную книжку, про которую знаменитый мусульманский деятель молвил: «Это его ислам». И был прав. Сейчас я пишу о моем арабском языке, о моем Ближнем Востоке и, простите, опять немного о моем исламе.

Во втором семестре первого курса был диктант. После него в класс вошел Грачья, бросил на стол странички с диктантом и принялся нас обличать. Самый умный из группы Митя Прокофьев сделал всего восемь ошибок и получил три с минусом. Дмитрий действительно был одарен способностями к языку (он потом выучил еще и иврит). Самый глупый сделал сорок восемь ошибок (может, и больше). Да, подумалось мне, прав был Грачья, когда, первого сентября сказал, что набрали идиотов. Главным идиотом оказался я.

Нас заставляли учить наизусть небольшие арабские тексты, некоторые из них запомнились навсегда. Как-то раз в Бильбейсе арабский капитан, послушав мой перевод какого-то авиационного регламента, с раздражением спросил: «Ты вообще правильно говорить умеешь?» – и от обиды я продекламировал ему один из выученных на первом курсе текстов. Капитан обалдел, а потом заключил: «Ты арабский знаешь, но учи термины».

На втором курсе мы переписывали тексты, написанные нашими предшественниками. Выяснилось, что лучше всех эти тексты писал и знал наизусть некий Витенька Посувалюк, – так ласково называла его наша преподавательница арабского Людмила Григорьевна Ковалева. И ежесекундно ставила нам его в пример. Витеньку Посувалюка мы ненавидели дружно, всей группой.

Напрасно. Виктор стал выдающимся дипломатом, служил послом в Ираке, а затем стал заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Он слишком рано ушел из жизни, что нанесло урон российской внешней политике. При сумасшествии, которое назвали «арабской весной», после нее Виктор наверняка добился бы большего, чем нынешние российские политики.

Возможно, я не прав, но, похоже, нынешняя ближневосточная дипломатия с точки зрения профессионализма уступает прежней. Она слишком несамостоятельна, зависима от Администрации Президента, является не более чем исполнительницей ее указаний. Недаром обмолвился однажды на заседании Совета по внешней и оборонной политике Сергей Лавров: «Я занимаюсь не внешней политикой, а дипломатией». Нет фигур, сравнимых с Евгением Максимовичем Примаковым или с тем же «Витенькой» Посувалюком.

В связи с Примаковым упомяну одну не лестную для меня историю. В свою бытность директором Института востоковедения АН СССР он принимал какого-то арабского деятеля. В этот момент я проходил по второму этажу мимо его кабинета. И какой-то «негодяй»-начальник велел – пойди, помоги там ему с арабским языком. И втолкнул в кабинет. Когда я запереводил, Евгений Максимович посмотрел на меня не скажу с брезгливостью, но с явным сожалением. Потом он и его гость продолжили разговор на хорошем арабском языке. Легким мановением руки директор отпустил меня на все четыре. Примаков, вопреки тому, что о нем некоторые судачат, арабский знал очень хорошо.

О Посувалюке я узнал еще до поступления в институт. Придя подавать документы, я увидел в огромной, великолепной институтской стенгазете его фотографию и заметку, что, – точно формулировку не помню, – студент Виктор Посувалюк награжден медалью за боевые заслуги за проявленный героизм, и позавидовал рано ставшему знаменитым студенту.

Среди прочих окончивших ИВЯ знаменитостей упомяну Жириновского, учившегося года на три старше в турецкой группе. Позже расспрашивал его однокурсников, что это был за человек. Его никто толком и не помнил. Незаметной он был персоной, пока не связался со странной фирмой «Завидия», выведшей его в «политические персоны». Учился, но уже позже афганист Евгений Киселев. Есть нынешний путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, который, зная турецкий, должен разбираться в Турции, но, похоже, его профессиональные знания в российской политике на Ближнем Востоке не слишком востребованы.

Помимо фото Посувалюка, в стенгазете попалась заметочка, в которой говорилось, что студент Г. Косач не едет в зарубежную командировку «за аполитичные высказывания в дни Шестидневной войны».

Какие уж там аполитичные высказывание допустил в то время Гриша, можно только догадываться. Спустя много лет крупнейший в России специалист по Саудовской Аравии профессор Григорий Григорьевич Косач сказал что-то вроде того, что его не так поняли.

Нас учили разные преподаватели, учили разным языковым аспектам. Самыми непонятными были занятия с Алкаином Альбертовичем Санчесом. Он втолковывал нам арабскую грамматику. Не имея ни малейшего призвания к лингвистике, я слушал его лекции, как эхо в сосновом бору. Красиво, но непонятно. Поэтому я и говорю по-арабски с минимумом грамматических изысков.

Не могу не вспомнить добрым словом об Элеоноре Порфирьевне Бобылевой, пытавшейся учить нас синхронному переводу. Быть синхронистом – артистический дар. Сделать синхронистом абы кого невозможно. Эленора Бобылева это понимала и раздражалась. И все-таки какие-то первичные истины синхрона она в нас вдолбила.

Книга путевых очерков историка-арабиста представляет собой рассказ о пребывании автора в столице Египта Каире, алжирском провинциальном центре Батне и втором по значению городе Ливии — Бенгази. Книга дает представление о жизни и обычаях населения этих городов, их традициях, истории, архитектурном облике.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

Можно сказать, что это история одной компании, а можно – что история целого поколения. Можно сказать, что это поколение выросло в эпоху первой оттепели, а можно – что оно сложилось в эпоху первого КВН, того самого, который вместе с оттепелью был прикрыт в 1970-м. Как это было, какие житейские пересечения объединили автора книги с Юлием и Михаилом Гусманами, Александром Масляковым и Маратом Гюльбекяном, Ириной Родниной и Юрием Овчинниковым, Еленой Прокловой и Андреем Наличем, Андреем Вознесенским и Андреем Макаревичем – об этом честный рассказ участника всех событий.

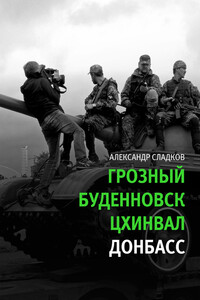

Александр Сладков – самый опытный и известный российский военный корреспондент. У него своя еженедельная программа на ТВ, из горячих точек не вылезает. На улице или в метро узнают его редко, несмотря на весьма характерную внешность – ведь в кадре он почти всегда в каске и бронежилете, а форма обезличивает. Но вот по интонации Сладкова узнать легко – он ведет репортаж профессионально (и как офицер, и как журналист), без пафоса, истерики и надрыва честно описывает и комментирует то, что видит. Видел военкор Сладков, к сожалению, много.

Понятие «тайна исповеди» к этой «Исповеди...» совсем уж неприменимо. Если какая-то тайна и есть, то всего одна – как Ольге Мариничевой хватило душевных сил на такую невероятную книгу. Ведь даже здоровому человеку... Стоп: а кто, собственно, определяет границы нашего здоровья или нездоровья? Да, автор сама именует себя сумасшедшей, но, задумываясь над ее рассказом о жизни в «психушке» и за ее стенами, понимаешь, что нет ничего нормальней человеческой доброты, тепла, понимания и участия. «"А все ли здоровы, – спрашивает нас автор, – из тех, кто не стоит на учете?" Можно ли назвать здоровым чувство предельного эгоизма, равнодушия, цинизма? То-то и оно...» (Инна Руденко).

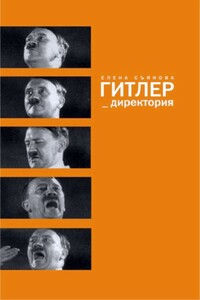

Название этой книги требует разъяснения. Нет, не имя Гитлера — оно, к сожалению, опять на слуху. А вот что такое директория, уже не всякий вспомнит. Это наследие DOS, дисковой операционной системы, так в ней именовали папку для хранения файлов. Вот тогда, на заре компьютерной эры, писатель Елена Съянова и начала заполнять материалами свою «Гитлер_директорию». В числе немногих исследователей-историков ее допустили к работе с документами трофейного архива немецкого генерального штаба. А поскольку она кроме немецкого владеет еще и английским, французским, испанским и итальянским, директория быстро наполнялась уникальными материалами.